幼児の言語発達指標とされる脳反応「P1m」、極低出生体重児における有効性は不明

金沢大学は6月21日、極低出生体重(Very Low Birth Weight)で出生した5~6歳児において、ヒトの声に対して左半球の聴覚野の反応が大きいほど言語能力が高く、一方で感覚特性として過敏の状態が高いことを報告したと発表した。この研究は、同大人間社会研究域学校教育系の吉村優子教授、附属病院周産母子センター(小児科)の三谷裕介講師、医薬保健研究域医学系の和田泰三教授、菊知充教授、子どものこころの発達研究センターの池田尊司准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Pediatric Research」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

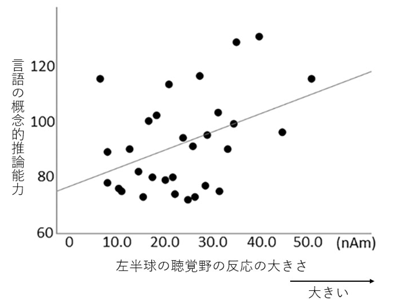

極低出生体重は出生体重が1,500g未満を指し、言語発達、感覚運動スキル、および認知能力において配慮や適切な評価の重要性が指摘されている。研究グループはこれまでの研究から、ヒトの声などの音声によって引き起こされる脳反応が幼児の言語発達の指標となり、典型的な発達を示す幼児では脳磁図(MEG)を用いて計測される聴覚誘発反応として、音声「ね」によって引き起こされるP1mという成分が、特に言語の概念的推論能力に関連することを示していた。しかしながら、極低出生体重児においてこのP1mが言語発達や感覚の特性にどのように関連しているのか、その有効性についての研究は限られ、さらに幼児におけるP1mと感覚特性との関係は不明のままだった。

極低出生体重で出生した5〜6歳の子どもを調査、P1mが言語能力と関連と判明

極低出生体重で出生した5〜6歳の子どもを対象に、人の声に対する脳反応を小児用MEGで捉え、言語発達や感覚特性との関連を調べた。その結果、これらの幼児において、ヒトの声によって引き起こされた左半球の脳活動の大きさと言語能力および感覚過敏の特性に統計学的に有意な相関が見られた。これによりP1mは低出生体重児においても言語能力と関連すると判明した。またP1mは感覚過敏の予測因子になりうることが判明した。

脳の反応を基に早期の言語発達・感覚処理のサポートにつながる可能性

今回の研究により、低体重で生まれた子どもたちにおいて、発達過程における個々の特徴に対する理解を深めると同時に、これらの児童のサポートに向けた新たな介入方法の開発につながる可能性がある。今後、MEGなどで測定される脳の反応を基に、早期から言語発達や感覚処理のサポートを行うための介入を行うことが考えられる。

「感覚過敏を予測する因子としてのP1mの活用を探ることで、特定の感覚に対する過敏性が高い子どもたちに対して環境調整や行動療法を含めた対策を講じることができ、これにより、学校や家庭での快適さや生活の質を向上させることが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・金沢大学 プレスリリース