脳内のどの細胞を活性化すれば記憶を思い出せるようになるのかは不明だった

名古屋市立大学は6月20日、脳内のヒスタミン神経細胞の活性化によって、忘れた記憶を再び思い出せるようになることを発見し、そのメカニズムの一端を明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科 脳神経科学研究所の野村洋寄附講座教授らと、北海道大学大学院薬学研究院の南雅文教授との共同研究によるもの。研究成果は、「Molecular Brain」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

学習や経験をしてから長い時間が経過すると、その時の記憶を思い出しづらくなる。加齢や神経変性疾患、精神疾患によってこのような忘却の過程は加速し、生活の質を著しく低下させる。しかし、忘れられたように見える記憶でも、ふとした瞬間に思い出せることがある。つまり忘却しても記憶の痕跡は脳内に残っており、この痕跡を再活性化できれば、記憶を再び思い出せるようになると考えられる。

研究グループはこれまでの研究で、脳内のヒスタミンを増やす薬によって、忘れてしまった記憶が思い出せるようになる可能性を提唱してきた。この思い出せるようになるメカニズムを解明すれば、認知機能障害の治療薬開発に貢献できると期待できる。しかし、これまで使用してきた薬にはさまざまな作用点があり、脳のどの細胞の活性化によって記憶を思い出せるようになるのかは不明だった。

マウス脳内ヒスタミン神経細胞の選択的な活性化で、忘れた記憶を思い出すことを確認

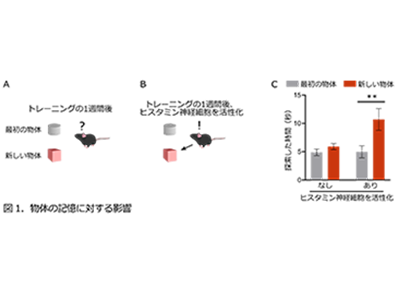

研究では、実験箱の中に2つのおもちゃの物体を置き、その環境にマウスを入れて行った。マウスは物体に触れたり、匂いを嗅いだりして、その特徴を覚える。次に時間を空けてテストを行い、マウスがこの物体を覚えているかを調べた。1つの物体はそのままにして、もう1つを新しい物体と取り替えた。マウスは新しい物体に触れたり匂いを嗅いだりすることを好むため、最初の物体を覚えていれば新しい物体の方により好んで近づく。トレーニングからテストまでの間隔が短いと(1日以内)、マウスは最初の物体を思い出して新しい物体に近づくが、1週間以上経過するとマウスは最初の物体を思い出せない。そこで、このように最初の物体を思い出せない状況で化学遺伝学的手法を用いてマウスの結節乳頭核のヒスタミン神経細胞を選択的に活性化し、テストを行った。

その結果、ヒスタミン神経細胞を活性化されたマウスはトレーニングから1週間経過した場合でも、最初の物体を思い出すことができた。この作用には、嗅周皮質という脳の領域のヒスタミンH2受容体の活性が重要であることが判明した。

新規物体認識記憶と空間記憶も、ヒスタミン神経細胞活性化で再び思い出せると判明

次に、場所の記憶に対する影響を検証した。多数の穴が開いたプラットフォームを用意し、1つの穴の下に、マウスが避難できる箱を設置した。マウスはプラットフォームに入れられると、最初はさまざまな穴を探索して回り、最終的に避難箱にたどり着く。このトレーニングを繰り返すことで、マウスは周囲の風景を参考に避難箱の位置を学習し、すぐに避難箱にたどり着けるようになる。

その後、時間をあけてマウスが避難箱の場所を覚えているかをテストした。プラットフォームから避難箱を取り除き、マウスがどの穴の周囲に長く滞在するかを観察した。トレーニングからテストまでの間隔が短い場合、マウスは元々避難箱があった穴の周囲に長く滞在し、場所を思い出せることがわかる。一方、1週間以上経過すると、全ての穴の周囲にほとんど均等に滞在するようになり、避難箱の場所を思い出せなくなる。

そこで、化学遺伝学的手法を用いてヒスタミン神経細胞を選択的に活性化し、テストを行った。その結果、ヒスタミン神経細胞を活性化されたマウスは、トレーニングから1週間経過した場合でも、元々避難箱があった穴の周囲を長く滞在した。一連の結果から、時間が経過して思い出せなくなった新規物体認識記憶と空間記憶を、ヒスタミン神経細胞の活性化によって再び思い出せるようにできることが明らかになった。

認知機能障害の治療薬開発に役立つ可能性

体内でアレルギーに関わる物質として知られるヒスタミンだが、脳においては覚醒や認知機能に重要だ。「本研究成果は、脳内ヒスタミン神経細胞の働きや、記憶を思い出す神経メカニズムの解明に有益であるとともに、認知機能障害の治療薬開発の一助となることが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・名古屋市立大学 プレスリリース