病気の抑制機能があるB細胞、視神経脊髄炎の治療法選択や効果判定にも役立つ?

神戸大学は6月19日、難病である視神経脊髄炎スペクトラム障害(以下、視神経脊髄炎)の治療薬であるインターロイキン-6(IL-6)阻害薬が血液中のB細胞に作用して炎症を抑える働きを誘導することを発見したと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科の赤谷律学術研究員、千原典夫特命講師、松本理器教授(脳神経内科学分野)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Neurology Neuroimmunology & Neuroinflammation」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

視神経脊髄炎は、主に視神経や脊髄・脳に炎症を繰り返し、場合によっては失明や麻痺など重篤な後遺症を残す神経難病だ。病気の原因には自分の神経系を攻撃する自己抗体(抗アクアポリン4抗体)が関与しているとされ、自己免疫疾患の一つでもある。近年、いわゆる生物学的製剤と呼ばれる複数の新規薬剤が相次いで承認され、視神経脊髄炎の再発予防目的に使用されるようになっているが、どの患者にどの薬剤が適しているのかの明確な判断基準はなく、また治療効果の判定に使える検査指標も存在しない。

研究グループは生物学的製剤の一種であるIL-6阻害薬と、B細胞との関係性に着目し研究を進めてきた。B細胞はリンパ球(免疫細胞)の一種であるため、一般には病気に悪影響を与える細胞と認識されていたが、神経の炎症が強い時期(急性期)と炎症が落ち着いている時期(寛解期)で患者の血中のB細胞全体の数にはあまり変化はみられなかった。そこで研究グループは今回、IL-6阻害薬によりB細胞のはたらき(表現型)が変わるのではないか、そして病気を抑えるように機能するB細胞が治療法の選択や効果判定に役立つのではないかと考え、検証することにした。

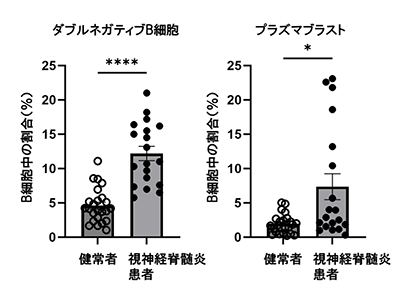

神経炎症の強い時期に、B細胞中でダブルネガティブB細胞とプラズマブラストが増加

研究の結果、視神経脊髄炎の患者では健常者と比べ、B細胞中でダブルネガティブB細胞とプラズマブラストという2種類のB細胞の割合が、神経の炎症が強い時期には特に増えており、炎症が落ち着いた時期には減少することがわかった。

IL-6阻害薬でB細胞が変化、病気を促進する細胞「減」/抑制する細胞「増」

次に、試験管内でB細胞を刺激する方法を用いて、患者の血液中のリンパ球からこのダブルネガティブB細胞とプラズマブラストの両者を増加させるモデルを開発した。

この試験管内のモデルでIL-6阻害薬を添加すると、B細胞は炎症を抑える働きをもつサイトカインであるインターロイキン-10(IL-10)をより多く出すようになることが明らかとなった。また、B細胞の中では特にプラズマブラストがIL-10を出しやすくなることがわかった。

プラズマブラストに強く発現するCD200遺伝子が病気抑制の指標となり得る可能性

続いて、炎症を抑えるプラズマブラストの特徴をさらに探索するため、RNAシークエンスという手法を用いてプラズマブラストに強く発現するCD200という遺伝子を見出した。最後に、IL-6阻害薬を投与中で病気が安定している患者の血液で検証したところ、このCD200タンパク質を発現するプラズマブラストが、炎症が強い時期の患者と比較して増加していることがわかった。このことから、CD200を持っているプラズマブラストの増加は、病気がうまく抑えられているという指標になり得ると推察された。

自己免疫疾患における個別化医療実現につながることに期待

今回の研究で得られた知見に基づき視神経脊髄炎スペクトラム障害患者の血液中のB細胞を解析することにより、適切な薬剤の使い分けや治療効果の判定に役立つ可能性がある。また、将来的には他の自己免疫疾患においても個別化医療の実現につながることが期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・神戸大学 プレスリリース