肝臓が「少し硬い程度」の脂肪肝患者の中から高リスク者を見つけるには?

大阪大学は6月18日、血中GDF15値が高い脂肪肝患者は、その後肝がんになりやすいことを明らかにしたと発表した。この研究は、同大医学部附属病院の熊崎秀祐医員、大学院医学系研究科の疋田隼人講師、竹原徹郎教授(消化器内科学)、北海道大学病院消化器内科、北海道大学大学院医学研究院消化器内科学、佐賀大学医学部附属病院肝疾患センター、市立貝塚病院消化器内科、大阪中央病院消化器内科、大垣市民病院消化器内科らの研究グループによるもの。研究成果は「Alimentary Pharmacology & Therapeutics」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

脂肪肝は世界各国で増加しており、日本では成人の4人に1人が脂肪肝といわれている。特に生活習慣病を背景とした脂肪肝が増加している。脂肪肝の増加から、近年は脂肪肝を背景とした肝がんも増加している。肝がんの早期発見は予後の改善に重要であるが、腹部超音波検査などの画像診断や腫瘍マーカーを用いた定期的な見張り(サーベイランス)が有効だ。脂肪肝が進んで肝臓が硬くなり、肝硬変に近づくと高い頻度で肝がんが発生する。そのため肝臓が硬い患者は肝がんサーベイランスを受けることが推奨されている。しかし、脂肪肝では少し硬い程度でも一定頻度で肝がんが発生する。このような少し硬い程度の脂肪肝の患者は非常に多く、費用対効果の観点から、肝がんサーベイランスを受けるべき高リスク患者を特定する新たなバイオマーカーの開発が求められている。

血中GDF15値、FIB-4indexとは独立して肝がん発生のリスク因子と判明

今回研究グループは、肝がんの既往がなく肝生検を行った4病院(同大医学部附属病院、市立貝塚病院、佐賀大学医学部附属病院、大垣市民病院)518人の生活習慣病を背景とした脂肪肝(metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease:MASLD)患者を対象として、保存血清を用いてGDF15値を測定し、その後の肝がん発生率、非代償性肝疾患イベントによる入院発生率、死亡率との関係を検討した。その結果、血中のGDF15値は、肝生検で評価した肝臓の硬さや、肝臓の硬さの危険指標(FIB-4index)と独立して、肝がん発生のリスク因子であることを見出した。

肝生検にて評価した肝臓の硬さ別に肝がんの発生を検討したところ、肝臓がかなり硬くなっていた患者(F3-F4)からは高い頻度で肝がんが発生したが、そこまで硬くなかった患者(F0-F2)からも肝がんが発生した。しかしいずれの患者も、GDF15値が低ければ(<1.75ng/ml)、5年以内に肝がんは発生していなかった。

FIB-4index>1.3のMASLD、血中GDF15値>1.75ng/mlで肝がん発生率が高い

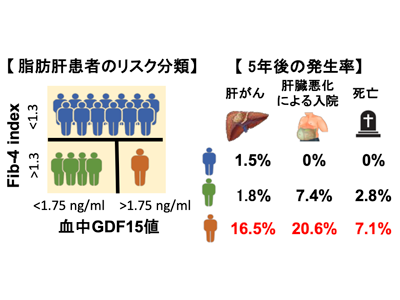

肝生検を必要としないFIB-4indexによる肝臓の硬さ危険指標別に検討したところ、低リスク(FIB-4index<1.3)の患者からは、肝がんだけでなく、非代償性肝疾患イベントによる入院、死亡はほとんど発生しなかった。一方、硬さ危険指標中リスク以上(FIB-4index>1.3)の患者では、血中のGDF15値が高ければ(>1.75ng/ml)、その後の肝がん発生率、非代償性肝疾患イベントによる入院発生率、死亡率のいずれもが高いことがわかった。

別の病院のMASLD216人でも検証し、同様の結果

次に、上記結果を確かめるため、別の病院(北海道大学病院)に通院している216人の脂肪肝(MASLD)患者を対象として検証した。その結果、この患者集団でも血中のGDF15値が高く(>1.75ng/ml)、FIB-4indexも高ければ(>1.3)、その後の肝がん発生率、非代償性肝疾患イベントによる入院発生率、死亡率のいずれもが高いことがわかった。

最後に、さらに別の施設(大阪中央病院)において人間ドックを受診した方で生活習慣病を背景とした脂肪肝を認めた364例の血中のGDF15値を測定した。その結果、18人(4.9%)が血中GDF15高値(>1.75ng/ml)、86人(23.6%)がFIB-4index高値(>1.3)であり、いずれも高値であったのはわずか10人(2.7%)だった。

経過観察が必要な脂肪肝患者の絞り込みが可能に

研究成果により、GDF15を指標として肝がんや非代償性イベント発生リスク、死亡リスクを見分けることができるようになることが期待される。さらに今後、臨床応用できればこれらのリスクに応じて定期的な医療機関での治療や経過観察が必要な脂肪肝の患者を絞り込むことができるようになる。脂肪肝を背景とした肝がんは、いまだに進行した状態で見つかることが多いのが現状だ。「脂肪肝から肝がんになりやすい患者を見出し、定期的に肝がんが発生していないか検査を行うことで、肝がんの早期発見・早期治療が可能となり、予後の改善につながるのではないかと期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学 ResOU