妊婦の血液に含まれている金属の濃度と分娩時の胎盤重量との関連を解析

産業医科大学は6月13日、子どもの健康と環境に関する全国調査(以下、エコチル調査)の全国約7万組の母子のデータを使用し、妊婦の血中金属濃度と出生時の胎盤重量との関連を調査した結果を発表した。この研究は、エコチル調査福岡ユニットセンター(産業医科大学サブユニットセンター)の産業医科大学医学部産科婦人科学 金城泰幸助教らの研究グループによるもの。研究成果は、「Environment International」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

エコチル調査は、胎児期から小児期にかけての化学物質ばく露が子どもの健康に与える影響を明らかにするために、平成22(2010)年度から全国で約10万組の親子を対象として環境省が開始した、大規模かつ長期にわたる出生コホート調査。臍さい帯血、血液、尿、母乳、乳歯等の生体試料を採取し保存・分析するとともに、追跡調査を行い、子どもの健康と化学物質等の環境要因との関係を明らかにしている。

今回の研究では、金属元素のうち、ヒトの体内へ大量に取り込むと有害になると知られている鉛、カドミウム、水銀と、生命活動を維持するために必要な金属でありながら体内に入る量が多いと有害になるマンガン、セレンに注目した。エコチル調査における先行研究では、鉛、カドミウム、セレンの妊婦の血中濃度が高いと、生まれた子どもの出生時の体重や身長が低くなり、マンガンの血中濃度が高いと出生時の体重、身長が高くなることが示されている。

一般的に、胎児の発育には胎盤が大きな役割を果たすことが知られており、胎児の成長に伴い胎盤重量は増えている。しかし、これらの金属元素が胎盤に対してどのような役割を示しているかは未解明であり、胎盤重量への影響もわかっていない。そこで研究グループは、妊娠中の母体の血中金属濃度と出生時の胎盤重量の関連について調査。さらに、金属濃度に応じて胎盤重量が重くなる例と軽くなる例の割合に、どのような傾向を伴うかについても調べた。

カドミウムやマンガン血中濃度が高いと、胎盤重量が重い例多い

研究では、エコチル調査参加者のうち、双子などの多胎妊娠や妊娠中に病気を発症した人を除いた7万3,005組の母子のデータを使用。参加者全体の検討のほか、分娩方法(経腟分娩・帝王切開)別の検討も行った。胎盤重量は、日本人の標準値に対して重いか軽いかについて、Zスコアと呼ばれる指標を用いて評価。この算出には、胎児の性別、母親の出産回数、および在胎週数を考慮した。その上で、妊婦の血中金属濃度と胎盤重量との関連を検討した。

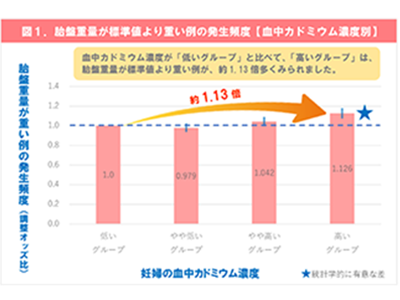

妊婦を各金属の血中濃度に応じてそれぞれ4つのグループに分けて検討した結果、母体血中の金属濃度が胎盤重量に与える影響は、種類や濃度に応じて異なることが示唆された。母体血中金属濃度が最も「低いグループ」に比べて、最も「高いグループ」を比べた結果、カドミウムでは、胎盤重量が標準値よりも重い例が有意に多くみられた(オッズ比:1.126、95%信頼区間:1.074-1.180)。血中マンガン濃度についても、最も「低いグループ」に比べて、最も「高いグループ」で、胎盤重量が重い例が有意に多くみられた(オッズ比:1.247、95%信頼区間:1.191-1.305)。

セレン血中濃度が高いと胎盤重量が重い例少ない、鉛・水銀濃度は関連みられず

対照的に、血中セレン濃度については、最も「低いグループ」に比べて、最も「高いグループ」では、胎盤重量が重い例が有意に少ないという結果だった(オッズ比:0.820、95%信頼区間:0.783-0.859)。一方で、鉛、水銀の血中濃度と胎盤重量の間には関連は認められなかった。なお、参加者全体の検討および分娩方法別の検討では同様の結果を支持しているが、血中カドミウム濃度は帝王切開に限ると胎盤重量との間に有意な関連は認められなかった。

母体金属濃度を基にした有害金属中和療法・欠乏症の補助治療開発につながる可能性

今回の研究は、日本人の大規模コホート調査における母体の血中金属濃度と胎盤重量の関連を検討した初めての研究だ。同研究結果より、いくつかの金属の血中濃度は胎盤重量と関連する一方、関連を認めない金属もある可能性が示された。多くの先行研究でも、母体血や臍帯血、胎盤中の金属濃度と出生時の胎児の状態との関連が示されている。しかし、胎盤重量との関連を調査した研究はごくわずかであり、その点で同研究には新規性があると考えられる。一方、胎盤の母体重金属に対する機能や保護機構、金属同士の相互作用はいまだ不明な点が多くある。母体の金属が胎児や胎盤に及ぼす影響を解明することで、子宮内環境をより深く理解することができると考えられる。さらに臨床現場では、胎児発育や胎児機能、羊水量に問題が生じた場合に、母体の金属濃度を基にした有害金属の中和療法や欠乏症の補助治療の開発につながる可能性があり、同研究結果がこれらに寄与することが期待される。

なお、同研究では、出生時体重、アプガースコア、臍帯動脈からの血液検査などの周産期の状態を考慮できていないこと、血中金属濃度に影響を与える可能性のある空気中の微小粒子状物質に関する情報や、参加者の職業、栄養状態などの詳細な情報は得られていないこと等の限界がある。また、同研究ではZスコアを使用して血中金属濃度と胎盤重量の関連をみる手法を用いており、胎盤重量の差についての解釈や、臨床的な有意差についての議論が難しい点にも留意が必要だ。妊婦の血中金属濃度と胎盤重量の関連には今後さらなる研究が必要であると考えられる。「エコチル調査からは、引き続き子どもの発育や健康に影響を与える化学物質等の環境要因が明らかになることが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・産業医科大学 プレスリリース