自閉症の「友人を記憶する能力の低下」という症状がなぜ起こるのかは不明だった

科学技術振興機構(JST)は6月12日、自閉症における「友人を記憶する能力の低下」という症状が、海馬の腹側CA1領域の異常に起因することを発見したと発表した。この研究は、東京大学定量生命科学研究所の奥山輝大准教授、同大大学院医学系研究科のジョン・ミョン大学院生(研究当時)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nature Communications」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

他者についての記憶、すなわち社会性記憶は、ヒトを含む多くの社会を作る動物にとって生存のために必須な能力だ。一方、自閉症患者の多くが社会性記憶に困難を抱えていることが臨床研究により報告されており、自閉症関連遺伝子に変異を持つ自閉症モデル動物も同様に、社会性記憶に異常を示すことが知られている。

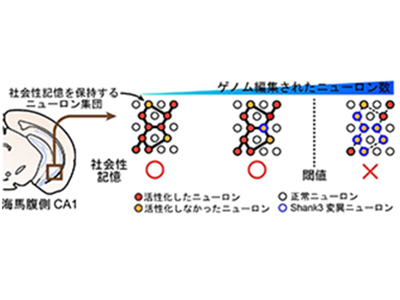

研究グループではこれまで、記憶中枢である海馬の腹側CA1領域の神経細胞に「誰」という他者への記憶が貯蔵されており、複数の神経細胞の「組み合わせ」で特定の相手についての記憶を保持していることを示してきた。また、自閉症関連遺伝子のShank3に欠損を持つマウス(Shank3ノックアウトマウス)は社会性記憶が低下しており、特定の相手の記憶を保持する海馬の神経細胞集団の神経活動にも異常が生じていることを見出してきた。しかし、このShank3ノックアウトマウスにおける社会性記憶異常が、海馬腹側CA1領域の神経細胞の異常に起因するものかという「因果関係」は不明だった。

Shank3ノックアウトマウス、海馬腹側CA1領域で「社会性記憶」に異常示す

今回の研究では、アデノ随伴ウイルス(AAV)、あるいは特殊な細胞外小胞を介したin vivoゲノム編集技術(CRISPR/Cas9法)を用いて、海馬腹側CA1領域でのみShank3遺伝子特異的に変異を誘導し、機能欠損させた。

健常マウスは通常、見知った個体と見知らぬ個体を識別し、見知らぬ個体により長い時間接近をするという生得的な性質を持っている。この性質を利用し、テストマウスが見知った個体と見知らぬ個体に接近した時間を測ることで、どの程度、相手の個体を記憶していたかを定量することができる(社会性識別テスト)。同テストで行動試験を行ったところ、海馬腹側CA1領域において、Shank3遺伝子の機能を欠損させたマウスは、社会性記憶に異常を示すことがわかった。

Shank3欠損海馬腹側CA1細胞を増やしていくと、ある閾値を超えた際に異常を示す

さらに、細胞外小胞を用いたゲノム編集技術は、CRISPR/Cas9タンパク質そのものを標的領域に送達するため、小胞濃度を希釈することにより段階的に標的遺伝子を編集する細胞数を制御できることに注目。段階的にShank3遺伝子を欠損させた海馬腹側CA1細胞を増やしていくと、「ある閾値を超えた」場合に社会性記憶に異常が生じることが示唆された。

Shank3欠損海馬腹側CA1細胞を増やしていくと、ある閾値を超えた際に異常を示す

2024年現在、人口のおよそ2~3%は自閉症と診断されている。「本研究により、自閉症の社会性記憶異常という病態神経メカニズムの一端が明らかになり、臨床分野においても新規治療法の開発に寄与することが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・科学技術振興機構(JST) プレスリリース