「無断受精卵使用」で裁判に発展する事例、防ぐためには?

大阪大学は6月12日、生殖補助医療のプロセスで男性の同意が問題となる場面を整理して、問題が起こる要因を明らかにするとともに、同意の欠如が生じる背景を分析し、同意の確保に必要な方策を示したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の村岡悠子招へい教員(研究当時:大学院生)、人文学研究科の小門穂准教授(大学院医学系研究科兼任)、大学院医学系研究科の加藤和人教授(医の倫理と公共政策学)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Asian Bioethics Review」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

日本は世界でも有数の生殖補助医療実施国であるが、生殖補助医療に関する法律は、その必要性が認識されながら長年整備されず、学会ガイドラインが運用を担ってきた。2020年に成立した法律(生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律)も、第三者配偶子提供における「夫の同意」については明記する一方で、最も一般的に行われているパートナー間の生殖補助医療での男性の同意に関する言及はなく、課題となっていた。

日本では近年、不妊治療の過程で凍結された複数の受精卵が、男女の関係が悪化した後に男性の同意なく女性に移植されて子どもが生まれ、男性が、医療機関や女性、生まれた子を当事者として裁判を起こす例も複数生じている。これらは「無断受精卵使用事件」等と称され報道されるものの、その原因や背景の分析に関する議論は乏しく、そもそも生殖補助医療のプロセスにおいて、どのような場面でどのように男性の同意が問題となりうるのかという点についての総括的な調査は行われていなかった。また、これまで、生殖や出産の場面に関する多くの研究は女性にスポットライトを当てており、男性に着目したものは相対的に少なく、特に、生殖補助医療における男性の同意の意義や、同意欠如の背景を広く社会的な観点を含めて検討した研究は見当たらなかった。

男性の同意の有無が争いになった事例は、精子提供時など3場面

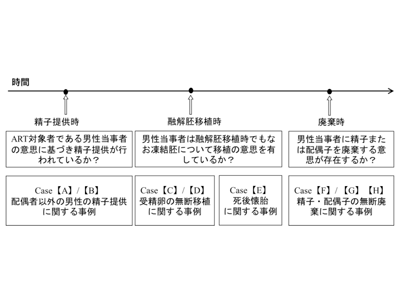

研究グループでは、国内裁判例のデータベースから男性の同意が問題になった裁判例を抽出し、報道事例も調査対象に加え、「生殖補助医療のプロセスで男性の同意の有無が問題となる場面」を整理した。そして、男性の同意の有無が争いになった場面が、精子提供時、凍結胚移植時、精子・配偶子廃棄時の3場面に分類可能であることがわかった。

背景に、「法整備の欠如」「生殖における男性のリプロダクティブ・ライツの議論不足」など

精子提供時、凍結胚移植時、精子・配偶子廃棄時の多くの場面で男性当事者は医療機関に存在していない。先行研究によると、精液検査の結果説明の場面でも、半数以上で当時者である男性ではなくパートナー女性のみがその説明を受けているという結果が報告されている。その理由を考察したところ、生殖補助医療に関する法整備の欠如や、日本の労働環境、男性が働き女性が生み育てるという男女役割分担の存在が示唆された。そして、同意が欠如することによって侵害される男性の権利が、財産権だけではなく子どもを産み育てるという自己決定権(リプロダクティブ・ライツの一内容)に及ぶことを、外国の裁判例や国内裁判例の内容を踏まえて整理し、同意の意義を再構築した。

最後に、生殖の当事者である男性がその当事者性を確保することは、男性の義務の範囲の議論にも結び付くものであり、この議論の場を持つことが、子どもを持つ女性や生まれてくる子の権利のために重要であることを示した。

研究は、生殖補助医療に関する法整備の必要性に加え、生殖補助医療における男性の権利の範囲に関する議論が重要であること、このような議論が翻って男性の義務の範囲を明らかにすることにもつながり、子を望む女性の権利確保や子どもの福祉の確保のための重要な鍵となることを結論づけた。「パートナー間での生殖補助医療の在り方や、同意の取り方に関する議論の一助となることが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学 ResOU