超音波を用いたSWは線維化の程度を、DSは炎症程度を反映

広島大学は6月10日、代謝機能障害関連脂肪肝疾患(MASLD)患者を対象とした研究により、肝線維化と炎症の評価において、超音波を用いたせん断波(shear waves:SW)と分散勾配(dispersion slope:DS)が有用であることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大病院診療支援部生体検査部門の上田直幸氏,同検査部の茂久田翔准教授,同消化器代謝内科の河岡友和講師らの研究グループによるもの。研究成果は「Hepatology Research」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

MASLDは、肝臓の細胞に脂肪が異常に蓄積することによって引き起こされ、進行すると肝線維化や肝硬変、さらには肝細胞がん(HCC)に至る可能性がある。初期段階では症状がほとんど現れまないが、進行するとだるさや、食欲低下、黄疸、腹痛のような症状が出ることがある。最終的には肝不全や肝性脳症、転移をきたし,結果的に死に至る病気である。

従来、肝線維化の評価には肝生検が用いられてきた。しかし検査を行うために入院をすることが多く、検査時には痛みや出血を伴う。そのリスクや困難さから、痛みがなく繰り返し検査できる評価方法が求められている。

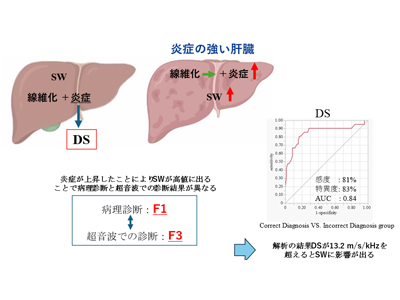

超音波を用いたSWとDSによる評価方法が最近注目されている。肝臓線維化と炎症を測定するSWは肝臓の硬さ(線維化の程度)を反映し、DSは肝臓の粘性(炎症の程度)を反映する。一方、過去の報告ではSWに影響を与える因子として炎症やうっ血が挙げられている。そのため、SWの値に影響を与える炎症のレベルを把握することは、正確な評価を行う上で重要となる。そこで今回の研究では、SWとDSを肝生検の結果と比較することで検査の精度について検討し、SWに影響を与えると思われる炎症のレベルとそのDSについても検討した。

MASLD疑いの患者159人を調査、SWは肝線維化を、DSは炎症を正確に反映

2019年9月~2022年12月までの間に肝生検を受けたMASLD疑いの患者159人を対象に、SWとDSを測定した。肝生検によって肝臓の線維化はF0~F4、炎症はA0~A3に分類される。それぞれのステージとSW、DSの比較解析を行い、病理診断と超音波診断の一致度を調査した。その結果、SWは肝線維化を、DSは炎症を正確に反映することが確認された。

DS値13.2m/s/kHzを超える場合、炎症による影響を考慮する必要がある

次に炎症がSW値に与える影響を検討するため、肝生検結果とSWの結果が一致しない患者を検索した。肝生検の結果がF0-1の肝線維化が進行していない患者91人を対象とした。肝生検とSWの結果が一致した群をCorrect Diagnosis group、肝生検とSWの結果が異なった群をIncorrect Diagnosis groupとし、両群間でDS値を比較し、DSのカットオフ値を算出した。その結果、カットオフ値は13.2m/s/kHzとなり、この値を超える場合は、炎症によりSW値に影響を与えることがわかった。

研究により、超音波を用いたSWとDSがMASLD患者の肝線維化と炎症の評価において有用であることが示され、従来の肝生検に代わる有用な方法となることが示された。特に、DS値が13.2m/s/kHzを超える場合、炎症による影響を考慮する必要があることが明らかになった。「これにより、痛みがなく繰り返し検査できる方法でより正確な診断が可能となり、患者の治療方針の決定に役立つと期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・広島大学 研究成果