歯の喪失と日常生活機能、どのような高齢者が影響を受けやすい?

東京医科歯科大学は5月28日、現在歯数が少ない高齢者は日常生活機能が低下しやすいこと、その影響の大きさが個人特性で異なることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医歯学総合研究科健康推進歯学分野の松山祐輔准教授、相田潤教授、千葉大学、ボストン大学の研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Dental Research」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

歯の喪失は高齢者に多く見られ、日常生活機能の低下のリスクであると報告されている。しかし、どのような人がその影響を受けやすいのかは明らかになっていなかった。今回の研究では、機械学習の手法を用いて日本人高齢者における歯の喪失と日常生活機能の関連を解明し、特に、その影響を受けやすい人の特徴を明らかにすることを目的とした。

要介護認定を受けていない高齢者1万6,553人のデータを分析

2010、2013、2019年に実施された日本老年学的評価研究(Japan Gerontological Evaluation Study:JAGES)の調査に参加した、要介護認定を受けていない高齢者1万6,553人のデータを分析。日常生活機能は、老研式活動能力指標で評価した。機械学習を用いて、歯の喪失(残存歯数が20本未満)と6年後の日常生活機能の関連を推定。さらに、歯の喪失と日常生活機能の関連の大きさが、個人特性で異なるかを分析した。

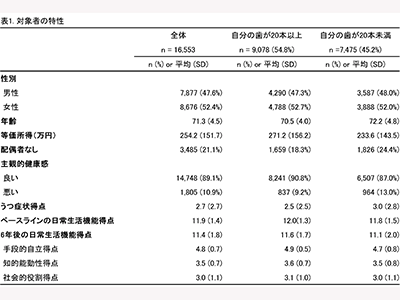

歯数20本未満の人、高齢/平均所得低/配偶者なし/健康度悪い傾向

分析の結果、45.2%が現在歯数20本未満だった。現在、歯数20本未満の人は、20本以上の人に比べ、高齢、平均所得が低い、配偶者がいない、健康度が悪い傾向があった。ベースラインの日常生活機能などの複数の要因を統計的に考慮しても、なお、歯の喪失は日常生活機能の低下に統計学的に有意に関連していた(得点の差:-0.14;95%信頼区間:-0.18,-0.09)。

歯の喪失と日常生活機能の関連の大きさ、個人特性で異なる

さらに、機械学習を用いた詳細な分析により、歯の喪失と日常生活機能の関連の大きさは個人特性で異なることが明らかになった。影響の大きい10%の人は、影響の小さい10%の人に比べて、高齢、男性、社会経済状況が低い、配偶者がいない、健康状態が悪いなどの傾向が見られた。

早期歯科受診など重点的対策の必要性を示唆

今回の研究により、歯の喪失と日常生活機能の低下が関連することおよび、その関連の大きさが個人特性で異なることが明らかになった。高齢、男性、社会経済状況が低い、配偶者がいない、健康状態が悪いといった集団は口腔の健康の影響を受けやすい可能性があり、早期に歯科受診をしやすくするなどの重点的な対策の必要性が示唆された、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京医科歯科大学 プレスリリース