日本は高齢化+気温上昇で熱中症搬送者数増の予想、救急搬送体制の逼迫が懸念

名古屋工業大学は4月18日、2040年(全球平均気温2℃上昇)を仮定した気象条件に対し、日々の熱中症搬送者数の推移を予測した結果を発表した。この研究は、同大大学院工学研究科の平田晃正教授(工学専攻(電気・機械工学領域)および先端医用物理・情報工学研究センター長)、小寺紗千子准教授(工学専攻(電気・機械工学領域))、植田晴大氏(研究当時:工学専攻電気・機械工学系プログラム)、松浦竜也氏(工学専攻創造工学プログラム)、海洋研究開発機構の研究グループによるもの。研究成果は、「Environmental Research」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

近年、地球温暖化やヒートアイランド現象の影響で気温が上昇している。環境省によると、日本の年平均気温は過去100年間で約1.2℃上昇していると報告されている。また、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)による最も気温上昇が高いシナリオ(RCP8.5)では、2100年までに2.6~4.8℃高くなると予測されている。このような背景から、熱中症による搬送人員数は増加すると想定され、今後のリスク低減に向けた対策が求められている。2022年のCOP27では、平均気温上昇1.5℃目標を重視することに各国が合意している。

熱中症は、体内における熱バランスの崩れにより発症する。高齢者は、発汗などの体温調節機能が若年者に比べて低下していることから、重症化率が高くなる。2021年の日本国内における熱中症による搬送者数は4万7,877人であり、そのうち高齢者が56.3%を占める。地球温暖化による気温の上昇と高齢化の2つの要因により、日本では熱中症の搬送者数はさらに増加することが予想され、救急搬送体制の逼迫が懸念されている。

2040年に平均2℃上昇を仮定、予測気象下での3都府県の熱中症搬送者数を予測

名古屋工業大学の研究グループでは、数値人体モデルを用いた体内温度上昇及び発汗量解析手法を開発。解析で得られた1日あたりの最大体内温度上昇、発汗量を用いた熱中症搬送人員数予測式を提案してきた。海洋研究開発機構は、データ統合・解析システム(DIAS)にて公開されている将来の気象予測データSI-CAT DDS5TKを用いて、追加的な緩和努力を行わないと仮定した場合の、日本の3都府県(東京都、大阪府、愛知県)における2040年(近未来2030~2050年頃)に相当する全球2℃の気温上昇を推定した。超高齢化社会において将来必要とされる医療資源の推算が求められる中、今回の研究では、上記2つの技術を融合することにより熱中症搬送者数を推定した。

7月下旬梅雨明け~8月上旬に熱中症搬送者増の予測

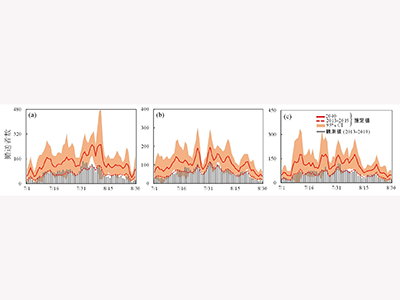

研究の結果、2040年代の熱中症搬送者数は、2010年代(2013~2019年)に対して、増加。特に、7月下旬の梅雨明けから8月上旬に熱中症搬送者が増加することがわかった。2040年代における1日当たりの熱中症搬送者数の7~8月平均値とピーク値では、平均熱中症搬送者数は、2040年代には2010年代の平均値よりも2倍程度増えると予測された。例えば、東京の熱中症搬送者数推定値では、2040年代は平均(95%CI)132.9(51.9-213.8)、最大250.7となった。2010年(人/日)は平均65.8だった。

真夏日に医療資源逼迫の可能性、医療体制整備・熱中症への普及啓発活動を

2040年ごろに1日当たりの熱中症搬送者数が2倍になった場合、真夏日には医療資源が逼迫する可能性がある。今回の推定結果を参考に、将来の熱中症搬送者数の増加に備えて、医療体制の整備および熱中症に対する普及啓発活動が求められる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・名古屋工業大学 プレスリリース