あらゆるEGFR阻害薬に耐性を示す、オシメルチニブ耐性のEGFR変異

がん研究所は2月26日、オシメルチニブ耐性のEGFR変異(EGFR-T790M+C797S)肺がん細胞に、ブリグチニブと抗EGFR抗体との併用療法が有用である可能性を動物実験で確認したと発表した。この研究は、がん研究会 がん化学療法センター基礎研究部の片山量平部長、同がん研有明病院呼吸器内科の内堀健医長、東京大学大学院 新領域創成科学研究科の鈴木麻衣氏(大学院博士課程(当時))らの研究グループによるもの。研究成果は、「npj Precision Oncology」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

日本の非小細胞肺がんの30~40%では、EGFR活性化変異が認められている。このうち約90%の患者では、EGFRの活性を担うキナーゼ領域内にdel19変異かL858R変異を有している。また、残りの約10%の患者ではexon20挿入変異やG719X、L747P、S768Iといった変異が低頻度に見つかることが知られている。これらの変異はリガンド非依存的にEGFRを恒常的に活性化し、がん化の原因となっているため、分子標的薬であるEGFR阻害薬が高い抗腫瘍効果を示している。

これまでに、第1世代のゲフィチニブ(イレッサ(R))、エルロチニブ(タルセバ(R))、第2世代のアファチニブ(ジオトリフ(R))、ダコミチニブ(ビジンプロ(R))が第1選択薬として使用されてきた。しかし、数年以内に50~70%の患者ではT790M変異が出現することで耐性化してしまう。第3世代のオシメルチニブ(タグリッソ(R))はT790M耐性変異の克服薬として開発され、高い奏効率を示した。さらに、初回治療からオシメルチニブを使用しても持続的で高い抗腫瘍効果が認められたことから、現在では初回治療の第1選択薬としても使用されている。しかし、オシメルチニブ治療後の約10~20%の患者では、C797S耐性変異が出現し、数年以内に再発してしまうことが少なくない。特に第1、2世代EGFR阻害薬耐性時にT790M変異が出現し、オシメルチニブ治療を行った際などに認められるEGFR-T790M+C797S重複変異は、既存のあらゆるEGFR阻害薬に耐性を示すことが課題となっていた。

「ブリグチニブ+抗EGFR抗体併用療法」の有用性を細胞株と動物実験で確認

研究グループは以前ALK阻害薬として臨床応用されているブリグチニブと、抗EGFR抗体との併用療法がこのEGFR-T790M+C797S変異にも有効であることを見出していた。この結果に基づき、ブリグチニブと抗EGFR抗体の併用臨床試験がオシメルチニブ耐性のEGFR-C797S変異陽性患者を対象に開始された。しかし、このブリグチニブ併用療法に対しても耐性変異が出現する可能性が懸念されていた。

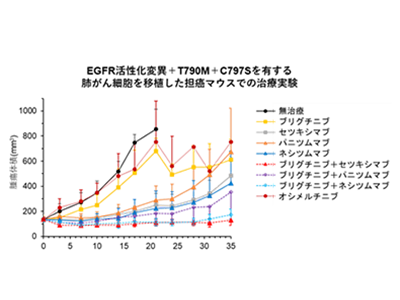

研究ではまず、ブリグチニブと抗EGFR抗体の併用療法の有用性を検証するため、ブリグチニブとさまざまな抗EGFR抗体(セツキシマブ:アービタックス(R)、パニツムマブ:ベクティビックス(R)、ネシツムマブ:ポートラーザ(R))との併用療法を、遺伝子導入により、EGFR活性化変異+C797SおよびEGFR活性化変異+T790M+C797Sを有する肺がん細胞株を用いて検討した。また、これらの耐性変異を導入したがん細胞をマウス皮下に移植して作製した担がんマウスモデルを使用し、動物実験を行った。その結果、細胞株および動物実験ともに、ブリグチニブといずれの抗EGFR抗体併用療法においても高い抗腫瘍効果を示すことが明らかになった。

ブリグチニブがどのように変異体に結合するか検証、結合に寄与するアミノ酸残基も同定

次に、理化学研究所の白水美香子博士らとの共同研究により、ブリグチニブがEGFR-T790M+C797S変異体にどのように結合しているのかを明らかにするため、結晶構造解析を行った。

その結果、ブリグチニブはEGFR-T790M+C797S変異体のヘテロ二量体のうちの片方のEGFRにのみ結合することが明らかになった。また、ブリグチニブはL718やL792、F723といったアミノ酸残基との相互作用により強固に結合しており、ブリグチニブの結合に寄与するアミノ酸残基を同定した。

EGFR活性化変異+T790M+C797S+L718M変異体、EGFR阻害薬に耐性を示す

さらに、ブリグチニブ併用療法に耐性となる変異を予測するため、IL-3依存的に増殖するマウス前駆Bリンパ球(Ba/F3細胞株)に、EGFR活性化変異+T790M+C797Sを遺伝子導入し、IL-3を培地中に添加しなくてもEGFRに依存して増殖できるBa/F3細胞を樹立し、N-エチル-N-ニトロソウレア(ENU)変異誘発スクリーニングを行った。

その結果、臨床的にもオシメルチニブ耐性変異として報告されているL718およびG796変異などがEGFR活性化変異+T790M+C797S重複変異に追加で加わることでブリグチニブ耐性を誘導することが明らかになった。この同定したEGFR活性化変異+T790M+C797S+L718M変異体は、臨床承認されているあらゆる既存のEGFR阻害薬に対して耐性であることが明らかになった。

第4世代のEGFR阻害剤BI-4020により克服できる可能性

この耐性変異体を克服できる薬剤を探索するため、EGFR活性化変異+T790M+C797S+L718M変異体を発現させたBa/F3細胞を用いて、EGFR阻害薬を中心とした阻害剤スクリーニングを行った。その結果、大環状構造を持つ第4世代のEGFR阻害薬であるBI-4020に高感受性を示すことが明らかになり、さらに抗EGFR抗体を併用することでその阻害活性が増強されることを見出した。この結果は動物実験でも検証され、BI-4020と抗EGFR抗体併用療法によって高い抗腫瘍効果が得られた。

BI-4020はEGFR活性化変異+T790M+C797S+L718M変異体だけでなく、del19やL858RなどのEGFR活性化変異体やEGFR活性化変異+C797S変異体、EGFR活性化変異+T790M+C797S変異体発現細胞に対しても高い阻害活性を示した。その一方、低頻度で見つかるEGFR活性化変異の1つ、EGFR-L747Pには十分な阻害活性を示さないことがわかった。

BI-4020のEGFR変異体発現細胞の増殖阻害活性が直接EGFRを阻害したことによるものか検証するため、カルナバイオ社との共同研究により、EGFR耐性重複変異体の精製キナーゼを合成し、in vitroキナーゼアッセイにより、その阻害活性を検証した。

その結果、BI-4020は僅か数nMの低濃度で重複耐性変異型EGFRを阻害できる一方で、L747PやS768I活性化変異体の阻害には数百nMの濃度が必要であることが判明した。

さらに、京都大学の奥野恭史博士らとの共同研究により、スーパーコンピュータ「富岳」を用いた分子動力学シミュレーションを行い、BI-4020がEGFR変異体にどのように結合しているのかを推定。その結果、BI-4020の結合様式の詳細と、結合に重要なEGFRタンパク内のアミノ酸残基の推定に成功した。

本研究により、これから出現してくるかもしれない「究極の耐性変異体」を克服するための手法として、大環状構造を持つEGFR阻害剤BI-4020を用いた治療戦略の可能性が示された、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・がん研究所 ニュースリリース