緩和ケア、専門家の少なさや時間の制約から普及進まず

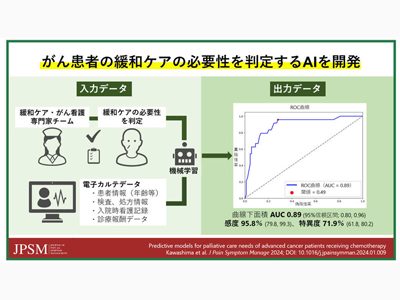

名古屋大学は2月14日、進行がん患者の電子カルテ診療情報のみから、専門家による緩和ケアの必要性を高精度に判定するAIアルゴリズムを開発することに成功したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科総合保健学専攻看護科学の川島有沙大学院生、佐藤一樹教授、同大医学部附属病院メディカルITセンターの古川大記副センター長、同病院先端医療開発部データセンターの今泉貴広特任助教、諸橋朱美研究員、同病院看護部の原万里子がん看護専門看護師、山田里美がん化学療法看護認定看護師、濱昌代がん化学療法看護認定看護師、川口綾外来師長らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Pain and Symptom Management」電子版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

緩和ケアとは、重篤な疾患を持つ患者の心と体のつらさを軽減し、生活の質を向上させるためのケア。国際的な高齢化により、緩和ケアを必要とする患者数は年々増えており、2060年までに推定4,800万人が重い苦痛を抱えて亡くなると推計されている。また、日本でがんに罹患するのは2人に1人といわれており、死因の第一位となっている。これまでの研究から、進行がん診断後の、がん治療と並行した早期からの緩和ケアには、生命予後が延長する効果がある可能性が明らかにされている。

一方、がん患者の緩和ケアの必要性の判断は難しいといわれている。実際に緩和ケアの必要性を判断するためには、緩和ケアの専門家が、患者1人当たり60分を要する一連の苦痛スクリーニングを行い、専門的な判断をする必要があるが、時間的な制約や専門家の少なさから、必要とされる患者に緩和ケアが届けられないという課題がある。以上から、外来で抗がん剤治療を受ける進行がん患者に対して通常行われる、問診や血液検査など日常診療の中で収集できる情報から、緩和ケアの必要性を自動で判定する仕組みが必要とされていた。

通常の診療情報をAIで解析、感度95.8%で判定

研究グループは、がん診療連携拠点病院であり緩和ケアチームを有する同大医学部附属病院の診療情報を用いて解析を行った。561人の進行がん患者の診療情報や検査結果、苦痛スクリーニングと問診の結果を網羅的に抽出して、緩和ケアの専門家による緩和ケアの必要性の判定の結果をAIに学習させた。その結果、専門家による緩和ケアの必要性のある人を取りこぼさずに特定する感度は95.8%と高い値であり、既存の苦痛スクリーニング(80.7%)よりも高い性能を示した。

さらに、これまで緩和ケアの必要性の判断のきっかけとなっていた苦痛のスクリーニングに比べて、開発されたAIは特異度(実際に必要性が低い人のうち、必要性が低いと正しく判定された割合)や、陽性的中率(必要性が高いと判定された人のうち、実際に必要性が高い人の割合)も良好であり、全体的にバランスの良い性能を示した。

タイムリーかつ全がん患者の評価を継続して行える可能性

開発されたAIを電子カルテに実装した場合、がん患者に関わる医師や看護師が患者の緩和ケアの必要性が高いことを電子カルテ上で確認できるため、患者に対する緩和ケアについての説明や緩和ケアチームとの連携を、タイムリーに開始することができる可能性がある。また、開発されたAIモデルでの予測に重要な変数の確認により、人工知能で問題になる説明可能性を担保することができ、一般のがん診療にあたる医師や看護師がAIの結果を解釈して診療にあたることが可能になる。

これらのことから、進行がん患者の苦痛の新たなスクリーニングツールとしても有用である可能性がある。また、これまで苦痛スクリーニングは一部のがん患者のみに実施されていたが、開発されたAIにより、患者と医療者の人的・時間的な負担なく、全てのがん患者の評価を継続的に行える可能性が示唆された。

「成果をもとに、多施設でのAIの適用に向けた次段階の研究を計画しており、全国どこの病院でも、緩和ケアの必要性の判定が得られる仕組みの構築を目標にしていく。引き続き、緩和ケアを必要とするがん患者を早期に特定し、生活の質の向上に貢献していきたい」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・名古屋大学 研究成果発信サイト