大腸がん初期の患者の便に多い「A. odontolyticus」と発がんとの因果関係は?

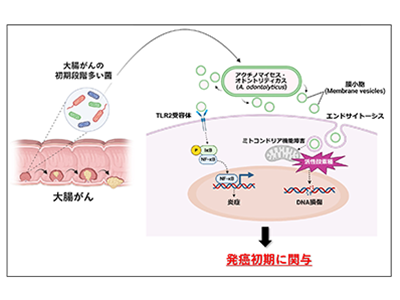

東京大学医学部附属病院は2月2日、口腔内細菌の一種である「アクチノマイセス・オドントリティカス(A. odontolyticus)」が、大腸がんの発がん初期の過程に密接に関与することを明らかにしたと発表した。この研究は、同病院光学医療診療部の宮川佑特任臨床医、消化器内科の大塚基之講師(研究当時、現 岡山大学学術研究院医歯薬学域教授)、藤城光弘教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Cellular and Molecular Gastroenterology and Hepatology」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

大腸がんは世界で3番目に多いがんで、年間約190万人が新たに罹患している。近年、腸内細菌が大腸がんの進展に大きく関与していることが知られてきている。ヒトの腸内には約30~100兆個の腸内細菌が存在し、大腸上皮細胞と相互に作用し合っている。中でもフソバクテリウム・ヌクレアタム(F. nucleatum)という口腔内細菌が大腸がんの進展に関与することは、これまでも数多く報告されている。さらに2019年には、A. odontolyticusが大腸がんの発がん初期段階の患者の便に特徴的に多く存在することが報告された。しかし、発がんとの因果関係は不明だった。

A. odontolyticusは大腸上皮細胞で炎症を惹起するが、大腸上皮細胞への接着性「低」

研究グループは「A. odontolyticusが大腸がんの発症に直接的に関与する」という仮説を立てた。まず、腸管上皮細胞に与える影響を調べるためにA. odontolyticusと不死化ヒト大腸上皮細胞との共培養実験を行ったところ、F. nucleatumと同様にNF-κBシグナルを亢進し、大腸上皮細胞で炎症を惹起することがわかった。

しかし、F. nucleatumの病原性において重要とされる腸管上皮細胞との接着性を評価したところ、F. nucleatumとは異なりA. odontolyticusの大腸上皮細胞への接着性は低かった。このことから、A. odontolyticusが大腸上皮細胞に影響を及ぼす際にF. nucleatumとは異なるメカニズムが存在すると考え、さらに検討を進めた。

MVsがToll様受容体2に作用して炎症性シグナルを亢進

近年、細胞が放出する細胞外小胞が細胞間の情報伝達や疾患に関与することが知られてきているが、腸内細菌も「膜小胞(MVs)」と呼ばれる細胞外小胞を産生することが報告されてきた。研究グループは「A. odontolyticusが菌体外に放出するMVsが病原因子となるのではないか」と考え、この細菌のMVsを抽出し、細胞のノックアウト実験からMVsがToll様受容体2(TLR2)に作用し、炎症性シグナルを亢進させることを示した。

MVsがDNA損傷を惹起するとともに大腸に異形成を発生させることをマウスで確認

さらに、A.odontolyticus由来のMVsは大腸上皮細胞に炎症を惹起するだけでなく、腸管上皮細胞内で活性酸素種の産生亢進を介してDNA損傷を引き起こすことを見出した。また、培養細胞株だけでなくヒトiPS細胞由来のミニ腸においても、腸管上皮細胞にDNA損傷が惹起された。

さらに、A.odontolyticus由来のMVsをマウスの大腸に経肛門的に注入し続けると、腸管上皮細胞にDNA損傷が惹起されるとともに大腸に異形成が発生した。加えて、DNA損傷につながる活性酸素種の増加には、A. odontolyticus由来のMVsの大腸上皮細胞内への取り込み(エンドサイトーシス)が必須であることを同定した。エンドサイトーシスによって腸管上皮細胞内に取り込まれたMVsは細胞内のミトコンドリアに局在し、ミトコンドリアの機能障害を引き起こすことによってミトコンドリアでの活性酸素種の過剰な産生をもたらす分子機構が示された。これらの結果から、A.odontolyticusが関与する大腸がん発症メカニズムの一端が明らかになった。

大腸がん発症への介入や予防戦略開発の新たな道を開く可能性

今回の研究成果により、慢性炎症とDNA損傷惹起を介した、A. odontolyticusが放出するMVsと大腸がん発症初期段階との関連性を明らかにされた。これらの経路の理解は大腸がん発症に対する介入や予防戦略の開発に新たな道を開く可能性がある。今後、同結果をふまえた新たな大腸がん予防策開発への貢献が期待される。

「本成果は、大腸がんにおける腸内細菌の役割に関する研究の発展や、新規治療法や診断法の開発の基盤になる可能性がある」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京大学医学部附属病院 プレスリリース