拒食症の脳MRI研究は世界中で行われているが、結果の一貫性が疑問視されていた

国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は1月22日、神経性やせ症(拒食症)における脳灰白質体積の減少と症状の重症度との関連を明らかにしたと発表した。この研究は、同センター精神保健研究所行動医学研究部、東北大学病院心療内科、千葉大学子どものこころの発達教育研究センター、京都大学医学系研究科、産業医科大学医学部、九州大学大学院医学研究院心身医学分野の共同研究によるもの。研究成果は、「Molecular Psychiatry」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

拒食症の病態理解のための脳MRI研究は世界中で行われているが、症例数が不十分であるため、結果の一貫性に疑問が呈されていた。これらの課題を受けて、脳MRIや遺伝子データを収集する国際共同研究組織「ENIGMA Eating Disorders Working Group」は、世界中の研究施設から拒食症の脳MRIデータを集積し、多くの脳領域での脳皮質厚、脳体積の減少を明らかにしていた。しかし、症状との重症度の関連性や、施設間誤差の補正などが不十分であるという問題が残っていた。

拒食症患者脳で過去に示されていた広範囲の灰白質体積減を確認、顕著な減少部位も特定

そこで研究グループは、日本国内で拒食症治療施設かつ3テスラ脳MRIデータを収集できる施設との共同研究を実施し、2014年5月~2019年2月にかけて日本国内の5つの施設で収集された103人の女性拒食症患者と、年齢を統制した102人の健康な女性の脳MRIデータを分析。これまでのメタアナリシスでは対応できなかったMRI装置の施設間誤差の補正を行い、症状の重症度と脳体積の関連も明らかにすることを試みた。

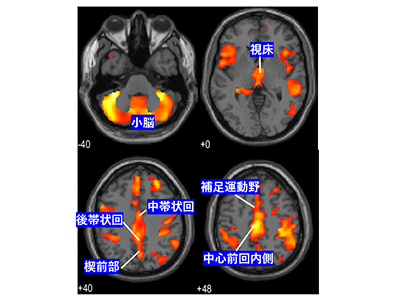

その結果、拒食症患者の脳では、過去の研究でも示されていた広範囲にわたる灰白質体積の減少が改めて確認された。特に小脳、中・後部帯状回、補足運動皮質、中心前回の内側部分、視床において顕著だったという。

脳の特定領域の変化が「拒食症のバイオマーカー」となることに期待

拒食症は、低体重ややせ願望、食行動異常などの明らかな特徴があるが、診断は必ずしも容易ではない。健常者でも見られるやせ願望や、特に病初期に患者自身が自分の状態を認識していないケースが多く、客観的な診断指標(バイオマーカー)の必要性が高まっている。今回の研究は拒食症の診断と治療において、脳形態異常を利用する新たな可能性を示している。脳の特定領域の変化が症状の重症度と関連していることを明らかにし、これが拒食症の客観的なバイオマーカーとしての役割を果たすことが期待される。

「本研究はメタアナリシスなどを除いた単一研究としては世界最大規模の症例数で、非常に信頼性の高い結果を得ることができた。現在、治療前後の縦断的な脳MRIデータの収集研究へ展開しており、治療による脳形態の変化の検証、さらに脳MRIデータを治療予後判定に活用するための研究へと発展させている」と、研究グループは述べている。