多くの疾患と密接に関わる酵素について「プロテオフォーム」レベルでの機能解析法は未確立

東京大学は1月12日、マイクロデバイスを用いた1分子酵素活性計測技術により血液中のさまざまなタンパク質加水分解酵素の活性を1分子レベルで解析する方法論を開発し、これを用いて、早期膵臓がん患者の血漿中においてエラスターゼ、CD13、DPP4などの酵素の活性異常が起きている様子を明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院薬学系研究科の小松徹助教、坂本眞伍特任研究員(研究当時)、水野忠快助教、浦野泰照教授、理化学研究所開拓研究本部の渡邉力也主任研究員、日本医科大学大学院医学研究科の本田一文大学院教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Cell Reports Methods」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

酵素は、生体の恒常性を維持する重要な役割を有するタンパク質群である。セントラルドグマの下流に位置するその機能の異常は多くの疾患の成り立ちと密接に関わっており、これらを検出することは、古くから疾患の理解や診断の基盤となる技術となっている。現在のタンパク質の機能解析においては、解析対象のタンパク質分子を集団として扱う分光学的手法が広く用いられている。しかし、より重要性の高い微量タンパク質の検出や翻訳後修飾、タンパク質間相互作用によって異なる性質を有する「プロテオフォーム」レベルのタンパク質機能の変化を理解する方法論は、これまでに十分な開発がなされていなかった。

疾患特異的に1分子レベルで酵素活性を捉えてのバイオマーカー開発は困難

研究グループは、1分子計測技術を応用し、これまでの「多」を対象としたタンパク質機能解析とは異なる、1分子レベルの「個」のタンパク質機能解析に基づいて血液中の酵素の活性を評価する実験系の開発を進めてきた。これにより、疾患特異的な活性変化に基づく新たなバイオマーカーの発見が期待される一方で、これまでに1分子レベルの活性検出が可能な酵素の種類は限られており、有用なバイオマーカー候補を発見することは困難だった。

1分子酵素活性検出可能な手法を確立、膵臓がん患者血液から活性に差異のある酵素同定

今回の研究では、固相抽出を用いた化合物合成(synthesis-based on affinity separation)の手法をもってさまざまなタンパク質加水分解酵素を対象とした1分子酵素活性検出用の蛍光プローブ開発を行う方法論を確立した。これによって、調整された新たな蛍光プローブのライブラリを用いて血液中に存在するさまざまな酵素活性の発見を行うことを可能とした。

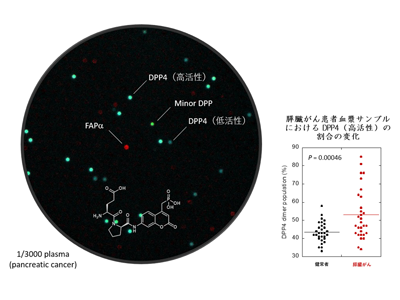

そして、膵臓がん(ステージI~II)患者由来の血漿サンプルを用いた網羅的1分子酵素活性解析を行った結果、健常者由来の血漿サンプルとの間にエラスターゼ、CD13、DPP4といった酵素の1分子レベルの酵素活性の差異を見出した。これらの活性異常は、異なる病院に由来する検体セットを用いたブラインド条件の計測においても確認され、本マーカーの有用性を強く示唆する結果となっている。

膵臓がん早期診断手法としての実用化、さらなるバイオマーカー発見に期待

膵臓がんは早期診断の困難さからその早期発見に資する血液中のバイオマーカー開発には多大な需要がある。今回開発されたプローブ合成技術は、特許出願および研究成果活用による社会実装の取り組みとして、膵臓がん早期診断手法の実用化が進められている。

「本研究で確立された手法を用いて、疾患の状態変化を反映し得るバイオマーカー候補の発見につながったことは非常に意義があることであり、本成果の社会実装に向けた取り組みやさらなる1分子酵素活性バイオマーカーの発見に向けた研究の進展が強く期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京大学 プレスリリース