CIDPの病態を反映する有用なバイオマーカーが求められていた

名古屋大学は1月10日、慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)患者の血清とマウスの神経組織を反応させて免疫沈降法と質量分析を組み合わせた手法により、ジヒドロリポアミドS-アセチルトランスフェラーゼ(DLAT)に対する自己抗体を同定したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科 神経内科学講座の深見祐樹医員(筆頭著者)、勝野雅央教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Neurology Neuroimmunology & Neuroinflammation」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

CIDPは、緩徐進行性あるいは再発性の経過で四肢の筋力低下や感覚障害を引き起こす免疫介在性の末梢神経障害。その病因や病態はいまだ不明だが、末梢神経成分への自己免疫異常による脱髄によって引き起こされると考えられている。CIDPの診断には、神経伝導検査で複数の部位における脱髄を示す電気生理学的証拠が必要だ。しかし、CIDPの診断は難しく、非典型的な変異型が存在するため誤診も多いため、病態を反映した有用なバイオマーカーを探索することは喫緊の課題だ。バイオマーカーが同定されれば、臨床的特徴、発症機序、治療反応性が類似している患者の層別化に役立つ可能性がある。

研究グループはこれまで、有用なバイオマーカーとして血清中のニューロフィラメント軽鎖がCIDPの疾患活動性と関連し、電気生理学的および病理学的に神経軸索変性と関連することを明らかにしてきた。今回の研究では、さらなるバイオマーカーの探索としてCIDP患者血清中の疾患に関連する自己抗体を検証し、その臨床的特徴を調べた。

患者血清の解析でDLATを同定、60-70kDa抗原バンド領域に反応性を確認

研究グループは、CIDP患者78人と健常人5人の血清サンプルを用いて、非還元条件下でマウス脳組織抽出液とのウェスタンブロット法での反応性を確認した。その結果、60-70k Daのタンパク質バンドがCIDPサンプルの10%(8人)に検出された。さらに、糖タンパク質か否かを確認するためグリコシダーゼ処理を行い、この抗原タンパク質がグリコシル化されていないことが示された。

このバンドのタンパク質を同定するために、患者血清とマウス脳抽出液の免疫沈降を行い、質量分析で解析したところ、ジヒドロリポアミドS-アセチルトランスフェラーゼ(DLAT)であることが同定され、さらにモノクローナル抗DLAT抗体で確認したところ、60-70 kDaの抗原バンド領域に反応性が確認された。

CIDP患者18%と免疫介在性感覚性ニューロパチー患者10%に抗体を確認

次に、多数の検体を用いてDLATへの反応性を検証するため、リコンビナントタンパク質を用いたELISA法を確立し、さらにウェスタンブロット法でも確認した。大規模スクリーニングでは、CIDP患者160例中29例(18%)、免疫介在性感覚性ニューロパチー患者58例中6例(10%)で抗体の存在が確認された。一方、多発性硬化症、ギラン・バレー症候群、その他の神経疾患および健常人血清を含む対照群で検出されたのは140例中2例のみ(1%)だったという。

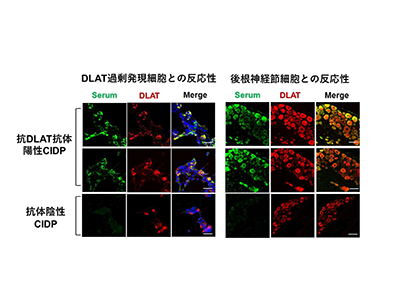

さらに、ヒト剖検後根神経節細胞においてDLATの高発現が観察され、患者血清とマウス後根神経節細胞との反応性が確認された。また、DLATを過剰発現させたHEK293細胞とマウス後根神経節を用いた免疫染色での検討においても患者血清との反応性が確認された。しかし、初代培養マウス後根神経節細胞を用いた実験では明らかな細胞障害を示さず、T細胞介在性の機序または他の要因が背景にある可能性が考えられた。

抗DLAT抗体陽性は陰性に比べて感覚性運動失調・脳神経障害・悪性腫瘍の割合「高」

抗DLAT抗体陽性CIDP29例の臨床的特徴として、抗体陰性CIDP131例と比較したところ、感覚性運動失調(69%対37%)、脳神経障害(24%対9%)、悪性腫瘍(20%対5%)を合併する患者の割合が高いことがわかった。

以上より、CIDPの中でも感覚障害が主体のタイプの患者の血清中に、抗DLAT抗体が検出された。また、CIDP以外の感覚障害主体のニューロパチーの患者でもこの抗体がしばしば見られることがわかった。さらに、DLATは感覚神経細胞の集まりである後根神経節細胞に高発現していることから、感覚優位の免疫介在性末梢神経障害のバイオマーカーとして有用な可能性が示唆された。

抗DLAT抗体を有する患者の臨床的特徴解明が、疾患定義の明確化につながる

今回の研究成果により、抗DLAT抗体が感覚優位の免疫性末梢神経障害の診断バイオマーカーとして有用である可能性が示された。「抗DLAT抗体を有する患者の臨床的特徴に焦点を当てたさらなる研究が、同疾患の定義をより明確にすることに役立つと考えられる。また、自己抗体の細胞毒性が示されなかったことから、病態への直接的関与はT細胞介在性など他の要因が背景にある可能性が考えられ、さらなる検証が必要であると考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・名古屋大学 プレスリリース