αシヌクレインによるエピゲノム制御がドパミン神経細胞死を引き起こすのか?

東北大学は1月9日、パーキンソン病の分子病態の主役であるタンパク質「αシヌクレイン」が、エピゲノム環境を変化させることにより神経細胞の機能維持を阻むことを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科神経内科学分野の菅野直人助教、中村貴彬非常勤講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「The FEBS Journal」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

パーキンソン病は、65歳以上では100人に1人が罹患するとされる有病率の高い神経変性疾患である。神経細胞はそれぞれ特有の機能を持っているが、パーキンソン病では特にドパミン神経細胞と呼ばれるドパミンを産生する細胞が病態に深く関わっており、無動・固縮・振戦、といった運動症状へ直結する。興味深いことに、ドパミン神経細胞は細胞死を生じる前からドパミン産生能が低下していることが知られている。つまり、細胞としての形状を保ちながらも神経としての機能をうまく果たせていない状況があることが示唆されている。

細胞の機能を定義するのは、その細胞がどのようなタンパク質を持つかに依存し、タンパク質は核に存在する染色体の各々の遺伝子からはじまるセントラルドグマによって生成される。この中で転写を制御する機構はエピゲノムと呼ばれ、エピゲノム環境の変化は細胞機能に直結し、多くの疾患と関連する。そのため、エピゲノム環境を適正化する試みは創薬の観点からも大きな注目を浴びている。パーキンソン病の分子病態の主役であるαシヌクレインは元来、シナプスと核より単離されたタンパク質であり、核においてエピゲノム制御への関与が推定されているが、これまでは明確な役割が明らかではなく、この分野の研究発展が望まれていた。

αシヌクレインと相互作用する核タンパク質としてヒストン修飾酵素PRMT5を同定

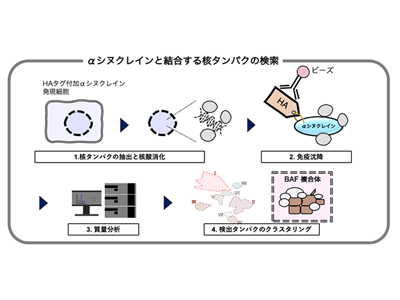

研究グループはまず、実験細胞を用いてエピゲノム制御が主として行われる核タンパク質の中からαシヌクレインと相互作用を示す因子を網羅的質量分析によって探索した。具体的には核酸(DNA)を含む状態で核タンパク質を精製した後に核酸を消化する手順を用い、核酸のより近傍で働き遺伝子制御に関連するタンパク質を解析対象とした。抗αシヌクレイン抗体を用いた免疫沈降法にて核タンパク質を選別し、質量分析による網羅解析によって標的タンパク質を同定したところ、BAF複合体と呼ばれる神経分化において重要である複合体を構成する複数の成分が検出され、さらにPRMT5と呼ばれるヒストン修飾酵素が関わっていることがわかった。

αシヌクレイン存在下でPRMT5によるヒストン修飾増強、神経関連遺伝子の転写制御抑制

また、修飾ヒストン特異的抗体を用いた解析によって、αシヌクレイン存在下ではPRMT5によって触媒されるヒストン修飾が増強することが明らかとなった。この抗体を用いたクロマチン免疫沈降後の次世代シーケンサー解析では、神経細胞の恒常性維持に必要な遺伝子の調節領域に集積が確認された。

今回の実験系では細胞死は生じないものの、αシヌクレインの存在により神経細胞の恒常性維持に必要な遺伝子の転写がエピゲノムを介して抑制されていることがわかり、神経細胞としての機能低下がもたらされることが証明された。

PRMT5阻害薬は他分野で臨床研究中、ドラッグ・リポジショニングできる可能性

エピゲノム制御は、次世代の創薬標的として世界的に研究が進められている。今回パーキンソン病病態との関与が明らかとなったPRMT5に関しても、その阻害薬のいくつかが他分野ですでに臨床研究に進んでいる。「PRMT5とパーキンソン病病態の関わりについては今後も検討を要するが、将来はこのような薬剤のドラッグ・リポジショニングによる疾患修飾療法につながる可能性も期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東北大学 プレスリリース・研究成果