増加傾向にある腎細胞がん、発症リスクを上昇させる分子機序は不明

国立がん研究センターは12月25日、国内最大規模となる日本人の腎細胞がん287症例の全ゲノムとエピゲノムの統合解析を行い、発がんリスクを上昇させる分子機序について大きく3つの成果を得ることができたと発表した。この研究は、同センター研究所がんゲノミクス研究分野の柴田龍弘分野長らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nature Communications」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

腎がんは、腎実質の細胞ががん化して悪性腫瘍になった腎細胞がんと、尿が集まる腎盂(じんう)ががん化した腎盂がんに分けられる。腎がんは、これまでの疫学研究で、欧米型食生活や運動不足などに伴う生活習慣病(肥満・高血圧・糖尿病など)や喫煙が重要な発症リスクであることが知られており、日本においても年々増加している。また、治療においては近年、腎がんに対しての有効な免疫チェックポイント阻害薬が登場し、さらに血管新生を抑制する新しい治療薬なども開発されるなど、その治療体系は大きな過渡期を迎えている。しかし、腎がん(腎細胞がん)の発症メカニズムや分子機序、発がんリスクを上昇させる要因は未解明だ。

各組織型における臨床経過は異なるが、分子レベルでの詳細な特徴は未解明

腎細胞がんは、発生の元となる細胞と、その細胞形態像(病理組織像)により、さまざまな組織型に分類される。中でも症例数の多い組織型には、淡明細胞型(腎細胞がん全体の約70%)、乳頭状(約20%)、嫌色素性(約5%)がある。先行研究により、これらの組織型ごとに、臨床経過や化学療法などの治療効果が異なることが報告されているが、それぞれの組織型の分子レベルでの特徴についてはまだ十分に解明されておらず、全ゲノム解析研究などの詳細な研究が求められている。

国外においては、すでに100症例規模の全ゲノム解析研究が行われているが、日本では人口あたりの患者数が比較的少ないことなどから、十分な解析が行われてこなかった。よって、日本人症例を対象とした大規模な全ゲノム解析研究、データの蓄積とその解析による病態の解明が望まれている。

287症例のデータから全ゲノム・エピゲノム含む総合的な解析を実施

日本人腎細胞がん287症例(淡明細胞型、乳頭状、嫌色素性)を対象に、全ゲノム解析、トランスクリプトーム解析、エピゲノム解析を行い、得られたデータを利用して統合的な解析を行った。エピゲノム解析は、ATACシークエンスを72症例、メチル化解析を64症例行った。

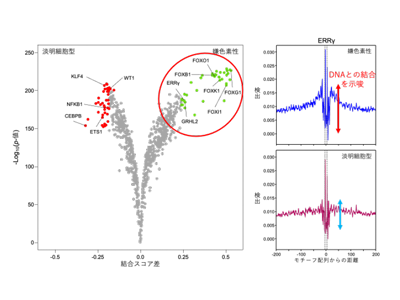

エピゲノム解析が進んだことで、ゲノムの異常だけでなくエピゲノムの異常もまた、がんの発生や進展に大きく関与するとわかっている。ATACシークエンスはエピゲノム解析の一つで、次世代シークエンス技術を用いてゲノム上で遺伝子の発現が活発な(転写活性が高い)「オープンクロマチン領域」を検出することができる。検出したオープンクロマチン領域に高頻度に見られる特定のDNA配列(モチーフ配列)を調べることで、どんな遺伝子ががん細胞における遺伝子発現調節に関与しており、がんの発生や進行に重要な役割を担っているのかについて推測することができる。

淡明細胞型腎細胞がんを3群に分類、免疫環境が弱まり再発しやすい群が明らかに

遺伝子の発現を制御する分子は転写因子と呼ばれ、転写因子ごとにDNAのモチーフ配列に結合してその下流にある標的遺伝子の発現を誘導している。がん細胞において、転写因子がDNAに結合しやすくなっているオープンクロマチン領域にはどんな種類のモチーフ配列が多いのか(特定のモチーフ配列が濃縮しているのか)を調べることで、がん細胞において中心的に働いている「マスター転写因子」を予測することができる。

今回腎細胞がんにおけるマスター転写因子を調べた結果、淡明細胞型腎細胞がんは、1)免疫関連遺伝子を制御しているマスター転写因子の濃縮が見られる群、2)低酸素状態に関連する遺伝子を制御しているマスター転写因子の濃縮が見られる群、3)どちらのモチーフの濃縮も見られない群の3つのグループに分けられるとわかった。

また、1)の群において、腫瘍組織で詳細な遺伝子発現並びに免疫組織化学的な解析をした結果、宿主免疫からの攻撃を弱める働きのあるPD-1分子を発現する免疫細胞の浸潤が多く認められた。この群は他のグループに比べて再発リスクが高く、免疫環境が弱まっていることがその原因の一つである可能性が考えられる。

嫌色素性腎細胞がん、GRHL2・ERRγ遺伝子が重要と判明

さらに他の組織型についてもマスター転写因子を抽出したところ、組織型によってマスター転写因子が全く異なることがわかった。中でも嫌色素性腎細胞がんではGRHL2、ERRγの2遺伝子が重要であることが初めて解明された。今回得られた成果は、各組織型の分子レベルの特徴を理解する上で重要であり、新たな治療戦略の確立につながるものと期待できる。

がんの発生要因を推定する変異シグネチャー、組織型ごとに異なることが判明

喫煙や紫外線などの発がん因子は、DNAに特徴的な遺伝子変異のパターン(変異シグネチャー)を引き起こすことが知られている。全ゲノム解析から得られた変異データを基にがん細胞に生じた変異シグネチャーを解析することで、そのがんの発生要因を推定することが可能になる。今回の日本人腎細胞がんの全ゲノム解析により、組織型ごとに変異シグネチャーが異なることが示された。例えば、近位尿細管から発生するとされる淡明細胞型と乳頭状腎細胞がんは、遠位ネフロンから発生するとされる嫌色素性腎細胞がんとは異なる変異シグネチャーを示すことから、それぞれ異なった発がん要因によってがん化することが示された。具体的には、淡明細胞型、乳頭状腎細胞がんではSBS5(原因不明)、SBS107(タバコによる変異パターンと類似)、SBS125(原因不明)、と呼ばれる変異シグネチャーの寄与が大きく、一方で嫌色素性腎細胞がんではこれらの寄与がほとんど見られないことがわかった。

日本人症例のデータの集積、予後改善への貢献に期待

日本人における腎細胞がんの症例数は年々増加し、欧米における罹患者数に近づいている。その背景には、肥満や高血圧といった生活習慣病が関連していると推定されているが、その具体的な分子メカニズムは未解明である。今回の研究では日本人腎細胞がんにおけるゲノム異常のパターン(変異シグネチャー)を初めて明らかにしたが、生活習慣病との明らかな関連は見られず、どのように腎臓がんの発症につながるのかについてはさらなる研究が必要である。一方で各組織型には特徴的な発がん要因があること、また働いているマスター転写因子が異なっていることなど、新たな分子特徴について明らかにできた。

これまで、諸外国では腎細胞がんの全ゲノム解析研究が盛んに行われてきたが、日本人における研究は限られており、泌尿器科領域がんにおけるゲノム医療の精度を上げるためには日本人症例のデータの集積が求められている。「今回の成果は、日本における腎細胞がんの新たな診断・治療法開発や予後改善に貢献すると期待できる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国立がん研究センター プレスリリース