帝王切開や抗菌薬使用歴と発症リスクの報告から、腸内細菌叢の乱れに着目

関西医科大学は11月7日、川崎病に罹患してから約1年間が経過した子どもの腸内細菌叢を解析し、川崎病の既往がない健康な子どもと異なり、腸内細菌叢に特有の乱れが生じていることを発見したと発表した。この研究は、同大小児科学講座の寺本芳樹助教、赤川翔平講師、金子教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Frontiers in Immunology」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

川崎病は、生後6か月~5歳の小児に好発する全身性血管炎で、約500人に1人が罹患する。無治療の場合には約25~30%の割合で心臓の冠動脈に拡大性病変(coronary artery lesion:CAL)を合併し、適切な治療を行った場合も2%程度の患児ではCALを合併する。この病変は、血栓形成によって心筋梗塞発症の危険因子となり、小児の後天性心疾患の最大の原因となる。1967年に川崎富作博士によって急性熱性皮膚粘膜リンパ節症候群として報告されてから、原因について多くの研究が行われてきた。さまざまな病原体や免疫調節に関する遺伝子、食事や気候などの生活環境が原因となる可能性が考えられてきたが、その特定には至っていない。現在では、遺伝的あるいは環境的に罹患しやすい状態にある子どもが、感染症を契機に過剰な免疫反応を起こして発症する多因子疾患であると考えられている。

これまでに川崎病の発症リスクを高める環境因子として、帝王切開で出生したこと、乳児期に人工乳栄養であったこと、抗菌薬の使用歴があることなどが報告されている。これらはいずれも乳幼児の腸内細菌叢をかく乱させる因子として知られている。そこで研究グループは、腸内細菌叢の乱れが川崎病の発症リスクになるのではないかと考え、今回の研究を計画した。

また、近年、川崎病に罹患中の子どもの腸内細菌叢が乱れていることがいくつかの論文で報告されている。しかし、その腸内細菌叢の乱れは川崎病の原因であるのか、異常な免疫反応の結果であるのかは明らかではない。

約1年前に川崎病治療・通院中の患者26例/対照57例で腸内細菌叢を比較

今回の研究では川崎病に罹患してから約1年が経過し、健康な状態にある子どもの腸内細菌叢が乱れているか否かを検証した。急性期疾患の罹患や抗菌薬の使用などの一時的な腸内細菌叢の乱れは1か月半程度でおおむね回復するため、川崎病罹患後約1年経過した子どもの腸内細菌叢の乱れは川崎病発症のリスク因子であると考えられる。

研究グループは、約1年前に川崎病で治療を受けた外来通院中の川崎病患者26例(川崎病群;年齢中央値2.7歳、男女比11:15)、ほぼ同年齢の健康対照57例(対照群;年齢中央値3.0歳、男女比35:21)を対象とし、便検体を採取して次世代シークエンサーで16S rRNA遺伝子解析を行い、腸内細菌叢の多様性、細菌構成を比較した。

川崎病群では炎症を引き起こす菌が多く、炎症抑制の菌が少ない

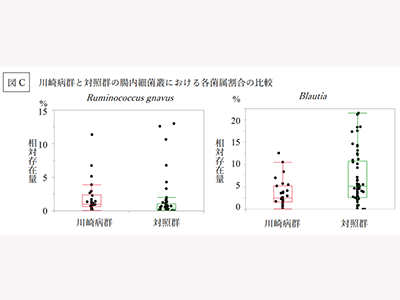

研究の結果、β多様性の指標であるBray-Curtis非類似度で川崎病群と対照群に有意な違いが見られ、2群の腸内細菌叢が科学的に異なることが示唆された。細菌構成では川崎病群でRuminococcus gnavus groupが多く(川崎病群 vs. 対照群:1.9% vs. 1.3%)、Blautiaが少ないことがわかった(川崎病群 vs. 対照群:3.6% vs. 6.8%)。

Blautiaは酪酸の産生によって腸管内で制御性T細胞の分化を助け、炎症を抑制する作用を有する。肥満、糖尿病、炎症性腸疾患、直腸がん患者では、Blautiaが少ないとする研究報告がある。一方、Ruminococcus gnavus groupは炎症を引き起こすことが知られている。アレルギーや自己免疫疾患、炎症性腸疾患、肥満、冠動脈疾患などと関連がある。

新たな川崎病の予防・治療戦略開発につながる可能性

今回の研究成果は川崎病の原因究明の一助となるだけでなく、プロバイオティクスやプレバイオティクスを用いた腸内細菌叢を標的とした新たな川崎病の予防・治療戦略の開発につながる可能性がある、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・関西医科大学 プレスリリース