重症大動脈弁狭窄症時における「血管異形成」の詳細は未解明

京都府立医科大学は10月19日、貧血のある重症大動脈弁狭窄症患者のうち94%に見られる消化管出血性病変に対して大動脈弁のカテーテル治療を行うと、消化管出血性病変の数や大きさが改善することを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科 循環器内科学の彌重匡輝氏(後期専攻医)、同・全完准教授、消化器内科学の井上健助教、東北大学 加齢医学研究所 基礎加齢研究分野の堀内久徳教授、同・大学院生の道満剛之氏らの研究グループによるもの。研究成果は、「New England Journal of Medicine」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

大動脈弁狭窄症の多くは大動脈弁の加齢による弁の変性によって起こるため、高齢者が著しく増加している日本では75歳以上の約8人に1人が罹患していると言われている。大動脈弁狭窄症では、しばしば消化管出血を来たす(ハイド症候群)が、その原因は大動脈弁の狭窄部を血液が流れることで生じる非常に強い「ずり応力」にある。その非常に強い「ずり応力」が止血作用に必須である血液中の因子(フォンウィルブランド因子)を破壊することで止血異常症である後天性フォンウィルブランド症候群を来して出血しやすくなり、同時に消化管粘膜に出血しやすい血管異形成という異常血管が形成される。

この十数年の研究で、大動脈弁狭窄症の治療を行うと後天性フォンウィルブランド症候群は治癒することが明らかにされていたが、血管異形成についてはほとんど実態が明らかにされておらず、また、大動脈弁狭窄症と消化管出血の関係について日本の医学教科書ではあまり取り上げられておらず、循環器疾患の大動脈弁狭窄症と消化管出血を結びつけるのは困難な状況だった。

そこで研究グループは今回、重症大動脈弁狭窄症時の血管異形成の実態を明らかにするため、「経カテーテル大動脈弁留置術(TAVR)治療が計画されている、貧血のある重症大動脈弁狭窄症」の患者50人に、血液検査と消化管内視鏡検査を行い、臨床経過とともに解析した。

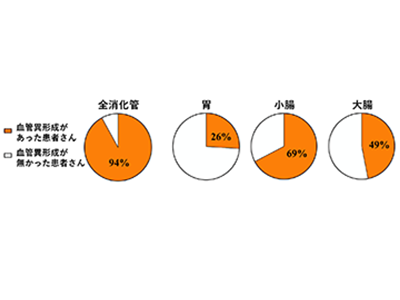

重症大動脈弁狭窄症患者94%に複数の血管異形成を確認、最多は小腸

その結果、重症大動脈弁狭窄症の94%の患者に、1人あたり平均12個の血管異形成が確認された。小腸が最も多く、67%の患者に血管異形成を確認した。大動脈弁狭窄症の患者が消化管出血を来した場合、胃と大腸だけではなく小腸も確認する必要があると考えられた。

10%に自覚症状のない「血管異形成からの出血」

重症大動脈弁狭窄症の患者の約半数に貧血があると言われているが、今回も10%の患者に自覚症状のない血管異形成からの出血が確認された。これが貧血の主要な要因である可能性があるという。

心臓の治療で貧血や消化管血管異形成が改善

さらに大動脈弁の治療を行ったところ、止血因子であるフォンウィルブランド因子の過度の分解がなくなり、貧血が改善。半年~1年後には消化管血管異形成の数は減少。大きさも縮小し、出血を起こしている血管異形成はなかったという。このことから、循環器疾患の治療と消化管粘膜病変が密接に関連していることが示された。

大動脈弁狭窄症の治療改善につながることに期待

今回の研究で、小腸に頻発した出血しやすい血管異形成という異常血管に対し、大動脈弁狭窄症の治療を行うと消退することが明らかにされた。大動脈弁狭窄症にしばしば消化管出血を伴うことが明らかにされている場合、大きく治療方針が変わる。

研究グループは「過去に下血で緊急入院した高齢患者の事例では、内視鏡検査で出血源が見つけられず、その後の検査で重症の大動脈弁狭窄症と診断されたことから、これ以上の検査や手術は危険と判断し退院となった。この時に本知見が明らかにされていれば、小腸カプセル内視鏡で小腸にある血管異形成の止血を確認し、カテーテルや手術で大動脈弁の治療を行い、患者が回復した可能性がある。今後は大動脈弁狭窄症に伴う消化管血管異形成の形成・消退メカニズムが解明され、治療の改善につながることが期待される」と、述べている。

▼関連リンク

・京都府立医科大学 新着ニュース