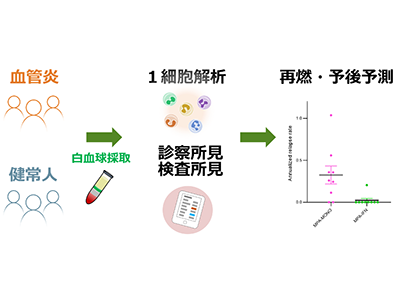

MPA患者の白血球1細胞解析を実施、血管炎の層別化に成功

大阪大学は10月11日、指定難病である顕微鏡的多発血管炎(MPA)患者の白血球を1細胞レベルで解析し、主に「単球」と呼ばれる細胞の遺伝子発現の違いによって、症状や予後に大きな差があることを発見したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の西出真之助教(呼吸器・免疫内科学)、西村桂共同研究員(免疫学フロンティア研究センター免疫創薬共同研究部門)、楢﨑雅司特任教授(常勤、先端免疫臨床応用学共同研究講座)、熊ノ郷淳教授(呼吸器・免疫内科学)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nature Communications」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

抗好中球細胞質抗体(ANCA)関連血管炎の一種であるMPAは、腎臓・肺・皮膚・神経などに分布する小型血管の血管壁に炎症を引き起こし、血流障害による内臓機能低下や、組織の壊死につながる病気。多様かつ臓器横断的な症状をきたす自己免疫疾患であり、厚生労働省の指定難病となっている。実臨床では臓器障害の評価に加え、血清CRP値やANCA値などが疾患活動性マーカーとなるが、正確な予後予測・再燃予測は困難とされてきた。

研究グループは今回、新規発症のMPA患者および健常人の末梢血を採取し、合計10万9,350個の末梢血単核球(PBMC)について、1細胞解析(シングルセルトランスクリプトーム解析および表面分子のプロテオーム解析)を実施。MPA患者の白血球を1細胞レベルで解析することにより、1細胞ごとの遺伝子発現の違いに基づいた血管炎の層別化に世界で初めて成功した。

MPAでは活性化したCD14陽性単球、ISGを発現する単球の割合が末梢血中で有意に増加

研究の結果、MPA患者では活性化したCD14陽性単球、インターフェロン関連遺伝子(ISG)を発現する単球の割合が末梢血中で有意に増加していることが判明。活性化したCD14陽性単球は重症細菌感染の際にも現れる未熟な単球であり、血管炎の治療後も血中に残存していることが特徴だ。

遺伝子発現からMPA患者は2群に大別、治療前の単球/IFN測定で再燃率予測可能

個別の症例についてさらに解析を加えたところ、MPA患者はCD14陽性単球に関連する遺伝子発現を特徴とする患者群(MPA-MONO)と、ISG発現が強い患者群(MPA-IFN)の2つに大別された。

MPA-MONO群は再発率が高く、臨床的には血液検査における単球の比率の増加や血清CRP高値により特徴付けられた。MPA-IFN群は血液中のインターフェロン濃度が高く、腎臓の病変を高率に合併するが、免疫抑制治療には良好な反応を示すことが特徴だという。治療前に単球比率とインターフェロン濃度を測定することができれば、患者の再燃率を感度(病気がある群での検査の陽性率)82%、特異度(病気が無い群での検査の陰性率)50%で予測することができたとしている。

治療反応性や予後を事前予測し、治療選択に生かせる可能性

今回の研究成果により、1細胞レベルの遺伝子発現の違いに基づいた血管炎の表現型が世界で初めて明らかにされた。「この分類を実臨床に応用することにより、新規発症の血管炎の患者の治療反応性や予後を事前に予測し、治療選択に生かせることが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学 ResOU