海外報告では診断/術後2.2~9.1か月で復帰、日本は?

京都大学は9月20日、根治目的の手術を受ける大腸がん患者が、術後どれくらいの時期に仕事に復帰しているかを調査し、復職までの期間は1.1か月(中央値)であることがわかったと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科消化管外科学の藤田悠介助教、肥田侯矢准教授、大越香江客員研究員、西﨑大輔医員(研究当時)、坂本享史診療助教、星野伸晃特定講師、小濵和貴教授、京都医療センターの松末亮医師(研究当時)、京都大学大学院医学研究科臨床統計学の今井匠特定研究員(研究当時)、田中司朗特定教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Diseases of the Colon and Rectum」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

大腸がんは2022年現在、日本の部位別がん罹患数第1位の疾患である。ステージ(進行度) I~IIIの大腸がんの主な治療は手術であるが、治療成績の向上により、5年生存率は、約70~90%となっている。従って、多くの大腸がん患者が、手術後に身体的・精神的・社会的な負担を抱えながら、仕事復帰を含めて日常生活へ戻ることになる。がん患者はさまざまな就労に関する問題をかかえており、その問題は患者自身だけでなく社会にも影響する重要な社会課題である。

主に海外の研究で、大腸がんの診断や手術の後に仕事に戻る患者の割合は49~89%で、診断や手術から仕事に戻るまでの期間は2.2~9.1か月であると報告されている。また、術後に仕事復帰しにくくなる要因としては、高齢であること、併存疾患があること、術後合併症が生じること、手術に補助的な治療(抗がん剤治療や放射線治療)を加えること、拡大手術をすること、収入が低いことなどがあげられてきたが、日本ではほとんど調べられていない。これまでの研究は大規模なデータベースを用いたものが多く、臨床現場での診断や治療に沿った研究はほとんどない。そこで研究グループは、日本の臨床現場において大腸がん患者の手術後の就労状況を明らかとし、仕事復帰を妨げる要因の探索を目的に研究を実施した。

ステージI~IIIの大腸がん患者129例を対象に解析

研究グループは、同大外科関連施設(大学病院1施設と市中病院6施設)で、2019年6月~2020年8月までに、根治を目的とした手術予定のステージI~IIIの大腸がん患者で、診断時に就労している患者を対象とした。就労に関する内容をアンケート調査し、術後半年後と1年後の追跡調査を行った。129例が解析の対象となり、そのうち39%が65歳以上、36%が女性で、98%が腹腔鏡手術やロボット支援手術などのいわゆる低侵襲手術を受けていた。

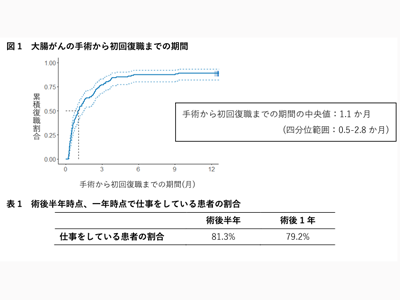

術後仕事をしている患者は、半年時点で81.3%、1年時点で79.2%

大腸がんの手術から復職までの期間の中央値は1.1か月、仕事をしている患者の割合は、術後半年時点で81.3%、術後1年時点で79.2%であることがわかった。がんが進行していたり、人工肛門を作成したり、術後合併症が生じたりした場合には、初回復職が遅くなり、人工肛門を作成した場合や、非正規雇用や個人収入が低い場合には、術後1年時点で仕事をしていない割合が高くなっていた。また、今回の研究の大腸がんの手術後の就労状況は、これまでの海外で行われた研究と比較して良好であることがわかった。

仕事復帰に向けたコミュニケーションへの活用に期待

今回の研究から得られた情報は、大腸がん患者本人だけでなく、患者を支援する臨床医、産業医や看護師、家族や雇用主などにとって、仕事復帰に向けたコミュニケーションに役立つ。例えば、臨床医が大腸がんを診断した際に患者から就労状況を聞き取り、今回の研究結果を踏まえて、今後の治療予定と経過の見込みを適切に伝えることで、患者に明確に治療と復職のイメージを持ってもらうことが可能になる。ただ、今回の研究結果にも限界があり、術後1年以降の長期的な就労の実態は不明なままだ。また仕事復帰を妨げる要因に関する検討では、患者背景の偏りを考慮に入れていない結果のため解釈に注意が必要だ。

がん患者の就労支援に関しては、2016年のがん対策基本法の改正を機にガイドラインなどが整備されつつあるが、臨床現場で実際の就労支援に役立てられるような情報がまだまだ少ないのが現状だ。研究グループは、異なる種類のがんにおいても就労に関する研究を継続しているという。「臨床現場における診断や治療に沿った研究が増えることで、就労や治療に関する患者自身の意思決定を支援していく取り組みが活性化することが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 最新の研究成果を知る