希少疾患研究の強力なツールと考えられるiPS細胞、樹立された細胞種はまだ少ない

京都大学iPS細胞研究所(CiRA)は9月13日、希少疾患のiPS細胞研究を推進するため、患者の大規模なリクルートシステムとiPS細胞樹立パイプラインを構築し、259人の指定難病の患者から1,532個のiPS細胞株を樹立することに成功したと発表した。この研究は、CiRA臨床応用研究部門の齋藤潤教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Inflammation and Regeneration」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

希少疾患は、患者数が限られており、適切な治療の提供が困難である。これは、患者数が少なく、研究が十分に進まず、正確な診断法や治療戦略の確立が遅れていることに起因する。希少疾患の定義は国や地域によって異なるが、その数は7,000以上とも言われる。希少疾患の診断・治療法開発に関する研究は、国際的な協力が必須であるとされ、OrphanetやOMIMなどのデータベースやIRDiRCやIRUDのような国際的、国内的なネットワークやコンソーシアムが構築されている。

希少疾患を対象とした新規の診断法や治療法の開発のため、iPS細胞を利用した疾患モデリングが注目されている。患者の細胞から作製されたiPS細胞は、患者の遺伝情報をもつため、希少疾患の大部分である遺伝性疾患の研究に適している。また、複雑な臓器のモデリングや、特定の細胞への分化など、iPS細胞をはじめとした多能性幹細胞の培養技術や分化誘導法の研究が進んでいる。これらのことから、iPS細胞は希少疾患の研究における強力なツールとして活用されている。しかし、希少疾患の数に比べて、樹立されたiPS細胞の種類はまだまだ少ないのが現状である。そのため、さらに多くの希少疾患のiPS細胞を樹立し、細胞バンクなどに預けることで、幅広い希少疾患に対してiPS細胞を用いた研究が可能な体制を整備していく必要がある。

139の指定難病について、259人の患者からの協力を得た

日本では特定の希少疾患が医療費助成の対象として「指定難病」に認定されている。患者の経済的負担を軽減するために指定難病として定められた各疾患は、明確な診断基準が確立されており、共通の病歴収集フォーマットがあること、有効な特異的治療法が開発されていないことなど、iPS細胞を用いた研究に適した条件が揃っている。指定難病制度のもとで取得された患者の情報とiPS細胞を組み合わせることで、希少疾患の解析のための非常に価値のあるリソースとなり得ると考えられる。研究グループは、このような背景を踏まえ、希少疾患の研究を推進するために、指定難病の患者由来のiPS細胞の樹立に取り組んだ。

研究では、指定難病の患者を募集し、研究に関する説明を行い、同意を得たあとに血液を採取し、そこからiPS細胞を樹立し、最終的に細胞バンクへiPS細胞を寄託するまでのパイプラインを確立した。患者の募集は国立病院機構と湘南鎌倉総合病院(神奈川県鎌倉市の協力のもと行った。国立病院機構からは30の医療機関の協力を得た。その結果、139の指定難病について259人の患者から協力を得られた。

合計1,532個のiPS細胞株を樹立、樹立ができなかった症例はなし

ドナーの平均年齢は45.53歳、内訳は男性125人、女性134人で、男女比は0.93だった。参加された指定難病の患者の疾患は、国際疾病分類(ICD)-10の幅広い疾患カテゴリーに分類され、最も症例数が多かったカテゴリーは「先天奇形、奇形、染色体異常」(大分類XVII)だった。

259人の患者の血液から合計1,532個のiPS細胞株を樹立した。樹立は通常のエピソーマルベクターを用いた方法で行い、樹立ができなかった症例はなかった。初期化効率の平均は0.06%で、患者の年齢や性別による差は認められなかった。樹立されたiPS細胞株の倍加時間は、平均29.67±8.38時間で、これも年齢との相関はみられなかった。一方、男性由来のiPS細胞株は、倍加時間がわずかに長いことがわかった(女性:29.29±8.11時間、男性:30.07±8.64時間)。

樹立に使用したエピソーマルベクター持続性の影響は無視できるレベル

次に、樹立したiPS細胞の基本的性質を評価した。すべてのiPS細胞株は、一般的なヒト多能性幹細胞と同様の形態を示した。また、どのような血球細胞にiPS細胞が由来するのかを調べたところ、iPS細胞株の大部分(97.8%)は、T細胞・B細胞以外の血球細胞に由来することがわかった。樹立に使用したエピソーマルベクターがiPS細胞株に残存しているかを調べたところ、96.3%の細胞株では、1細胞あたりのプラスミド数が1以下であることが確認され、ほとんどのiPS細胞株において、プラスミドの持続性の影響は無視できると考えられた。

未分化多能性幹細胞で発現する遺伝子発現も確認、iPS細胞バンクに寄託

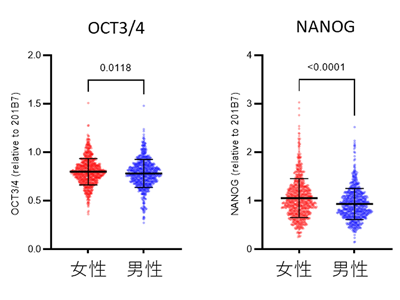

次に、未分化多能性幹細胞で発現する代表的な遺伝子であるOCT3/4とNANOGの発現を評価した。OCT3/4やNANOGの発現を欠く細胞株はなかったが、その発現レベルには細胞株ごとに大きなばらつきが観察された。興味深いことに、OCT3/4とNANOGの発現レベルは、どちらも女性由来の細胞株で有意に高いことがわかった。年齢とこれらの転写因子の発現レベルとの関連は明らかにはならなかった。

これらのiPS細胞株は、さまざまな研究者が希少疾患の研究に用いることができるよう、公的な細胞バンクである「理化学研究所バイオリソース研究センター(理研BRC)」のiPS細胞バンクに寄託した。これにより、希少疾患の研究のために、研究者が各iPS細胞株を入手可能になった。

幅広い疾患領域でiPS細胞リソースの構築に成功、希少疾患研究に大きく貢献すると期待

今回の研究では、国内の指定難病の患者から多数のiPS細胞を樹立し、幅広い疾患領域のiPS細胞リソースの構築に成功した。樹立したiPS細胞は理研BRCに寄託され、疾患研究に役立てられると期待される。また、iPS細胞ドナーの臨床情報に基づいた病歴調査システムを活用することで、疾患ごとの統一した病歴情報の取得が可能となるだけでなく、将来的にはドナーの追跡も可能なシステムが考えられる。

これらにより、疾患の表現型と細胞・遺伝子レベルでの表現型との相関研究が実現し、iPS細胞技術は希少疾患の研究や治療法の開発にも大きく寄与する可能性がある。さらに、新たに確認された遺伝子発現における性差の発見は、多能性の維持や細胞機能に与える影響についての理解を深める手がかりとなると考えられる。

「今後の方針として、指定難病を含む希少疾患のiPS細胞の樹立、評価、寄託に向けた継続的な取り組みを進めていく。性差の原因や細胞機能への影響に関する詳細な解析も進めていく予定である。最終的には、iPS細胞の解析結果と臨床知見を直接結びつけることで、治療や予防医療を含む個別化医療の実現を目指す」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学iPS細胞研究所(CiRA) ニュース