日常生活に支障が生じる小脳性運動失調、小脳皮質のプルキンエ細胞が障害される

関西医科大学は9月4日、ヒトiPS細胞から分化誘導した小脳神経細胞を小脳変性モデルマウスに移植し、小脳に生着した細胞から軸索が伸長することを明らかにするとともに、幹細胞の過剰増殖により懸念される腫瘍化は、分化後期のオルガノイド、γ−セクレターゼ阻害剤の使用、前駆細胞の純化により抑制できることが判明したと発表した。この研究は、同大iPS・幹細胞応用医学講座の六車恵子教授、理化学研究所生命機能科学研究センター、京都大学大学院生命科学研究科らの研究グループによるもの。研究成果は、「Experimental Neurology」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

小脳は、哺乳類の中枢神経系の中で大脳に次いで大きな領域を占めており、身体の円滑な動きを司る役割を担っている。小脳の機能が損傷を受けると、小脳性運動失調症が起こり、うまく歩けない、ふらつく、手が震えるといった日常生活に欠かせない運動機能に支障が生じる。これらの症状は、小脳腫瘍や小脳梗塞でも認められるが、代表的な神経難病としては脊髄小脳変性症が挙げられる。主に小脳や小脳と連絡しながら働く部位(脊髄、延髄、橋など)の神経細胞が選択的に変性し、脱落する病気で、日本には約2万人以上の患者がいると言われている。遺伝性が約1/3を占め、多くの原因遺伝子変異が同定されているが、発症機序の詳細は不明で、効果的な治療法の開発が求められている神経難病の一つである。

小脳には「皮質」と呼ばれる層構造があり、小脳皮質はプルキンエ細胞や顆粒細胞、ゴルジ細胞など複数の神経細胞から構成されている。その中で最も中心的な役割を果たす神経細胞がプルキンエ細胞である。小脳皮質唯一の出力細胞で、プルキンエ細胞へのシナプス入力とその調節が運動の制御・学習・記憶に重要となる。プルキンエ細胞が障害を受け、変性、脱落すると小脳性運動失調の症状を示す。

分化させたプルキンエ細胞を病態モデルマウスの小脳に移植

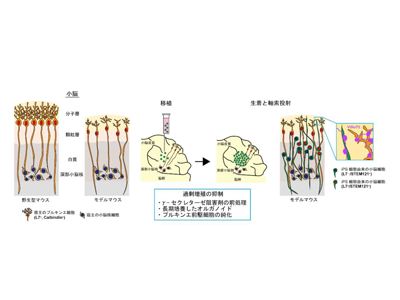

研究グループは、プルキンエ細胞に特異的に発現する遺伝子L7/PCP2のプロモーター制御の下、異常伸長したCAGリピート配列が発現するトランスジェニックマウス(L7Q64C Tg)を、プルキンエ細胞が変性する病態モデルとして用いた。CAGリピートの異常伸長はタンパク質の凝集を起こしやすく、その毒性により神経変性が生じる。このL7Q64C Tgマウスは、プルキンエ細胞特異的に変性が生じることから、小脳全体が小さく、細胞体の萎縮が認められる。分子層に伸びる樹状突起も伸展が乏しく、顆粒細胞も二次的な影響を受けてその数が少なくなる。プルキンエ細胞の変性により、小脳性の運動失調があらわれ、歩行障害、バランス障害、ふらつき、震え、などが認められる。

研究グループの六車恵子教授は、2015年にヒト多能性幹細胞(ES細胞およびiPS細胞)からSFEBq法を用いて、小脳オルガノイドを作製し、プルキンエ細胞を効率よく分化誘導する方法を開発した。今回の研究では、この培養技術を活用して健常者由来のiPS細胞を小脳細胞に分化し、これを、プルキンエ細胞が特異的に変性するモデルマウスの小脳に移植することを試みた。

まず、健常者から作製したiPS細胞を小脳オルガノイドに分化し、オルガノイドでは小脳細胞に特異的なマーカーが発生に従って順に発現することを確認した。これまでの研究から、神経細胞の移植は、成熟した神経細胞に比べ、未熟な前駆細胞の方が生着やその後の成熟が良好であることが知られている。そこで研究グループは、プルキンエ細胞前駆細胞に特異的なマーカー(KIRREL2、OLIG2など)が発現し始める分化培養後42〜48日のオルガノイドを用い、移植を行った。

注入数週間後、iPS細胞由来の細胞体から軸索様の神経線維伸長

生後7〜9週齢の病態モデルマウスの小脳へ細胞を注入し、数週間後に解析をしたところ、宿主の小脳にiPS細胞由来の小脳神経細胞を数多く認めた。細胞体からは軸索様の神経線維が本来の投射先である深部小脳核や前庭小脳核に伸長し、一部は未熟ながらもシナプスを形成していた。小脳皮質の分子層には樹状突起様の神経線維がみとめられ、プルキンエ細胞が登上線維から受ける入力神経線維を樹状突起上に受けていた。

移植した神経幹細胞の過剰増殖、調整条件を検討し抑制可能に

移植に用いる神経前駆細胞は未熟な幹細胞である。神経幹細胞は自己複製能と多分化能を併せ持つ神経系の未分化な細胞なので、移植後も脳内で増殖する。細胞の状態や宿主脳の環境次第では、腫瘍化することも懸念される。研究グループは、この問題を解決するために神経前駆細胞の調製条件を検討した。その結果、1)移植前のオルガノイドに細胞増殖を抑制する働きのあるγ−セクレターゼ阻害剤DAPTを前処理する、2)神経幹細胞の割合がやや少ない長期培養(86日目)オルガノイドの使用、3)プルキンエ前駆細胞特異的に発現するKIRREL2抗体で純化する、という方法により、移植後の神経幹細胞の過剰増殖を抑制できることを明らかにした。

運動失調は緩和しなかったものの、小脳における細胞移植研究に有用な成果

神経難病は原因や発症に至るメカニズムも不明なため、効果的な治療法の開発が進まないものが多くある。iPS細胞にはこのような難病に対する研究の加速が期待されている。今回の研究は、これまでに開発された小脳神経細胞への分化誘導技術を、モデルマウスへの細胞移植に応用したものである。「残念ながら、モデルマウスの小脳性運動失調を緩和させることはできなかった。これは、移植細胞が宿主小脳での分化・成熟が不十分であり、本来のプルキンエ細胞の形態や機能を示すには至らなかったことが大きな原因である。しかしながら、モデルマウスへの細胞移植は初めての研究であり、生着(生存)細胞が多く見られたこと、軸索が標的に投射することは、今後の研究に有用な成果となる。今回の研究で明らかとなった課題を克服することが、今後の治療開発につながると考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・関西医科大学 プレスリリース