子どものスクリーンタイム、特異的に関連する発達領域は?

東北大学は8月21日、1歳時のスクリーンタイムが2歳、4歳時点の発達特性の一部と関連していることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大東北メディカル・メガバンク機構の栗山進一教授、小原拓准教授、同大大学院医学系研究科の髙橋一平大学院生、浜松医科大学の土屋賢治特任教授、西村倫子特任講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「JAMA Pediatrics」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

新型コロナウイルスの世界的な流行と近年のデジタルデバイスの急速な普及により、子どものスクリーンタイムが世界的に増加しており、スクリーンタイムが子どもの発達に与える影響を検討することは、公衆衛生上の重要な課題となっている。

そのような状況下で、子どものスクリーンタイムと発達の遅れや自閉スペクトラム症などの発達障害との関連が先行研究により報告されてきたが、子どもの発達領域がさまざま存在する中で、スクリーンタイムが子どもの全ての発達領域の遅れと関連しているのか、または特定の発達領域の遅れと関連しているのかは明らかではなかった。

7,097人対象、1歳時スクリーンタイムと2歳・4歳時の複数発達領域の遅れを調査

研究グループは「子どものスクリーンタイムと特異的に関連する発達領域が存在し、その関連は一時点だけではなく、子どもの成長とともに継続する」という仮説を立て、東北メディカル・メガバンク計画三世代コホート調査に参加している7,097人の子どもを対象に、1歳時でのスクリーンタイムと2歳時および4歳時の5つの発達領域における発達の遅れの有無との関連を調査した。

スクリーンタイムは保護者による1歳時調査票の回答に基づき評価し、1日あたり、1時間未満、1~2時間未満、2時間~4時間未満、4時間以上の4群に群別した。5つの領域における発達の遅れは保護者によりASQ-3(Ages and Stages Questionnaires, Third Edition)を用いて評価。5つの発達領域はコミュニケーション(喃語、発声、理解)、粗大運動(腕、体、脚の動き)、微細運動(手や指の動き)、問題解決(学習、おもちゃでの遊び)、個人・社会(おもちゃや他の子どもとの遊び)で構成される。

同研究では5つの領域ごとに点数を集計し、個人の合計点数が平均-2標準偏差以下の得点だった場合「発達が遅めである」と定義した。子どものスクリーンタイムと5つの領域における発達の遅れの有無との関連は多変量ロジスティック回帰分析によって解析された。

スクリーンタイム、コミュニケーション/問題解決領域の発達特性と関連

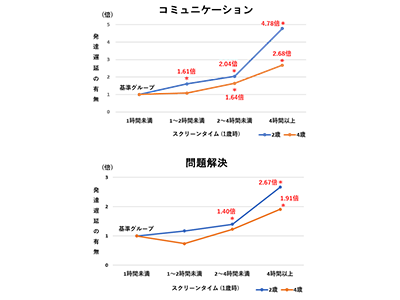

その結果、1歳時でスクリーンタイムが1時間未満の子ども(基準グループ)と比較して、スクリーンタイムが4時間以上の子どもでは2歳時、4歳時のコミュニケーション領域における発達の遅れがある割合がそれぞれ4.78倍、2.68倍と推定された。また、基準グループと比較して、スクリーンタイムが4時間以上の子どもでは2歳時、4歳時の問題解決領域の発達の遅れがある割合がそれぞれ2.67倍、1.91倍と推定された。

一方で、1歳時のスクリーンタイムは2歳時の微細運動、個人・社会の領域における発達の遅れと関連していたが、4歳時では関連が確認されなかった。粗大運動の領域では2歳時、4歳時ともに関連が確認されなかったとしている。

これらのことから、スクリーンタイムは子どもの全ての発達領域に関連するのではなく、コミュニケーション領域および問題解決領域の発達の遅れと特異的に関連し、その関連は子どもの成長とともに継続することが明らかになった。

成長に伴いどの発達領域にどのような影響があるのか、継続的な調査に期待

一方、デジタルデバイスが急速に普及している現代において、スクリーンタイムを極端に減らすことは現実的ではない。スクリーンデバイスは教育的な一面も含んでおり、先行研究において、教育的なスクリーンデバイスの使用が発達に良い影響を与えることが示されている。また、同研究では点数が-2標準偏差に達しない場合を先行研究等に倣い「遅れ(delay)」と表現しているが、デジタルデバイスの発展をはじめ社会が大きく変化する中、この発達の違いが「遅れ(delay)」なのかどうかは議論が必要だ。さらに、スクリーンタイムと発達が関連していることは明らかになったものの、同研究の範囲では長いスクリーンタイムが発達の違いの原因なのか結果なのかまではわからない。発達の特性が、一つのことに集中して長く続ける、待ち時間等の過ごし方が限られる、といったことと結びついた結果として、スクリーンタイムの長さにつながっている可能性も考えられる。

以上のことから、同研究結果は今後の子どものスクリーンタイムと発達との関連を検討する研究において、発達の領域別に検討する必要があることを示唆するものであり、スクリーンタイムの制限を推奨するものではないとしている。

「今後は、スクリーンデバイスの使用以外の子どもの生活環境も考慮に入れた上で、スクリーンを通してどのようなコンテンツをどのくらいの時間、見るとどのような影響があり得るのかを詳細に検討する必要がある。また、本研究の対象は4歳児までとなっているが、成長に伴い今後どの発達領域にどのような影響があるか、継続的な調査による成果が期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東北大学 プレスリリース