日本人の4大精神疾患患者/健常者5,604人のMRIデータで大脳皮質下領域構造を解析

国立精神・神経医療研究センター(NCNP)は8月4日、大脳皮質下領域構造の体積によるデータ駆動型の新たな分類を提案し、この分類が認知機能および社会機能と関連することを見出しと発表した。この研究は、同センター精神保健研究所精神疾患病態研究部の橋本亮太部長、東京大学国際高等研究所ニューロインテリジェンス国際研究機構(WPI-IRCN)の岡田直大特任准教授、東京大学大学院医学系研究科精神医学分野/医学部附属病院精神神経科の笠井清登教授(WPI-IRCN 主任研究者)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Molecular Psychiatry」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

精神科の臨床現場において、鑑別診断が困難であることがある。これは、患者・当事者本人の主観的な訴えとしての症状や徴候に基づく診断基準を利用していることと関連している。こうした背景から、客観的なバイオマーカーを利用した新たな診断基準の創出が期待されている。これまでの脳神経画像研究やその他の研究から、大脳皮質下領域構造がさまざまな心理行動学的機能において中心的な役割を果たしていることがわかっている。しかし、現行の診断基準の限界点を乗り越える、認知・社会機能を反映するような脳神経画像データ駆動型の臨床的診断基準は、これまでになかった。

研究グループは今回、認知ゲノム共同研究機構「Cognitive Genetics Collaborative Research Organization (COCORO) 」によるオールジャパンでの多施設共同研究体制のもと、日本全国の14の研究機関において、4大精神疾患(統合失調症、双極性障害、大うつ病性障害、自閉スペクトラム症)の患者・当事者と健常者の計5,604人(統合失調症1,500人、双極性障害235人、大うつ病性障害598人、自閉スペクトラム症193人、健常者3,078人)よりMRI脳構造画像データを収集し、大脳皮質下領域構造についての大規模解析を行った。

COCOROは国内43研究機関で構成されており、精神医学領域の認知機能・脳神経画像・神経生理機能などの中間表現型と遺伝子解析を組み合わせた臨床研究を中心に行い、さらに基礎神経分野とのトランスレーショナル・リサーチを推進し、精神疾患の病因・病態を解明することにより、精神医療へ還元することを目指している。臨床研究においては、単施設の少数例による成果が今までも多数報告されているが再現性に乏しく、多施設多数例を用いて臨床応用に結び付ける研究がなされていないことが問題とされていた。精神医学研究領域において、このような多施設共同研究体制が整ったことで、今後の研究の発展が期待されている。

各疾患の大脳皮質下領域構造体積の特徴は、米国の大規模解析の結果とほぼ同様

研究グループはまず、各疾患における大脳皮質下領域構造の体積の特徴を調べた。健常者と比較して、統合失調症、双極性障害、大うつ病性障害では側脳室の体積が大きく、統合失調症、双極性障害では海馬の体積が小さく、さらには統合失調症では、扁桃体、視床、側坐核の体積が小さく、尾状核、被殻、淡蒼球の体積が大きいことを見出した。

これらの結果は、米国のEnhancing Neuroimaging Genetics through Meta‒Analysis(ENIGMA)コンソーシアムより報告されていた多施設大規模研究の結果をおおむね再現したという。

脳体積による新たな分類を提案、分類が認知・社会機能と関連することも確認

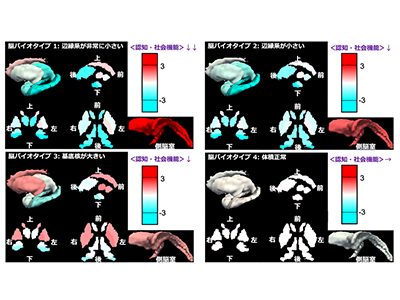

次に、計5,604人について大脳皮質下領域構造の体積によるクラスタリング解析を実施し、4つの類型(脳バイオタイプ)に分類されることを見出した。また、この分類は認知機能および社会機能と関連したという。同研究成果は、近年進みつつある精神疾患の客観的診断法の開発に役立つと考えられる。

精神疾患の予後予測や治療法選択に役立つ可能性

今回の研究の成果は、近年進みつつある従来の精神疾患の診断基準の見直しに一石を投じ、生物学的データ駆動型の新たな精神科診断基準の創出につながる可能性がある。このような取り組みは精神科の臨床現場において、患者・当事者の予後予測や治療法選択に役立つものと期待される。また、大脳皮質下領域構造の体積の違いが生じる時期やメカニズム、臨床的な転帰との関連に関して、今後さらに調査する必要がある。

「そのような調査のための、ヒトを対象としたさまざまな研究や、動物モデルを用いたトランスレーショナル・リサーチの発展に、本研究が寄与するものと期待される」と、研究グループは述べている。