術後の顎間固定は患者の社会復帰の支障

東京女子医科大学は6月20日、下顎骨関節突起骨折治療において、日本初の新しい低侵襲手術を開発し、関節突起骨折症例35症例39関節を対象に後方視的研究した結果を発表した。この研究は、同大歯科口腔外科学講座の佐々木亮講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「Plastic and Reconstructive Surgery」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

下顎骨関節突起骨折は、顎関節の骨折で、転倒などによって起こる最も多い顔面骨骨折の一つである。受傷すると、噛み合わせがずれ口が開かなくなる。さらに食事も「噛めない」という状態となる。関節突起骨折の治療における関連手術は極めて難易度が高く、顔面神経麻痺が出現するリスクを鑑み、顎のギブスである顎間固定による保存的治療が選択されるケースが少なくない。しかしこの保存的治療における顎間固定が受傷患者の課題となり負担となっていた。さらに、術後に必要とされる相応の回復期間(養生)が長期化し、社会復帰への支障となっていた。

新手法は直視下の施術で正確な整復固定可能、35症例で検討

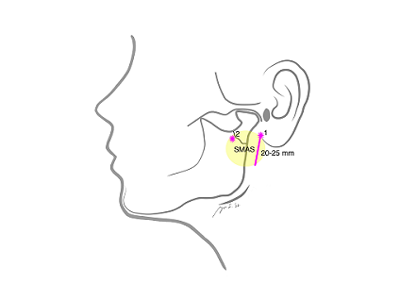

オーストリア共和国・インスブルック医科大学の頭蓋顎顔面口腔外科は、年間1,000件の顎顔面外傷の入院症例があるとされている。同大の佐々木亮講師は、インスブルック医科大学に研究留学し、低侵襲手術で顎間固定を必要としない術式を修得した。さらに日本人仕様に改良し、日本初の関節突起骨折の新手術療法を開発した。この術式では、耳垂直下の約2cmの皮膚切開からアプローチするため低侵襲で傷が目立たないこと、直視下の施術で正確な整復固定が可能となり、術後の顎間固定が不要となる。

2016年5月~2020年3月に、同大病院歯科口腔外科と東京警察病院形成外科で、新手術療法(インスブルック医科大学方式)による観血的整復固定術を行った患者の関節突起骨折症例35症例39関節を対象とした後方視的研究を行った。

顎関節症状は全症例で認めず、噛み合わせも改善

35症例中34症例において、明らかな噛み合わせの改善がみられた。平均最大開口量は49±1.3mmと極めて良好な所見を示した。加えて、開口時の痛みなどの顎関節症状は全症例で認められなかった。術後患者の顔面神経麻痺の出現は3関節に認めらたが、術後3か月で全症例が本復した。そして創部の肥厚性瘢痕は1症例に認められた。

新術式では、従来法よりも術後の課題が大幅に最小化した。また、合併症も少なく低侵襲で術後の顎間固定の必要がなく、結果として本復までの期間(養生)が短縮されることが立証された。患者の負担が軽減し、早期の仕事復帰やスポーツへの復帰が可能となった。

「内側に転位・脱臼している骨折」に対する治療法の開発へ

下顎骨関節突起骨折における治療(手術)の低侵襲アプローチは可能となったが、いまだに内側に転位・脱臼している骨折についての手術難易度が高いという課題が残されている。「臨床においてさらなる研究を重ね、産学連携等も含めて、患者の負担をなくしていけるような手術デバイスの開発に励み、課題解決に向けた術式を日々アップデートしていきたい」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京女子医科大学 プレスリリース