遺伝性/散発性腎がんを全ゲノム解析し、「がんの自然史」を解析

横浜市立大学は5月19日、さまざまな腎がんが、それぞれどの腎臓細胞から発生し、いつ腎がんになり、どのようなメカニズムで成長していくかを明らかにしたことを発表した。この研究は、同大大学院医学研究科泌尿器科学の軸屋良介助教、蓮見壽史准教授ら、同大学先端医科学研究センターの田村智彦教授(免疫学)、同大の藤井誠志教授(分子病理学)、理化学研究所生命医科学研究センターのTodd Johnson研究員、中川英刀チームリーダー、ソウル大学のHwajin Lee博士らの研究グループによるもの。研究成果は、「eBioMedicine」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

腎がんの臨床において、進行状況を予測するものの、実際には予測と異なる経過を辿ることが多々ある。そこで、腎がんの発生から成長までの過程を知ることで、腎がんの進行を予測する大きな手がかりとなる。また、がん治療では、腫瘍内不均一性や腫瘍間不均一性が課題としてある。これらがどのように形成されるかについては十分にわかっていない。

腎がんのうち、5~8%ほどは遺伝的素因があって発生すると言われている。遺伝性腎がんの一つであるBirt-Hogg-Dubé(BHD)症候群はFLCN遺伝子の傷により腎がんができやすくなる疾患だ。BHD症候群に発生する腎がんと、遺伝的素因のない散発性嫌色素性腎がんは、顕微鏡では見分けがつきにくく一見とても似ているが、発見後は異なる経過を辿る。今回、研究グループはこの2種類の腎がんの検体を多数用いて、全ゲノムシークエンス解析にて遺伝子変異を調べ、さまざまな新規アルゴリズムを用いて「がんの自然史」を解析した。

発生する細胞、BHD腎がんは近位尿細管/散発性嫌色素性腎がんは集合管介在細胞

まず、がんの元となる細胞を推定するアルゴリズムを用いて解析。DNAはヒストンというタンパク質に巻き付いており、これが緩むことによりその場所にある遺伝子からタンパク質が作られる。一方で、緩んだ場所にあるDNAには傷が付きやすくなる。そこで、がんについたDNAの傷の場所(変異)と、正常の腎臓細胞や他の組織でDNAが緩んでいる場所を見比べて、がんの元となった細胞を、AIを用いて推定した。

その結果、2種類の腎がんが、異なる細胞から生まれていたことがわかった。正常の腎臓は、近位尿細管、遠位尿細管、集合管などさまざまな細胞で構成される。今回、BHD腎がんの元となる細胞は近位尿細管であることが多い一方で、散発性嫌色素性腎がんの元となる細胞は集合管介在細胞であることが多いとわかった。

BHD腎がん、20代前半で発生しゆっくり成長と判明

次に、がんが発生した時期を推定するアルゴリズムを用いて、BHD腎がんがいつ頃発生したか調べた。その結果、BHD腎がんは20代前半ですでに発生していたことがわかった。つまり、がんが発生から30年ほどかけてゆっくりと大きくなった後に、患者が外来に来たこととなる。

腎臓の正常な分化メカニズムを一部利用しつつ、不均一に成長していた

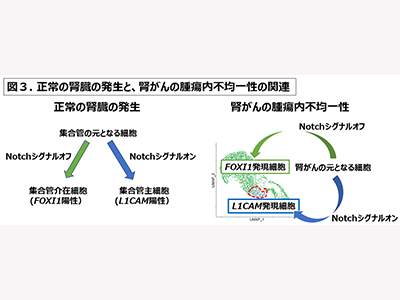

また、がん化した細胞が、正常の腎臓が使う分化メカニズムを一部利用しながら、成長していく様子を観察することに成功。正常の腎臓の発生過程において、正常腎臓細胞の一つである集合管細胞は、Notchシグナルのオフとオンの切り替えにより、それぞれFOXI1陽性の介在細胞とL1CAM陽性の主細胞に分化していくことがわかっている。今回の解析からは、BHD腎がんが、Notchシグナルのオフとオンの切り替えにより、FOXI1を発現するがん細胞とL1CAMを発現する2種類のがん細胞に分かれていくことがわかった(腫瘍内不均一性)。

さらに、散発性嫌色素性腎がんには、FOXI1陽性の腎がんと、L1CAM陽性の腎がんの2種類の腎がんがあることを見出した。患者毎にがんの性質は異なるが(腫瘍間不均一性)、この不均一性が前述の正常の集合管の発生と密接に絡み合って形成されている可能性が示唆された。

腎がんの時間軸を遡ることが可能なマーカーの開発へ

今後はFOXI1やL1CAMなどの時間軸を遡ることを可能とするマーカーを用いて、それぞれの患者にできた腎がんの自然史を紐解くと同時に、それぞれのがんがその後どうなったかについての臨床データを蓄積していき、「がんの自然史」と「がんの転帰」を紐づけていくという。現在研究グループは、その他の多種多様な腎がんについても同様の解析を行っており、それぞれの腎がんの時間軸を遡ることを可能とするマーカーの開発に取り組んでいる。これらにより、それぞれの患者の腎がんにはどのようなアプローチが最適か、迅速な対応が求められるのか、あるいは患者のQOLを最重要視した方法で対応するのかを含め、患者と腎がん発見後の方針についてしっかりと話し合うことができるようになる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・横浜市立大学 プレスリリース