失敗につながる行動がどのように抑制されるのか、詳細な脳内メカニズムは不明

大阪大学は4月28日、脳の側坐核に存在するドーパミンD2受容体発現ニューロン(D2ニューロン)の活性化が同じ失敗を繰り返さないために必要であることを世界で初めて発見したと発表した。この研究は、同大蛋白質研究所の疋田貴俊教授、Tom Macpherson助教、西岡忠昭博士(現:マウントサイナイ医科大学ポストドクター)、理学研究科博士後期課程のSuthinee Attachaipanich大学院生らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nature Communications」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

ヒトは多くの失敗を経験することで、どのような行動をすれば失敗するのかを学習し、より良い行動選択が行えるようになる。最適な行動選択を行うには、成功につながった行動を積極的に行うだけでなく、同じ失敗をいかに繰り返さないようにするかが重要である。しかし、従来の研究では、主に成功につながった行動を促進するメカニズムに注目しており、動物がどのように失敗につながった行動を抑制しているのかその詳細な脳内メカニズムは不明だった。

失敗直後に活性化のドーパミンD2受容体発現ニューロン、阻害すると再び同じ失敗をする

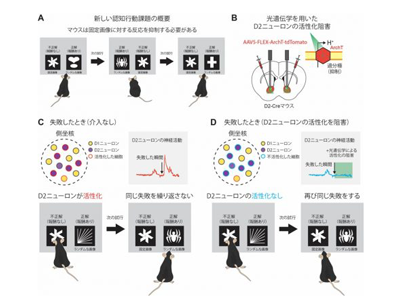

複雑な脳機能を理解するには細胞の種類を分けて解析する必要があるため、遺伝学的なアプローチが有効になるが、マウスのようなモデル生物では高次な脳機能を調べる行動実験系が存在しないという問題点があった。研究グループでは、新たに、失敗につながる行動を積極的に抑制する必要がある認知行動課題の開発を行い、マウスがこのような高度な戦略を学習することが可能であることを確認した。

次に、遺伝学的手法を用いて、側坐核のドーパミンD1受容体およびD2受容体発現ニューロン(D1ニューロン、D2ニューロン)を区別し、小型顕微鏡を用いて一細胞レベルでのカルシウムイメージングを行った。その結果、大多数のD2ニューロンは失敗(無報酬)を経験した直後に、素早く活性化することを明らかにした。さらに、光遺伝学を用いて、D2ニューロンの失敗直後の活性化を阻害すると、同じ失敗を再びしてしまうようになることを発見し、失敗直後のD2ニューロンの活性化が同じ失敗を繰り返さないために必要であることを明らかにした。これにより、失敗の経験がどのように脳内にフィードバックされ、同じ失敗を繰り返さなくなる(行動抑制する)のかがわかった。

薬物依存症やひきこもりなどの精神疾患の治療にも役立つと期待

「今回の研究成果により、適切な行動抑制ができない薬物依存症や失敗を恐れて行動することができないひきこもりといった精神疾患の治療にも将来的に役立つことが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学蛋白質研究所 研究成果