ストレスに強いC57BL/6マウス・弱いBALB/cマウスで検証

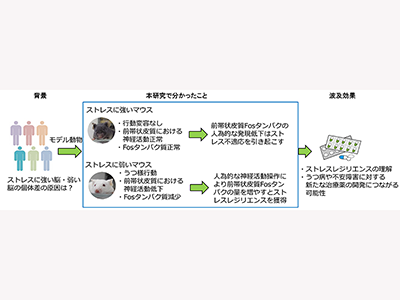

京都大学は4月6日、繰り返し心理社会的ストレスに晒された際に適応反応を示すか不適応反応(行動変容)を示すかの個体差を決定する、脳内メカニズムを発見したと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科の内田周作特定准教授、稲葉啓通同博士課程学生らの研究グループによるもの。研究成果は、「Science Advances」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

近年のストレス社会を背景に、うつ病などの精神疾患を発症する人が急増している。人間の脳には、ストレスを受けてもそれに適応するシステムが備わっているため、通常の生活を送ることができる。しかし一部の人は、精神的・肉体的・社会的ストレスに適応することができずに精神疾患を発症する。このように、ストレスを感じる度合いは個人により異なるが、その異なる原因はよくわかっていない。ストレスを受けた脳内で起こっている変化を理解することは、レジリエンスを高める制御法の開発、うつ病や不安障害などの精神疾患の病態解明や予防さらには新規治療薬の開発に繋がると期待される。

そこで研究グループは、ストレス感受性の個体差構築の脳内メカニズムを明らかにすることを目的として、ストレスに強い系統のマウス「C57BL/6マウス(B6マウス))とストレスに弱い系統のマウス「BALB/cマウス(BALBマウス)」をそれぞれレジリエンスモデル、感受性モデルマウスとして用いて、脳内のどこで起こるどのような変化が行動異常を引き起こす原因となっているのかについて検証した。

BALBマウス、前帯状皮質でFosタンパク質量が減少

遺伝的背景の異なるB6マウスとBALBマウスに繰り返しの心理社会ストレスを5日間負荷し、その後、相手マウスに対する興味を評価する行動試験である社交性試験を実施。その結果、ストレス負荷後のBALBマウスは相手マウスとの接触を嫌う(インタラクション時間の短縮)といった不安・うつ様行動の増加を認めた。一方、B6マウスはストレスを負荷しても不安・うつ様行動の増加は観察されず、ストレスに強いレジリエンスマウスであることが確認できた。

ストレスに強いマウスと弱いマウスの脳内でどのような変化の違いがあるか、神経活動マーカーであるFosの発現量を定量することで検討した。その結果、BALBマウスの前帯状皮質でFosタンパク質の量は顕著に減少していたという。一方、ストレスレジリエンスを示すB6マウスではそのような変化を認めなかった。

BALBマウス前帯状皮質における神経細胞について、遺伝学的手法を用いて除去する実験を行ったところ、社交性の有意な低下を認めた。この結果から、前帯状皮質が社会性に重要な脳領域であることが示唆された。

c-fos遺伝子発現量、うつ病患者・BALBマウス共に低下

ストレスに弱いBALBマウスとうつ病患者の前帯状皮質における遺伝子の発現量を網羅的に定量解析。その結果、c-fos遺伝子の発現量は患者とモデルマウスに共通して発現量が低下していた。そこで、ストレスレジリエンスを示すB6マウスの前帯状皮質においてc-fos発現量を低下させたマウス(ノックダウンマウス)を作製。軽度ストレス負荷後の行動を評価した。その結果、Fosノックダウンマウスはストレス適応することができずに社交性の低下を認めた。

BALBマウス前帯状皮質の神経細胞活性化、Fosタンパク質増加でストレスに強くなる

前帯状皮質におけるFosタンパク質の量が、ストレスに強い・弱いについて決定しているのであれば、ストレスに弱いBALBマウスをストレスに強いマウスに変身させることができると仮定。この検証のために、BALBマウス前帯状皮質の神経細胞を人為的に活性化させることのできる技術を用いて、Fosタンパク質を増加させた。その結果、このマウスはストレスに晒されても社交性の低下を示すことなく、ストレスに強いレジリエンスマウスとなったという。

うつ病や不安障害に対する治療法開発につながる可能性

今回の研究結果から、ストレスに強い脳と弱い脳の分子機構の一端が明らかとなった。また、Fosの発現量を高める神経活動操作を施したマウスは、ストレスを受けてもうつ状態にならなかったという結果は、ストレスが引き金となって発症するうつ病や不安障害に対する治療法の開発につながる可能性がある。一方、ストレスは脳内のさまざまな場所の機能に影響を与えていると想定されているため、今回解析した脳の部位以外でも多くの異常が生じている可能性は十分に考えられる。また、うつ病や不安障害は単一の遺伝子のみで説明できる疾患ではなく、複数の因子が複雑に相互作用していると考えられている。今後は神経回路レベルでの解析やヒトを用いた多角的なアプローチにより、ストレスを受けた脳の全容解明ならびにうつ病の予防・診断・治療法の確立に向けた取り組みを推進していく必要がある、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都大学 最新の研究成果を知る