構造的心疾患のカテーテル治療、件数増加で心エコー医や麻酔科医の放射線被ばくリスクが急増

帝京大学は4月5日、構造的心疾患(SHD)治療における心エコー医と麻酔科医の放射線被ばくの実態、新開発の放射線防護板による防護効果について明らかにしたと発表した。この研究は、同大医学部内科学講座の片岡明久准教授、大学院医療技術学研究科診療放射線学専攻の古徳純一教授、医学部附属病院の栁川文香常勤麻酔科医(研究当時 国際教育研究所助手)、先端総合研究機構産学連携推進センターの高田剛志助教らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of the American College of Cardiology: Asia」、「Journal of Radiation Research」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

近年、SHDに対するカテーテル治療施行件数の飛躍的な増加に伴い、SHD治療に携わる心エコー医や麻酔科医の放射線被ばくのリスクも急増している。特に、妊娠中の女性医師の被ばく防護は喫緊の課題であるが、従来の放射線防護板では、心エコー医や麻酔科医は使用時に防護板の横から半身を乗り出すなど無理な体勢で作業せざるを得ず、SHD治療の現場では、被ばく防護をしつつ作業性を維持できる防護板が求められていた。

シミュレーションシステムにより被ばくしやすい部位、適切な防護板の開口部大などを推定

この問題を解決すべく、循環器内科医、麻酔科医、スーパーコンピュータによる放射線被ばくシミュレーションシステムを開発していた研究者らが横断的に連携し、知見を集約することで今回の研究が実現した。

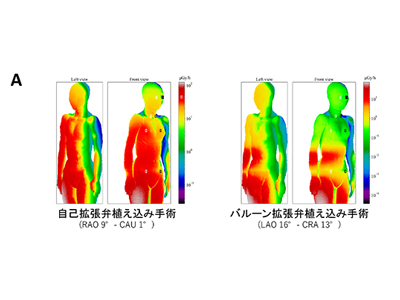

SHD治療は術式によって放射線の投射方向が異なる。シミュレーションシステムの活用によって、各投射方向において経食道心エコーモニタリングをしている心エコー医が被ばくを受けやすい部位を推定し、実際のSHD治療で、術式により心エコー医の被ばく線量が異なることを明らかにした。また、麻酔科医においては、被ばくを受けやすい部位や、手術室内の空間線量分布を推定することができた。また、作業のための開口部を設けた防護板を設置した際の防護効果についても、開口部の大きさを変えてシミュレーションを行うことで、開口部が小さければ、水晶体、腰部、頸部表面などへの線量は、開口部のない防護板と同程度であることを示すことができた。

研究結果をもとにSHD専用の放射線防護板を開発

研究グループは、研究結果をもとにSHD専用の放射線防護板に関する特許出願および株式会社エムエス製作所との共同製品開発を行った。被ばく防護をしつつ作業性を維持できる防護板「FORUshield(フォルシールド)」は2022年9月より販売が開始されている。

▼関連リンク

・帝京大学 トピックス