発生頻度が高い大腸がん、免疫学的な応答機構として記憶T細胞Trmに着目

大阪大学は3月9日、現在国内外で利用可能な大腸がん組織に浸潤している免疫担当細胞のシングルセル解析を行うことによって、がん組織に入り込んで免疫記憶や抗がん作用に関わる機能を担当する「組織レジデントT細胞(Trm)」の遺伝子発現機構を明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の石井秀始特任教授、原知明特任助教(疾患データサイエンス学)、江口英利教授、土岐祐一郎教授(消化器外科学)らの研究グループによるもの。研究成果は、「British Journal of Cancer」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

大腸がんは世界的にも最も発生頻度が高いがんの1つである。診断技術の向上と治療法の進歩によって予後は改善しつつあるが、依然としてがん死亡者数の首位を占めており、またステージが進んだ段階では予後が良くない状態にある。研究グループは、患者ごとに異なる可能性がある免疫学的な応答機構として、記憶T細胞Trmに着目した研究を行った。がんの組織には免疫担当細胞を含めてさまざまな細胞が入り込んでおり、相互に作用をもたらしている。今回の研究で実施したシングルセル解析は有力な研究手法であり、がん微小環境を俯瞰的に捉えるとともに、その内部でTrmのような特定の細胞に焦点を当てた掘り下げが可能となる。

Trm、転写因子ZNF683を介して抗腫瘍免疫サイトカイン発現

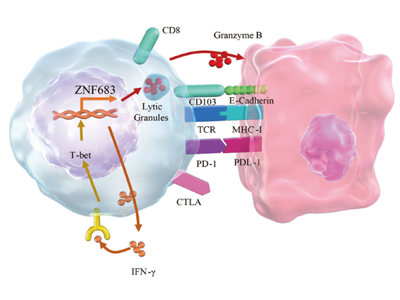

研究グループは、現在国内外で利用可能な全1万7,257個の免疫担当細胞のシングル細胞セル解析により、大腸がんの予後が比較的良い患者と、比較的悪い患者のTrmの特徴を調べた。その結果、転写因子ZNF683が、がん抗原に対するT細胞受容体(TCR)の応答の下流でハブとなる役割を担って、Trmが抗腫瘍免疫サイトカインであるインターフェロンの発現に重要な役割を担っていることを明らかにした。

これまでの国内外の研究において、発がんの過程で、異常な細胞の免疫学的な「排除段階」、免疫と拮抗する「平衡段階」、免疫学的な監視を逸脱する「逃避段階」があることが示されてきた。発がんの段階で免疫学的な記憶がいつ形成され、がんの発生と進展にどのように関わっているのかはよくわかっていないが、今回の研究では、Trmががん組織の免疫的な記憶に関わっていることが示され、その鍵となる分子機構の一部を明らかにすることができた。さらに、患者の予後と関わるTrmの分子機構として転写因子ZNF683のカスケードを明らかにした。

この研究成果は、がんの精密な診断と治療法の開発につながるだけでなく、がんの発生と進展における免疫学的な関与の重要性解明に向けた研究基盤構築へ寄与すると考えられる。「研究成果により、大腸がんに対する画期的な診断、革新的な治療法の開発に貢献できることが期待される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学 ResOU