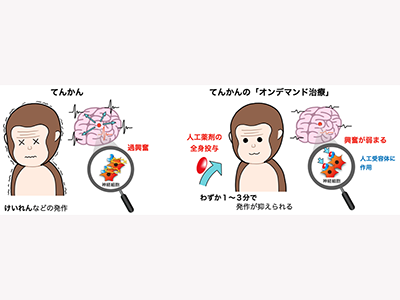

一次運動野に人工受容体導入+人工薬剤投与でてんかん発作を抑えられるか?

量子科学技術研究開発機構(量研)は2月28日、てんかんの症状が発生した時にのみ神経活動を抑制するオンデマンド治療法を開発し、その有効性をサルモデルで実証することに成功したと発表した。この研究は、同研究開発機構量子生命・医学部門量子医科学研究所脳機能イメージング研究部の南本敬史グループリーダー、宮川尚久客員研究員、新潟大学の川嵜圭祐准教授、京都大学の高田昌彦教授、井上謙一助教、東京都立神経病院の松尾健医長、情報通信研究機構の鈴木隆文室長らの研究グループによるもの。研究成果は、「Nature Communications」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

てんかんは局所の神経細胞の異常興奮が脳の広い範囲に伝わり、けいれんや意識消失などを引き起こす病気だ。患者の約6~7割は服薬で症状をコントロールできるが、薬が効かない難治性てんかん患者に対しては、周辺部位を多少含んでも病巣部を切除する外科治療が行われる。しかし、病巣部近辺に運動・言語などの重要な機能がある場合などは、病巣部の切除による機能喪失が生じる可能性もあり、このような症例に対する効果的な代替治療法の開発が求められている。

今回の研究では、量研が世界に先駆けて霊長類への応用に成功している化学遺伝学という技術を応用し、てんかん症状が出たときに病巣部の異常な神経活動のみをピンポイントに抑制するオンデマンド治療法の開発を目指した。化学遺伝学は、特定の人工薬の作用点となる人工受容体を遺伝学的な手法を用いて標的神経細胞に導入することで、人工薬を全身投与する毎に、その細胞の活動だけをピンポイントで数時間コントロールできる技術。今回、前頭葉てんかんのサルモデルとして運動機能を司る一次運動野をてんかんの仮想の病巣部位に設定。この部位に人工受容体を導入し、人工薬剤投与により異常活動やてんかん発作を素早く・確実に・安全に抑えられるかを検証した。

サルモデルに人工受容体作動薬DCZ投与、てんかん脳波/発作様症状が減弱

今回の研究では、2頭のカニクイザルの左脳の一次運動野(手支配領域)に、抑制性の人工受容体を発現するウイルスベクターを注入。6週間後、狙い通り一次運動野に人工受容体が発現することをPETで画像化し確認した。次に、皮質脳波を計測するアレイ電極を埋め込み、てんかんを誘発する薬剤(ビククリン)を運動野に微量注入した。

ビククリンを注入した場所付近では、間もなく、棘波と呼ばれるてんかん脳波が生じるとともに、左の運動野が支配する右手が勝手に動く症状(不随意運動)が見られた。数分後には、その発作は大脳皮質全般に広がり、全身性のけいれんが見られた。これらの症状を確認した後に、人工受容体の作動薬DCZを極微量、筋肉注射で投与。数分で、てんかん脳波とてんかん発作様の症状が減弱したという。

投与から3分以内の即効性、安全性を確認

続いて、2頭のサルで合計6回のてんかん誘発とDCZ投与による治療効果を検討。そのいずれにおいても、てんかん脳波及びてんかん発作様の異常行動の頻度が減弱・減少することがわかり、統計学的にも有意な効果であることが判明した。さらに、その効果が発揮されるまで、投与から3分以内という即効性があることも確認できた。

また、人工薬剤DCZの投与自体では運動や覚醒状態に影響はないこと、また一次運動野への人工受容体の遺伝子導入とDCZ投与による活性化に伴う脳へのダメージ(神経細胞死や免疫応答)は確認されず、安全性が十分保たれていることが確認できたとしている。

今後は、10年以内の臨床治療応用を見据えて研究予定

今回の研究では、前頭葉てんかんサルモデルにおいて、てんかん病巣の神経細胞に導入した人工受容体を介して、てんかん脳波が皮質全体に拡がりを持つようになった重篤な状態でも、効果的に発作を抑えることができた。同研究成果は、これまでマウスなど小動物でしか示されていなかった化学遺伝学による発作抑制を、脳の大きさや複雑さがヒトに近く、同じ霊長類であるサルを用いて世界で初めて概念実証(Proof-of-Concept)に成功したものであり、臨床治療への応用に向け大きく前進したとしている。実際には、遺伝子導入技術の安全性、DCZの長期的投与の安全性など臨床試験に移行する前にさらなる取り組みが求められるが、PETによる遺伝子導入の確認と発現レベルの画像化技術は、原理的にはヒトにも適用可能であり、その点においても、応用可能性を示したと考えられるという。

また、同研究で用いた化学遺伝学技術は量研が世界に先駆けて霊長類への応用に成功した基幹技術であり、今後は国内外の研究機関などと共同し、10年以内の臨床治療応用を見据えて研究を進めていく予定だ、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・量子科学技術研究開発機構 プレスリリース