膝関節に過度な負担をかける最大筋力の計測を必要としない新評価法の開発へ

埼玉県立大学は3月1日、歩行中の膝関節周囲筋活動パターンが特徴的な変形性膝関節症(膝Osteoarthritis;膝OA)に関して、膝関節周囲筋の同時収縮を定量的に評価する新たな解析手法の有効性を明らかにしたと発表した。この研究は、同大研究開発センターの久保田圭祐特任助教、同大学院研究科の金村尚彦教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Gait and Posture」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

膝OA患者における歩行中の異常な筋活動は、関節変性の助長に関与する。異常な筋活動は、関節を固めるような周囲筋の同期的な収縮(以下、同時収縮)に代表される。これまで、同時収縮は対象とする筋活動間の大きさの比率から定量化されてきた。その過程において、筋活動は電極の貼付位置などによって、活動の大きさが個々人で異なることから、ある基準値によって正規化する必要がある。これまでの研究では、膝関節運動に徒手的に抵抗を加えて得られた最大筋力から筋活動の正規化が行われていた。しかし、関節変性を病態とする膝OAの膝関節に抵抗を加えることはリスクを伴う。したがって、正規化手法によらないで、膝OAの同時収縮を評価する新たな解析手法の開発が求められている。

従来のDCARと新手法のNNMF、どちらが膝OAに特徴的な同時収縮を反映しているか

近年、多変量解析を用いることで、複数筋の活動の大きさと持続時間の変化を定量的に評価することが可能になった。これは筋シナジー解析と呼ばれ、非負値行列因子分解(NNMF)という手法を用いて解析ができる。この解析は、結果が正規化手法に影響されないことが報告されている。NNMFを用いた多くの研究は各筋の歩行中ピーク値から正規化(以下、ピークダイナミック法)を行なっている。ピークダイナミック法を用いることには、最大筋力計測のような膝関節へ過剰な負荷をかけずに筋活動を正規化することができる利点がある。

そこで研究グループは、ピークダイナミック法で正規化した筋電図に対して、従来用いられている手法(Directed Co-Activation Ratios;DCAR)とNNMF(新手法)を適用して、どちらが膝OAに特徴的な同時収縮を反映しているかを調べることにした。また、各筋の活動比と活動時間を評価変数とするNNMFが膝OAの同時収縮を評価することに適していると仮説を立てた。

膝OA患者と健常高齢者の歩行データを、DCARとNNMFそれぞれで解析

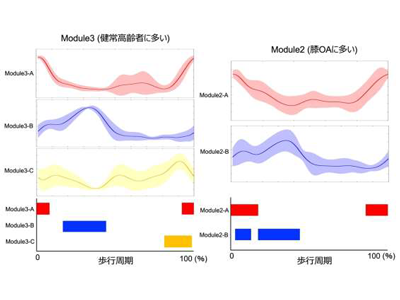

研究グループは10人の膝OA患者と、10人の健常高齢者にトレッドミル上歩行を行ってもらい、ワイヤレス筋電系7chを用いて測定した。対象者の大腿四頭筋3筋、ハムストリングス2筋、腓腹筋2筋に電極を貼付して、筋電位を取得した。各筋電位は、それぞれピークダイナミック法によって正規化した。従来手法であるDCARは、大腿四頭筋、ハムストリングス、腓腹筋の3筋群をそれぞれ平均し、各筋群の活動比から同時収縮を算出した。新手法であるNNMFは、7筋の中で類似したタイミングで活動する筋を1つのモジュールとしてグループ化して、いくつのモジュールで7筋すべてを分類できるか評価する方法。モジュールは2つの要素から構成され、1つはモジュールの持続時間、もう1つはモジュールに含まれる各筋活動の大きさを表す。つまり、歩行中の筋活動から同時収縮を構成する筋とその同時収縮の持続時間を評価することができる。DCARとNNMFの算出結果について、それぞれ膝OA群と健常高齢者群間で比較した。

各筋活動をモジュール構造として評価するNNMFが膝OA患者の筋活動パターンを反映

DCARの結果では、膝OAと健常高齢者とでいずれの組み合わせでも明らかな差はなかった。一方で、NNMFの解析では、健常高齢者と比較して膝OAでモジュール数が有意に少なくなった。モジュール数の減少は、1つのモジュールに含まれる筋数の増加、すなわち同時収縮の増加を意味する可能性がある。そこで、モジュールの持続時間と各筋の活動の大きさを詳細に評価した。その結果、モジュール数が少なかった対象者は、モジュールに含まれる筋の数が有意に多く、さらに歩行周期に渡って遷延することがわかった。これは、膝OA患者の筋活動パターンを反映している。

NNMFを用いれば最大筋力の計測は不要、臨床応用に期待

以上のことから、ピークダイナミック法で正規化した筋電図を用いた場合、各筋活動をモジュール構造として評価するNNMFが膝OAの特徴的な同時収縮を反映していることがわかった。同手法は、膝関節に過度な負担をかける最大筋力の計測を必要としない。したがって、膝OAのような有疾患者の筋活動を評価する上で有用であると考えられた。

「膝OA患者に身体的な負荷が少なく同時収縮を評価する手法を確立した。今後はウェアラブルなデバイスを用いて臨床現場でも簡便に評価できる指標としての発展が期待される。また、今回得られた指標を膝OAの発症や進行と関連づけることによって予防理学療法アプローチの開発にもつながる。臨床応用に向けて引き続き検証を続ける」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・埼玉県立大学 プレスリリース