感覚予測と実際の感覚結果の一致・不一致の暴露による行為主体感の変化を調査

畿央大学は2月8日、実験的に感覚予測と結果を一致または不一致させる群を設け、一定の期間それに暴露させることで行為主体感が変化するかを調べた結果、短期間では行為主体感は変化せず、頑健であることを明らかにしたと発表した。この研究は、同大健康科学部理学療法学科4回生の三嶋瑞穂氏、森岡周教授、ニューロリハビリテーション研究センターの林田一輝客員研究員らと、東京大学大学院人工物研究センターの温文特任准教授によるもの。研究成果は、「Behavioral Sciences」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

行為/運動主体感(sense of agency)とは「ある運動・出来事を引き起こしている、生み出しているのは自分自身である」という主観的な制御の感覚・意識を指す。行為主体感は感覚予測と実際の感覚結果が一致すれば起こり、それらが一致しなければ低下あるいは喪失すると考えられている。例えば、神経疾患、統合失調症、自閉症スペクトラム障害では行為主体感の低下や喪失が報告されている。こうしたケースは、行為のたびに予測と結果に不一致が生じ、自らの行為への不快感につながることが示唆される。

脳卒中後の運動障害は残りやすく、行為に対する不快感が頑健(つまり、非適応的)に継続する可能性が考えられる。しかし、一定期間、感覚予測と実際の感覚結果の不一致に暴露されることにより、行為主体感が適応的に変化するか否かは不明だった。また、行為主体感に影響する抑うつ傾向、統合失調症傾向、感覚過敏などの心理状態の個人差がその適応性に影響するかも不明だった。

そこで研究グループ今回、温文特任准教授が開発した実験課題(PCカーソルの自己制御比を実験的に操作することで行為主体感の変化を検出する)を用いて、一定期間、感覚予測と実際の感覚結果の一致(一致群)あるいは不一致(不一致群)の暴露による行為主体感の変化を調べた。

感覚運動水準では、行為主体感が適応的ではなく「頑健」と判明

まず、33人の健康な実験参加者を感覚予測と実際の感覚結果の一致群と不一致群に分けた。MATLABとPsychtoolbox(MathWorks)を使用し、行為主体感を検出する課題を作成した。参加者にはタッチパッドを使用してPC画面上のドットを4秒以内に自由に操作するように指示した。なお、ドットの動きを自分の操作0~100%の中で10%ごとにランダムに反映させた。試行数は1試行4秒間の操作を計110試行(0~100%を10%ごとに各10回)とし、ドットの動きに違和感があっても、自分が動かしていると感じれば「Yes」と答えるよう参加者に指示し、個人の行為主体感の閾値を算出。タッチパッドを使用して画面上のドットを操作した際、そのドットが自分によってコントロールできていると感じているか否かが評価された。不一致群では算出した個人の閾値より10%低い値を100試行、一致群では完全に自分の動きで100試行実施させた。

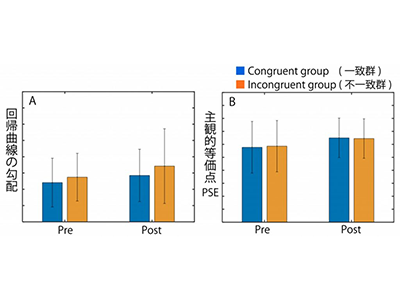

行為主体感の曖昧さの指標である傾きと50%の確率で「Yes」と回答する主観的等価点(Point of Subjective Equality:PSE)をロジスティック回帰曲線で算出。また、参加者の抑うつ傾向、統合失調症傾向、感覚過敏は各種質問紙を用いて調べた。

その結果、行為主体感を表すロジスティック回帰曲線の傾き、PSEに群間差はなかった。つまり、感覚予測と感覚結果の不一致への非適応性が示され、感覚運動課題を用いた感覚運動レベルにおいては、不一致を受け入れることが難しいことが示唆された。

一致群のみ、暴露前後の行為主体感の変化が抑うつ傾向と関連

一方、一致群のみで暴露前後の行為主体感の変化が抑うつ傾向と有意な相関関係を示した。この結果は、抑うつ傾向の場合、感覚予測と結果の一致経験によって行為主体感を向上させる可能性が示唆された。しかし、長期にわたる感覚予測と結果の不一致の暴露の影響は不明だ。今後は、長期間の暴露による思考の変化といった「認知レベルが感覚予測と結果の不一致」の感覚運動レベルにどのように影響するかを調べる必要があるという。

感覚運動水準の課題に認知水準を加え、柔軟に適応できるか調べることが必要

今回の研究における感覚予測と結果の不一致の暴露プロセスは、脳卒中後の片麻痺プロセスを想定しており、学習された不使用の原因に接近する可能性があると予想される。一方、感覚予測と結果が一致する課題は抑うつ傾向を改善させる選択肢となる可能性が示唆された。

「今後は、感覚運動水準の課題に文脈や思考など認知水準の手続きを加え、柔軟に適応できるかどうかを調べる必要がある」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・畿央大学 ニュース&トピックス