ALK融合遺伝子陽性肺がんに対するロルラチニブ、高い治療効果の一方で耐性化が課題

京都府立医科大学は1月27日、日本人の肺がんの約4%を占めるALK融合遺伝子に異常のある肺がんにおける新規ALK阻害薬ロルラチニブに対する初期治療抵抗性因子を解明したと発表した。この研究は、同大大学院医学研究科呼吸器内科学の片山勇輝大学院生、山田忠明准教授、髙山浩一教授、創薬センターの酒井敏行特任教授、がん研究会がん化学療法センター基礎研究部の片山量平部長らの研究グループによるもの。研究成果は、「npj Precision Oncology」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

国内の肺がん患者の約4%ではALK融合タンパク質が作られ、細胞の異常な増殖を引き起こし、がんが発生している。このALKタンパク質を標的とした「がん分子標的薬」のALK阻害薬はALK融合タンパク質に結合し、細胞の増殖を抑える。新規ALK阻害薬のロルラチニブは、第3相臨床試験において未治療のALK融合遺伝子陽性肺がんに対して良好な治療成績を示し、国内において臨床で使用されている。しかし、これらのALK阻害薬でしばらく治療していると効果が弱まる(耐性化)。研究グループを含めた複数の研究グループが、ALK阻害薬の耐性化に関わる原因因子を見つけ出し、新しい治療法を検討してきた。しかし、薬に耐性化したがんが再発した時点では、さまざまな耐性の原因が影響するため、耐性化の克服は極めて困難であることがわかっている。このような現状を打破するため、今回の研究では、ALK阻害薬による治療の開始後にわずかに生き残る細胞の「初期治療抵抗性」を明らかにすることを目的に研究を行った。

ロルラチニブによってHB-EGFが増加し、抵抗性に関わるEGFRシグナルが活性化

ALK融合遺伝子陽性肺がん細胞に新規ALK阻害薬ロルラチニブを投与しても、一部のがん細胞が「初期治療抵抗性」により生き残る。今回の研究では、抵抗性のメカニズムとしてEGFRシグナルの活性化が関与することを明らかにした。加えて、ロルラチニブにさらされたがん細胞では、EGFRと結合し活性化させる物質であるHB-EGFが増加し、EGFRシグナルを活性化させることを明らかにした。さらに、HB-EGFを介したEGFRの活性化には、これらの遺伝子の転写に関わるJNK/c-Junシグナルの活性化が重要な役割を果たすことがわかった。

EGFR阻害薬エルロチニブの併用により強い抗腫瘍効果

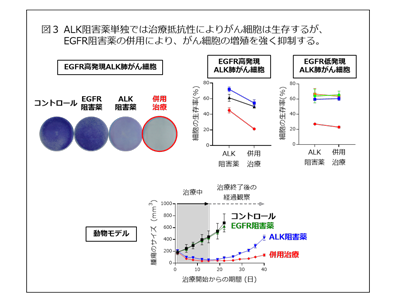

ALK融合遺伝子陽性肺がんのALK阻害薬ロルラチニブの初期治療抵抗性を克服するため、EGFR阻害薬エルロチニブを初期から併用する実験を行ったところ、がん細胞の増殖や生存をより強く抑制することがわかった。さらに、EGFRタンパク質を高発現するALK肺がん細胞ではEGFR阻害薬の併用治療が強く細胞増殖を抑制する一方で、EGFRタンパク質を発現しないALK肺がん細胞ではEGFR阻害薬の併用治療効果は高くないことがわかった。加えて、ALK肺がん細胞を用いた動物モデルの実験においても、ALK阻害薬とEGFR阻害薬の併用治療は強い抗腫瘍効果を示し、腫瘍の増大を有意に抑制した。

また、今回の研究では、ALK融合遺伝子陽性肺がん患者の腫瘍組織や臨床データを使った解析を行い、EGFRタンパク質が高発現していた肺がん患者ではALK阻害薬の治療効果が乏しく、生存期間も短い傾向であることを確認した。

以上の研究結果から、EGFRタンパク質が高発現しているALK融合遺伝子陽性肺がんでは、ALK阻害薬に対して初期治療抵抗性メカニズムとしてEGFRが活性化することで一部の細胞が生き残るが、治療初期からALK阻害薬とEGFR阻害薬を併用することで、これらの抵抗性を克服し、がん細胞の増殖を強く抑制することを明らかにした。

再発までの期間を大幅に伸ばせる有効な治療法を明らかに

今回の研究の成果は、難治性腫瘍の代表である肺がんのうち、ALK融合遺伝子を有する肺がん患者の中で、EGFRタンパク質の発現の強さでALK阻害薬が効きにくいALK肺がんを判断できることを示した。さらに、EGFRタンパク質が高発現しALK阻害薬が効きにくいALK肺がんでは、新規ALK阻害薬ロルラチニブとEGFR阻害薬の併用治療が、がんの「初期治療抵抗性」を克服し、再発までの期間を大幅に伸ばせる有効な治療法であることが明らかになった。「この治療法が実際の患者の治療へと発展すれば、患者の治療成績を向上させると同時に、『肺がんの個別化医療』の推進に大きく貢献することが期待できる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・京都府立医科大学 プレスリリース