組織常在性記憶T細胞とIBDの病態との関わりは未解明だった

大阪大学は1月5日、指定難病クローン病患者の腸管で増加し、病態を悪化させる組織常在性記憶T細胞を同定したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科博士課程の横井健人医師、村上真理助教、竹田潔教授(同大大学院医学系研究科/免疫学フロンティアセンター)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

クローン病と潰瘍性大腸炎は互いによく似た臨床症状を示す一方、それぞれが特徴的な症状や病態を呈す。近年、炎症性腸疾患(IBD)の治療薬の開発が進み、特に抗TNFα抗体製剤をはじめとする分子標的薬の参入により寛解導入率は飛躍的に改善した。しかし、クローン病では腸管の狭窄や瘻孔、潰瘍性大腸炎では炎症性発がんなど、長期的予後に関する多くの課題が残されており、長期予後の改善が新たな治療目標となりつつある。

IBDはTh細胞の過剰な活性化により誘導されるが、炎症慢性化のメカニズムや再発時の免疫応答発動の端緒となる因子については明らかになっていない。組織常在性記憶T細胞は末梢のバリア組織に動員された後、長期間にわたって炎症局所に滞在する細胞だ。そのため炎症の遷延化や慢性化との関連が示唆されるが、IBDの病態との関わりは解明されていなかった。

クローン病患者の腸管では、CD4陽性の組織常在性記憶T細胞が増加

研究グループは今回、クローン病、潰瘍性大腸炎、大腸がんで外科的に切除された腸管検体各群26例の腸管粘膜固有層より免疫細胞を単離し、24種類の細胞表面マーカーに対する抗体を用いたマスサイトメトリーで網羅的にT細胞の解析を行った。大腸がん周囲の正常粘膜部位をコントロールとして使用した。

クローン病腸管ではCD4+CD103+CD161+CCR5+組織常在性記憶T細胞が有意に増加していた一方、潰瘍性大腸炎の腸管ではこのT細胞は減少し、CXCR5陽性の濾胞ヘルパーT細胞が有意に増加していた。

臨床所見との関連でCD4+CD103+CD161+CCR5+組織常在性記憶T細胞の比率と臨床的活動性の指標(IOIBDスコア)には正の相関が認められた。また、CD4+CD103+CD161+CCR5+組織常在性記憶T細胞の割合の高いCD患者群では低いCD患者群に比較して術前血清CRP値が有意に高いことが明らかになった。

クローン病で増加する組織常在性記憶T細胞は炎症性・組織傷害性の性質があると判明

次に、クローン病、潰瘍性大腸炎、コントロール腸管のT細胞のシングルセルRNA-seq解析を行った。決定木分析ではCD4+CD103+CD161+CCR5+組織常在性記憶T細胞の遺伝子発現パターンは他のCD4+T細胞サブセットよりもCD8+T細胞サブセットに類似し、自然免疫様および細胞傷害性のパスウェイを高く発現していた。

さらに、CD4+CD103+CD161+CCR5+組織常在性記憶T細胞の中にクローン病の腸管にきわめて特異的に発現するT細胞集団を見出した。このクローン病腸管に特異的なT細胞集団はNKG6、KLRG1、GZM、GNLYなどの細胞毒性に関連する多くの遺伝子を高発現し、また、IFNG、TBX21、CCR5などのTh1細胞関連遺伝子の発現も有意に上昇していたという。

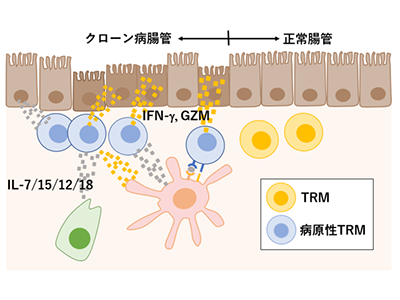

続けて、CD4+CD103+CD161+CCR5+組織常在性記憶T細胞を単離し、IBDの腸粘膜で増加していることが知られるIL-12、IL-18、IL-7、IL-15による刺激やPMA/ionomycin刺激を行ったところ、他のCD4+T細胞サブセットよりも鋭敏に反応し、IFN-γやIL-2などTh1型のサイトカインを有意に高く分泌した。

これらの結果から、クローン病では強い組織傷害性と向炎症性の疾患特異的なCD4陽性組織常在性記憶T細胞が出現していることが明らかになった。さらに、その病原性の主体となる刺激因子、分泌因子および発現マーカーが明らかになった。

発見された組織常在性記憶T細胞のマーカーがIBD治療標的の候補因子となることに期待

今回の研究成果により、クローン病の病因となるT細胞が明らかにされた。同研究で明らかになった組織常在性記憶T細胞のマーカーは、今後IBDの治療標的として重要な候補因子となることが期待される。

「本研究のIBDの病態に関する包括的な解析は、この疾患の根底にある分子メカニズムの解明への道を開くものであると考えられる」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学 免疫学フロンティア研究センター プレスリリース