有害な転帰や死亡率と関連する血中SARS-CoV-2ウイルス量

大阪大学は11月28日、ヒトのアンジオテンシン変換酵素2(hACE2)の配列をもとに設計した8種類のペプチド候補から、新型コロナウイルス(SARS-CoV-2)を特異的に吸着するペプチドを見出し、エンドトキシン吸着カラム(PMXカラム)を改良したSARS-CoV-2を吸着するカラム(SARS-catchカラム)を開発したと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の猪阪善隆教授、医学部附属病院の内山昭則准教授、平田陽彦助教、山田知美特任教授、感染症総合教育研究拠点の小野慎子特任准教授、株式会社ペプチド研究所の吉矢拓博士(兼、大阪大学蛋白質研究所客員教授)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Clinical and Experimental Nephrology」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

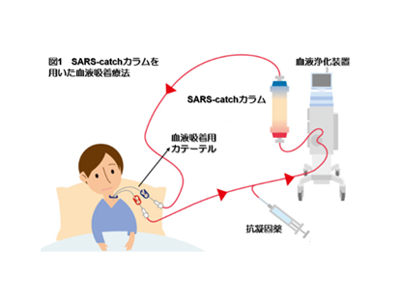

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が世界的に蔓延し、パンデミックを引き起こした。ワクチンや薬剤の開発にもかかわらず、COVID-19患者の中には重症の呼吸器疾患やその他の合併症を発症する人がいる。最近、血中のSARS-CoV-2ウイルス量が高いほど、呼吸器疾患や炎症が重症化することや、血中SARS-CoV-2ウイルス量の値が有害な転帰や死亡率と関連することも明らかとなった。SARS-CoV-2はスパイク糖タンパク質を介して宿主細胞のヒトのhACE2のペプチダーゼドメイン(PD)に結合して、細胞内に侵入する。最近、ポリミキシンB固定化ポリスチレンカラム(エンドトキシン吸着カラム:PMX)を用いた血液吸着療法が、重症のCOVID-19患者に用いられている。今回の研究では、PMXカラムのポリミキシンBの代わりにhACE2のPDのアミノ酸配列をもとに設計した特定のペプチドをPMXカラムに固定化したSARS-CoV-2吸着カラム(SARS-catchカラム)を開発し、SARS-catchカラムを用いた重症COVID-19患者に対する血液吸着療法の臨床試験を実施した。

ウイルス吸着効果の高いペプチドを固定化したカラムで、65%以上のSARS-CoV-2除去を確認

SARS-CoV-2スパイク糖タンパク質が結合する、ヒトのアンジオテンシン変換酵素2(hACE2)の21番目から43番目までの塩基配列を基に候補となるペプチドを設計し、PMXカラムの繊維に候補ペプチドを固定し、スクリーニングを行った。その結果、最もウイルス吸着効果の高い4Nペプチドをカラムに固定することとした。このペプチドをPMXカラムに固定化したSARS-CoV-2吸着カラム(SARS-catchカラム)にSARS-CoV-2ウイルス液を循環させた場合、従来のPMXカラムに比べて65%以上のSARS-CoV-2を除去することが確認された。

重症COVID-19患者7名について、人工呼吸器からの離脱時間、離脱率を改善

今回の研究では、重症COVID-19患者を対象に、SARS-catchカラムを用いた血液吸着療法の安全性と有効性を検討した。人工呼吸器を使用している重症COVID-19患者7名に、SARS-catchカラムを用いたウイルス吸着療法を3日間(6〜8時間/日)実施し、得られたデータを、研究開始以前にCOVID-19により同大医学部附属病院の集中治療室に入院した患者のコホートデータと比較した。人工呼吸器からの離脱時間の中央値は5.0日であり、コホート研究の14.0日と比較して、人工呼吸器装着から離脱までの時間がより早いことが確認できた。7日目の人工呼吸器からの離脱率は、42.9%であり、コホート研究の15.2%と比較して、離脱率が高いことが確認できた。血中SARS-CoV-2陰性患者の割合は4日目(42.9% vs コホート研究12.1%、p=0.088)から7日目(71.4% vs 33.3%、p=0.094)、14日目(100% vs 66.7%、p=0.16)にかけて増加したが、サンプル数が少ないため、有意な結果は得られなかった。

血中SARS-CoV-2ウイルス量の高値は、より重症の呼吸器疾患や炎症と関連しているが、血中のSARS-CoV-2ウイルスを減らすと呼吸機能が改善するかは明らかではなかった。今回、ウイルス吸着療法を適切な時期に行うことで、重症COVID-19患者の血中SARS-CoV-2を除去し、呼吸機能を改善する可能性が示された。「この知見をさらに評価するためには、今後、大規模な研究を実施する必要がある」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・大阪大学蛋白質研究所 研究成果