手術や化学療法でなく、監視療法が第一選択となる症例も

名古屋大学は11月18日、2000年以降に同大医学部附属病院で治療を行った腹腔外発生デスモイド型線維腫症のうち168病変に対し、すぐには治療を開始しない active surveillance(監視療法、積極的経過観察)の治療成績を明らかにし、治療介入に至った危険因子を報告した。この研究は、同大医学部附属病院希少がんセンターの酒井智久病院助教、リハビリテーション科の西田佳弘病院教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Cancer Medicine」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

デスモイド型線維腫症(DF)は、(筋)線維芽細胞性様細胞の増殖性軟部腫瘍であり、WHO分類では両悪性中間型腫瘍に分類されている。DFは局所侵襲性が強く、高い術後再発率が報告されるが、悪性腫瘍のような遠隔転移は起こさない。さらに、一部の症例では経過観察のみで縮小すると報告されている。手術以外の治療法として、化学療法を含む全身治療が報告されているが、有害事象によるADL/QOLの障害が問題とされている。このことから痛みや機能障害が軽度であるDF に対してはactive surveillance(監視療法)が治療の第一選択として用いられるようになっている。

監視療法の治療成績は、欧米から複数報告されているがアジア諸国ではまだ報告されておらず、さらに積極的治療介入へ至る危険因子を報告したものはほとんどなかった。そこで研究グループは、同院のDFに対する監視療法の治療成績を明らかにし、積極的治療介入へ至る危険因子を同定し、さらに、積極的治療介入の治療法および治療成績についても調査した。

同大病院で診察したDF患者の168病変を対象に評価

2000年以降に同院で診療を行った腹腔外発生DFのうち監視療法の経過を評価し得た168病変を対象とした。診断時平均年齢は34.8歳(1~88歳)、平均最大腫瘍径は74.7mm(13.2-255.8mm)だった。監視療法での最終診察時または治療介入時のRECISTによる画像評価は157例で可能であり、CR6例、PR18例、SD61例、PD72例だった。168例中94例(56%)は監視療法継続可能であり、うち20例は画像評価がPDでも監視療法継続可能だった。

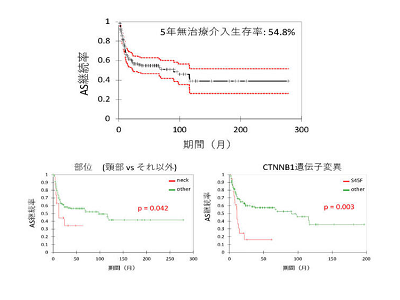

5年間の無治療介入生存率は54.8%

74例は積極的治療介入を要しており、介入までの平均期間は15.3か月、治療の内訳はメトトレキサートとビンブラスチンによる低用量化学療法46例、手術24例、パゾパニブ3例、メトトレキサート内服1例であった。また、腹壁発生DFに対する治療介入は22例中14例が手術であり、他の部位と比べ有意に手術が多い結果となった(p=0.05)。治療介入の結果は65例で追跡可能であり、75%にあたる49例で2nd line以降の治療介入を必要としていなかった。また、5年間の無治療介入生存率は54.8%だった。

CTNNB1遺伝子S45F変異例、頸部発生例は積極的治療介入と関連

頸部発生例(p=0.042)とCTNNB1 S45F変異例(p=0.003)は積極的治療介入と有意に関連し、特にCTNNB1 S45F変異例は多変量解析においても積極的治療介入と有意に関連していたことがわかった(ハザード比1.96、p=0.048)。一方、年齢、性別、再発例、腫瘍径、投薬の有無は積極的治療介入と有意な関連を示さなかった。

研究成果の発信により監視療法の重要性を訴求

今回の研究により、DFにおいて、手術成績不良と報告される若年例や再発例、四肢発生に対しても監視療法は有用な治療アプローチであることが示唆された。しかし現状は、DFに対して治療の第1選択肢として監視療法を考慮せず、手術を実施している施設、科が少なくないという。

「監視療法の治療成績を発信し、適切な治療法を浸透させる必要がある。また、アジア諸国でも手術治療が第1選択となっている現状があることから、EAMOG(アジア骨軟部腫瘍共同研究グループ)を通じて監視療法の重要性を発信する必要もある。今後、多施設共同研究、前向き登録研究により監視療法の治療成績を、患者立脚型アウトカムを用いて評価することで、積極的治療介入の時期を含めて監視療法の意義が明確になると考える」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・名古屋大学 研究成果発信サイト