家族性腫瘍以外の「遺伝的がんリスク体質」、PRS解析で影響を評価

国立がん研究センターは11月11日、遺伝的がんリスク体質を持つ者は、がんになりやすいだけでなく、若い年齢でがんを発症する傾向にあり、がんの特徴である体細胞異常の蓄積が少ないことがわかったと発表した。この研究は、大阪大学大学院医学系研究科博士課程の難波真一氏(遺伝統計学)、岡田随象教授(遺伝統計学/理化学研究所生命医科学研究センターシステム遺伝学チームチームリーダー/東京大学大学院医学系研究科遺伝情報学教授)、国立がん研究センター研究所の斎藤優樹特任研究員(分子腫瘍学分野/慶應義塾大学医学部内科学教室(消化器)助教)、片岡圭亮分野長(分子腫瘍学分野/慶應義塾大学医学部内科学教室(血液)教授)らの研究グループによるもの。研究成果は、「Cancer Research」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

がんの発症には、加齢・喫煙・放射線暴露などさまざまな「環境因子」が関与することが知られているが、各個人の「遺伝因子」も重要であることが知られている。従来、がんの遺伝因子の研究は、家族性腫瘍の原因となる「まれな病因性バリアント」に着目されてきた。例えば、代表的な「まれな病因性バリアント」であるBRCA1/2遺伝子バリアントは遺伝性乳がん・卵巣がん症候群と呼ばれる家族性腫瘍をきたすことが知られている。このように、「まれな病因性バリアント」を有する者は、高確率にがんを発症するが、これらの「まれな病因性バリアント」を有するのは一部の者に限られる(BRCA1/2遺伝子バリアントの場合は400~500人に1人)。

近年、ゲノムワイド関連解析によって、多くの者が持つバリアントのうち数百~数千個ががんへのかかりやすさに影響を与えることがわかってきた。これらのバリアントは「まれな病因性バリアント」とは異なり、個々のバリアントががん発症に与えるリスクは小さいが、多くの人々(人口の数%から数十%)がこれらのバリアントを有していることが知られている。さらに、これらのバリアントは個々のリスクは低いものの、数百~数千個あるため、ゲノム全体でまとめて考えた場合のがん発症リスクは大きいことが知られている。そのため、これらのバリアントをまとめて評価することにより、いわゆる家族性腫瘍以外の「がんになりやすい遺伝的な体質」(遺伝的がんリスク体質)を評価できると考えられる。

ゲノム全体でこれらのバリアントをまとめて評価し、「遺伝的がんリスク体質」を反映する指標としてポリジェニック・リスク・スコア(PRS)が知られている。このPRSを計算して遺伝的がんリスク体質の者を発見することで、がんの早期発見につなげることができると期待されている。しかし、PRSに反映される遺伝的がんリスク体質が体細胞異常や診断時年齢といったがんの特性にどのように影響を与えるかはわかっておらず、PRSを医療現場で活用する障害になっていた。これまでは、特定の種類のがんや特定のドライバー変異だけに注目した研究がわずかに存在するだけであり、遺伝的がんリスクがさまざまながんの特性に与える影響を網羅的に評価する必要があった。

2,924人について7種類のがんの高精度PRSで網羅的に評価

今回、研究グループでは、さまざまな種類のがんに対して複数の計算手法を用いてPRSを構築。そして、大規模ゲノムデータ(33万5,048人)を用いてPRSがどれだけ精度良くがんの発症を予測できるかを評価することで、遺伝的がんリスクを強く反映する高精度なPRSを選定した。高精度なPRSは7種類のがん(乳がん、子宮体がん、前立腺がん、膠芽腫、卵巣がん、大腸直腸がん、食道がん)に対して選定され、詳細ながんの情報が存在するゲノムデータ(2,924人)についてPRSの値を計算することで、遺伝的がんリスクががんの特性に与える影響を網羅的に評価した。

PRS「高」ほど、がん発症年齢が若い・体細胞変異の蓄積が少ない

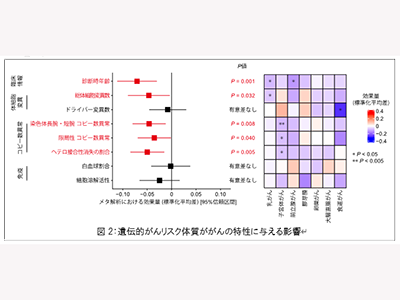

研究の結果、どの種類のがんであってもPRSが高いほどがんの発症年齢が若いことが判明。この結果は、遺伝的がんリスク体質の人は若い年齢でがんになりやすいことを示している。また、PRSが高いほど体細胞変異の蓄積(総体細胞変異数)が少ないことがわかった。年齢とともに体細胞変異の蓄積が増えることが知られており、若い年齢からがんになりやすいことと矛盾しない結果だ。

PRSが高いほどコピー数異常の数や程度も小さいことがわかった。この傾向は、メカニズムが異なる3種類のコピー数異常の指標(染色体長腕・短腕におよぶコピー数異常、限局性のコピー数異常、ヘテロ接合性消失が起きたゲノム領域の割合)で共通して見られた。がんが形成される過程の後期はゲノムが不安定になりコピー数異常が増加することが知られており、この結果は遺伝的がんリスク体質の者は体細胞変異やコピー数異常の蓄積が多くなる前にがんを発症していることを示唆している。

一方で、ドライバー変異の数や個々のドライバー変異の有無については、PRSとの有意な関連は見られなかった。これらの結果は、遺伝的がんリスク体質であるからといって、必ずしもがんの発症に必要なドライバー変異が少なくなるわけではないことを示唆している。

PRSが診断時年齢や体細胞異常(体細胞変異、コピー数異常)といったがんの特性に与える影響は、どの種類のがんでも同程度の強さだった。遺伝的がんリスク体質に関連するバリアントは、がんの種類ごとに異なるが、遺伝的がんリスク体質の特性はがんの種類によらず共通であると考えられる。

遺伝的がんリスク体質を持つ者のがん予防や個別化医療実現に期待

同研究成果によって、遺伝的がんリスク体質を持つ者のがんの特性が初めて解明された。遺伝的がんリスク体質に対する理解をさらに深めることで、遺伝的がんリスク体質を持つ者のがん予防や個別化医療の実現に貢献すると考えられる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国立がん研究センター プレスリリース