レセプトデータ等を用い、DPP-4阻害薬6万人強と他の経口糖尿病薬8万人強を比較

岐阜大学は10月26日、国内の医療ビッグデータを用いて、DPP-4阻害薬の使用が他の経口糖尿病薬と比較して、膵がんの発症リスクを上昇させないことを明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科教授・関西電力医学研究所副所長の矢部大介らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Diabetes Investigation」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

糖尿病の大半を占める2型糖尿病では、インスリン分泌障害もしくはインスリン作用障害により、血糖値が慢性的に高くなる。欧米白人の2型糖尿病では、肥満によるインスリン作用障害が主な特徴である一方、日本人を含む東アジア人の2型糖尿病では、インスリン分泌障害を主な特徴として、あまり太っていないのに2型糖尿病を発症する。このような2型糖尿病における人種差から、日本や東アジアの国々ではインスリン分泌障害を改善する治療薬が多く使われてきた。インスリン分泌を促進する治療薬として、従来、スルフォニル尿素薬(SU薬)やグリニド薬が頻用されていたが、2009年に低血糖リスクの低いDPP-4阻害薬が使用可能になった。それ以降、日本で糖尿病治療薬を使用する人の6割以上にDPP-4阻害薬が使用されている。

DPP-4阻害薬の安全性や有効性については、臨床開発治験や市販後調査等により十分な安全性、有効性が確認されてきた。一方で、実験動物を用いた一部の研究結果から、DPP-4阻害薬による膵がんの発症リスク上昇を危惧する声があった。膵がんは、複数の遺伝子変異が重なり多段階的に発生するため、最初の遺伝子変異から10年以上かかり進行がんとなるとも言われている。このため、特定の治療薬の膵がんに対する安全性を証明するには、多数の症例を長期に観察する必要がある。従って、DPP-4阻害薬について行われてきた臨床開発治験や市販後調査等をもとに膵がんの発症リスクを十分に議論することができなかった。

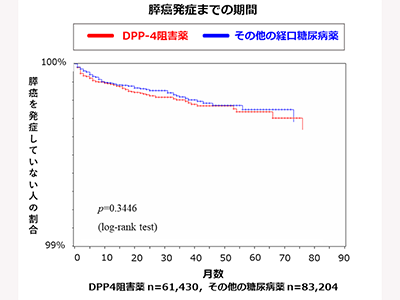

このような背景から、今回の研究では、国内の医療ビッグデータ(健康保険組合に所属する加入者が医療機関を受診した際に発行される全レセプト、健康診断結果)を用いて、DPP-4阻害薬と他の経口糖尿病薬を比較して、膵がんの発症リスクを検討した。今回の検討では、日本の2009年12月~2019年6月の期間において、DPP-4阻害薬を新たに開始した6万1,430人とDPP-4阻害薬以外の経口糖尿病薬を開始した8万3,204人を比較した。

膵がん発症頻度や膵がん発症までの期間、有意な差を認めず

研究の結果、DPP-4阻害薬と他の経口糖尿病治療薬の比較において、膵がんの発症頻度や膵がんを発症するまでの期間について、有意な差を認めなかった。膵がんのリスクとなる加齢や性別、膵疾患(膵管内乳糖粘液性腫瘍や慢性膵炎、膵嚢胞)、アルコール多飲を考慮しても、DPP-4阻害薬の使用による膵がんの発症リスク上昇は認めなかったという。

以上の結果より、日本の日常臨床で集積された医療ビッグデータからは、DPP-4阻害薬の使用が膵がんの発症リスクを上昇させるということはなかった。

今回の研究手法、他疾患の治療薬安全性の評価にも

今回の研究では、リアルワールドエビデンス研究として日常診療から得られる医療ビッグデータを活用して、DPP-4阻害薬の使用により膵がんの発症リスクが上昇しないことが明らかになった。このような研究手法は、DPP-4阻害薬以外の糖尿病治療薬はもちろん、他疾患の治療薬の安全性を評価することにも有効と考えられるという。「今回の研究では、レセプトや健診データをもとに解析を行ったが、近年注目される個人の健康・医療・介護に関するデータを一元的に保存するPHR(Personal Health Record)が普及すれば、医療機関での採血検査や画像検査のデータはもちろん、自宅での血圧や血糖、体重などのデータ、食事や運動のデータも含め、AI等を用いたデータ駆動型研究を行うことで治療薬の安全性や有効性の確認のみならず、有効かつ安全に治療薬を用いる方法を明らかにすることも可能になると考えている」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・岐阜大学 プレスリリース