基礎疾患のある小児や成人に対する安全性データは限定的

国立成育医療研究センターは10月12日、12~25歳の基礎疾患のある患者を対象に、新型コロナウイルスワクチン接種後にどのような症状の「副反応疑い」がどのくらいの頻度であらわれるのか、また新型コロナウイルスに対する抗体を獲得できているかどうかについての研究を行い、その結果を発表した。この研究は、同センター感染症科の庄司健介医長らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Infection and Chemotherapy」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

新型コロナウイルスに対するワクチン接種は、その感染や発症、重症化を防ぐ効果があることが知られている。小児においてもその有効性、安全性のデータが蓄積されたことで、日本では現在5歳以上を対象に接種が行われている。しかし、基礎疾患のある小児や成人に対する情報は限られており、より高い精度でワクチンの有効性と安全性を検証するためにも、基礎疾患のある患者を対象とした研究が求められていた。

免疫抑制状態の患者を含む429人を対象に、接種後の副反応疑いや抗体価を調査

研究は、2021年7月~2021年10月までの間に、同センターで新型コロナウイルスワクチン(製品名:コミナティ筋注)を2回接種した12~25歳の患者429人を対象に実施。接種後1週間以内の「副反応疑い」症状について、紙媒体もしくは、ウェブを用いたアンケート調査を行い、接種後1か月以内の入院を要する副反応については対象患者の電子カルテを用いた調査を行った。

今回の研究では、ワクチン接種後に発生した事象で、ワクチン接種と関連があったかどうか明確でない症状(発熱の持続、顔面の紅潮・痛み・陰部の痛み、血便の増加、など)も含まれるため、「副反応疑い」と表現する。

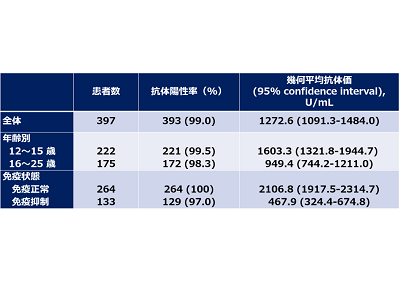

また、抗体価については、SARS-CoV-2のSタンパク質のレセプター結合領域に対する抗体(Elecsys(R) Anti-SARS-CoV-2 S, Roche)を、2回目接種後2週間~4か月の間に測定。検査におけるカットオフ値(陽性・陰性を分ける基準となる値)は0.8U/mL。年齢(12~25歳 vs 16~25歳)や免疫不全の有無などで比較検討を実施した。

対象者の基礎疾患は、遺伝/染色体疾患/先天奇形が67人(15.6%)と最多で、内分泌/代謝疾患(55人、12.8%)、神経疾患(47人、11.0%)と続いた。基礎疾患が複数ある場合は、主たる基礎疾患を研究者が1つ選択した。免疫抑制剤内服中など、免疫抑制状態にあると考えられた患者は138人(32.2%)だった。

発熱の頻度、免疫機能が正常な患者の方が高い

ワクチン2回接種後1週間以内の38℃以上の発熱は、12~15歳で35.7%、16~25歳で28.0%と、低年齢の患者において頻度が高いことがわかった。同様に、免疫機能が正常な患者で36.2%、免疫抑制状態にある患者で24.1%と、免疫機能が正常な患者の方が発熱の頻度が高いこともわかった。副反応疑いで入院を要した患者は、1回目接種後は0人(0%)、2回目接種後は12~15歳で1人(0.4%)、16~25歳で2人(1.1%)だった。いずれの患者も回復し退院している。

幾何平均抗体価、12~15歳>16~25歳、免疫正常者>免疫抑制者

ワクチン2回目接種後の抗体について、全体の99%の患者が陽性だったことがわかった。幾何平均抗体価は、12~15歳が1603.3 U/mL、16~25歳が949.4 U/mLと若年層の方が高く、また、免疫機能が正常な患者は2106.8 U/mL、免疫抑制状態の患者は467.9 U/mLと、免疫正常な患者の方が高い結果だった。

研究成果は、基礎疾患のある患者にとって重要な基礎データ

今回の研究により基礎疾患のある患者でも、ワクチン接種後の抗体陽性率は極めて高いことがわかった。新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応の頻度や程度、抗体価上昇についての情報が得られたことは、今後の小児新型コロナウイルス感染症の予防を考えていく上で、特に基礎疾患のある患者にとっての重要な基礎データとなると考えられる。「基礎疾患のある小児への新型コロナウイルスワクチンの接種については、本人の健康状況をよく把握している主治医と養育者との間で、接種後の体調管理等を事前に相談することが望ましい」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・国立成育医療研究センター プレスリリース