予後不良の卵巣がん腹腔内播種、がん細胞は免疫細胞の攻撃から逃れて転移

藤田医科大学は9月14日、卵巣がんマウスモデルを用いて、卵巣がんが腹腔内免疫を抑制状態に誘導することにより、腹腔内播種を促進する仕組みを明らかにしたと発表した。この研究は、同大がん医療研究センター遺伝子制御研究部門の佐谷秀行特命教授、杉原英志准教授、兵庫県立がんセンター研究部の須藤保研究部長、植野さやか研究部医長らの研究グループによるもの。研究成果は、「Communications Biology」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

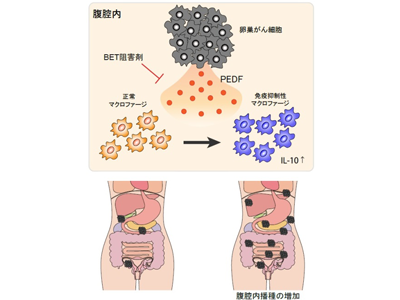

卵巣がんは女性悪性腫瘍の中でも予後不良のがんの一つであり、早期から腹腔内播種を来す。腹腔内播種は卵巣がんの腹膜や腹腔内組織への転移であり、卵巣がんの手術を困難にし、さらに再発の原因になると考えられている。がん細胞は通常、免疫システムにより攻撃され排除されるが、高悪性度のがんでは逆に免疫を抑制し、免疫細胞の攻撃から逃れていると考えられている。特にがん細胞が転移する時には、がん細胞と免疫細胞が接する機会が多くなるため、免疫システムを抑制する仕組みが必要となる。研究グループは、卵巣がんが腹腔内で免疫を抑制する仕組みを明らかにすることを目的とした。

色素上皮由来因子PEDFの発現量が予後不良と関連

まず、腹腔内播種を繰り返して作成した高転移マウス卵巣がん細胞を用いて、卵巣がん細胞が分泌するタンパク質として、色素上皮由来因子(PEDF:Pigment epithelium-derived factor)を同定した。PEDFは腹腔内でインターロイキン10(IL-10)を産生する免疫抑制性マクロファージを誘導することで、腹腔内に播種した卵巣がん細胞が免疫細胞からの攻撃を回避し、生存する手助けをしていることがわかった。ヒトがんゲノムデータベース(TCGA:The Cancer Genome Atlas)を用いた解析でも、卵巣がんではPEDFとIL-10の発現量の間に強い相関があり、PEDFの発現量が多い方が予後不良であることがわかった。

PEDFの発現を制御する分子を同定、阻害剤がマウス卵巣がんの生存を抑制

さらに、バイオバンクに保管されている卵巣がん患者検体を用いた解析で、腹水中および血清中にもPEDFが分泌されていること、および血清PEDFが高い患者では2年以内の再発率が高いことも明らかにした。つまりPEDFが卵巣がんの予後を予測するバイオマーカーとしても有用性が高いことがわかった。また、PEDFの発現を制御する分子として、ブロモドメインおよびエクストラターミナル(BET)タンパク質の一つであるBRD4分子を同定した。BRD4分子は卵巣がんで高頻度に異常が見られることが既に知られている。最後に、BET阻害剤がマウスの生体内で卵巣がん細胞の生存を抑制することも明らかにした。

「今後、PEDFやその上流分子BRD4を治療標的とすることで卵巣がんの腹膜播種の予防や新たな治療法の開発へとつなげていきたいと考えている」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・藤田医科大学 プレスリリース