BMIの変化が腰痛リスクに及ぼす影響、握力との関連は?

山形大学は9月9日、4年間のBody Mass Index(BMI)の増減が6年後の腰痛リスクに影響を及ぼすかどうかを、仮想データと実際のデータを比較して検証し、その結果を発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科医療政策学講座の池田登顕講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「The Journal of Gerontology」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

腰痛は世界的にみて、要介護状態を発生させ健康寿命の短縮に大きく影響している症状の一つとして知られている。特に50歳以降、腰痛の有症率は増えるため、高齢社会における大きな問題の一つとなっている。体重の増加は腰痛の危険要因として、減少は腰痛の緩和要因として効果があると考えられている。しかし、これまでに肥満状態の変化が高齢者において腰痛リスクに及ぼす影響については詳しくわかっていない。また、握力の強弱が肥満状態の変化の腰痛リスクに影響があるかについてもわかっていない。一般的に肥満は死亡などの健康リスクを高めることが知られているが、全身の筋力の目安指標として用いられている握力の強い人ほど、肥満な高齢者であっても死亡リスクが低いことが報告されていた。

そこで研究グループは、肥満状態の変化が腰痛リスクに及ぼす影響を調べるとともに、握力の強弱が肥満状態の変化の腰痛リスクへの影響に違いがあるのかについても検証した。

英国の約7,000人の実際のデータと、任意の範囲でBMIを増減された仮想データを比較

研究では6年間追跡調査をした英国の大規模データ計6,868人を対象とした。腰痛の有無は、ベースライン調査時点、4年後と6年後の調査データを用いており、10段階における痛みの程度(10が痛みの程度が一番強い)が「5」以上あると回答した者を「腰痛あり」と定義した。肥満の程度を表す指標としてBMIを用いた。BMIは体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)で計算することができ、18.5未満で低体重、18.5以上25.0未満で標準、25.0以上30.0未満で体重過多、30.0以上で肥満と分類されている。

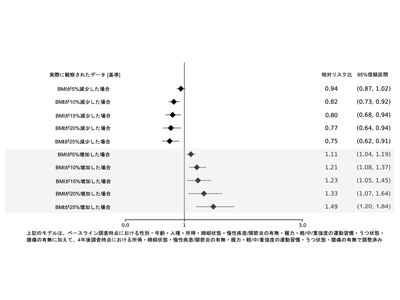

「反実仮想モデル」という手法を用いて、4年間のBMIを任意の範囲で仮想的に増減させ、その結果6年後の腰痛リスクがどうなるのかという仮想データと実際のデータを比較した。検証した仮想的なBMIの増減は5/10/15/20/25%の計10通りとし、BMIの4年間の変化が6年後の腰痛リスクにどのような影響があるのかを調べた。なお、BMI増加はBMIが18.5以上の者のみ、減少はBMIが25.0以上の者のみ増減するようにした。

解析は対象者全員のデータを用いたものに加えて、ベースライン時の握力のデータを用いて、英国の握力データの50パーセンタイルをカットオフ値とした握力の弱い群と強い群に分けた層別解析も行った。解析では、ベースライン調査時点における性別・人種・最終学歴・年齢・所得・婚姻状態・慢性疾患の有無・関節炎の有無・握力・軽/中/重強度の運動習慣・うつ状態・腰痛の有無に加えて、4年後調査時点における所得・婚姻状態・慢性疾患の有無・関節炎の有無・握力・軽/中/重強度の運動習慣・うつ状態・腰痛の有無を調整した。

BMIが4年間で5%増加すると、6年後の腰痛リスクが約11%高まる

分析の結果、BMIが4年間で5%ずつ増加すると、腰痛の発症リスクが11%高くなることがわかった。その影響は握力が弱い人に著明で、握力の弱い集団においてはBMIが4年間で5%ずつ増加すると、腰痛の発症リスクが17%高い結果だった。しかし、握力の強い集団においては有意な差は見られなかった。一方、BMIが4年間で10%ずつ減少すると、腰痛の発症リスクが18%低くなることがわかった。対象者全体でみると、BMIの減少割合が大きくなっても腰痛リスクは大きく減少しなかった。

BMI25以上の人は、腰痛リスク減のためBMIを10%減らすことが目標になることを示唆

今回の研究で、BMIの増加が腰痛のリスクを高めること、さらにその影響は、握力が弱い集団において著明であることがわかった。握力は全身の筋力の目安指標に用いられており、握力が強いほど全身の筋力が高いとされている。つまり、握力が弱い集団で、特に肥満予防および対策が重要であると考えられる。

また、BMIの減少は腰痛リスクを下げることもわかった。対象者全体でみると、BMIの減少割合が大きくなっても腰痛リスクは大きく減少しなかった。「このことから、BMI25.0以上の体重過多および肥満者に対しては、10%のBMI減少が腰痛リスク減少のための目安とされることが示唆される結果となった」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・山形大学 プレスリリース