不明だったDSWPDに対するラメルテオンの効果を「超少量・夕刻投与」で検討

東京医科大学は8月8日、朝起きられない病として知られる「睡眠覚醒相後退障害(DSWPD)(睡眠相後退症候群:DSPS)」の加療に、超少量ラメルテオンの夕刻投与が有用である可能性があると発表した。この研究は、同大精神医学分野の志村哲祥兼任講師らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Clinical Sleep Medicine」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

睡眠覚醒相後退障害は概日リズム睡眠覚醒障害(CRSWD)の一つ。体内時計の位相が社会通念上望ましい時刻と乖離することにより、「夜の早い時間に眠ることができず、朝起きることが困難で、起きたとしても朝に強い心身の不良を来す」ことを特徴とする。思春期に発症することが多く、頻回の朝の遅刻/欠席を余儀なくされることにより、退学や進学断念、離職や解雇に追い込まれることがしばしばあり、社会的に大きなハンディキャップとなり得る医学的にも重要性が高い睡眠障害だ。

治療の第1選択は睡眠衛生指導であり、特に光環境を中心に指導/調整が行われるが、効果が乏しいことも少なくない。薬物療法としては、世界的にメラトニンの投与が多く行われているが、日本では市販されておらず、処方薬も小児の神経発達症を除き、承認されていない。また、メラトニンは多くの国でサプリメントとして販売されているが、品質が保証されておらず、ばらつきなどがあるという問題が存在する。一方で、日本を含むいくつかの国では、ラメルテオン錠(製品名:ロゼレム(R)錠)というメラトニン受容体(MT1/2)作動薬が不眠症に対する医薬品として承認されている。ラメルテオンもDSWPDの加療に有用である可能性があるものの、臨床試験は存在せず、ごく少数例の症例報告が存在するに留まっている。さらに、既存の研究や薬理学的プロファイルは「通常用量での投与はDSWPDを改善できない恐れがある」ことを示唆しているが、その理論的考察は十分ではない。

そこで研究グループは今回、寿鶴会菅野病院の協力のもと、DSWPDに対してごく少量のラメルテオンを夕刻に処方した例をまとめ、効果の有無について検討するとともに「なぜ、超少量のラメルテオン夕刻投与が効果的であると考えられるのか」についての薬理学的レビューと検討を行った。

60.9%で「著効」し学校や職場への遅刻が消失、26.1%で部分奏効

研究では、睡眠日誌と諸症状からDSWPDと診断された初診患者30人のうち、睡眠衛生指導を行ったものの症状がほとんど改善せず、かつ、再診に来院した23人について報告を行った。年齢は14~46歳(平均23.5歳、男性15人:女性8人)で、全例に夜間の不眠症状と朝早い時間の覚醒困難が認められた。また、18人(78.3%)は、過去に通常用量のラメルテオン(8mg)を処方された経験があったが、いずれも効果不十分あるいは眠気の持ち越しや倦怠感等の問題により、初診時には服用していなかった。

初診時の平均睡眠スケジュールは、平日が3:21~11:03、休日が3:45~12:30だった。体内時計/クロノタイプの指標として知られるMSFsc(生理的な睡眠時間帯の中間時刻)は7:41だった。初診時は平均18:10(中央値18:00)に、平均0.653mg(中央値1/14錠)のラメルテオン投与が行われ、いくつかの症例では投与直後の眠気/倦怠感のため、さらに減量が行われ、最終的に平均投与量は0.571mg(1/7~1/50錠)となった。

その結果、平均約40日後の時点で、平均睡眠スケジュールは平日が0:17~8:43、休日が0:30~9:27、MSFscは4:46と、約3時間の大幅な前進が見られた(対応のあるt検定:p<.001)。

また、治療前には全ての症例で朝の覚醒困難があり、学校や職場への遅刻/欠席が生じていたが、治療後、60.9%の症例は、学校や職場への遅刻が消失し、「著効」と判断された。残りの26.1%の症例は、部分奏効と判断され、13.0%の症例では明らかな改善が見られず「無効」と判断された。

睡眠酩酊や起床時の頭痛・嘔気なども改善

治療前には69.6%の症例で、睡眠酩酊(朝起きたときあるいは起こされた時にその記憶が欠損したり、混乱したり、人格が変容して粗暴的になったりする)を認めたが、87.5%の症例でこれが消失した。他に、治療前に見られた起床時の頭痛、嘔気なども、治療後は改善が見られた。治療の副作用として、服用直後の眠気・倦怠感が21.7%の症例に認められたが、数日内、もしくは再診時の投与量減量で消失した。

服用タイミングは、体内時計を前進させられる夕方の具体的な時刻を指定することが重要

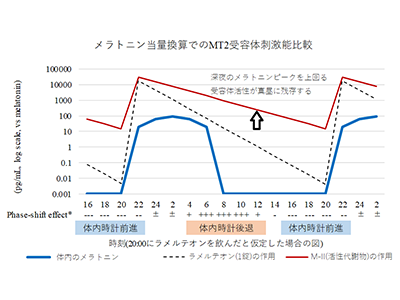

メラトニンは脳の松果体から分泌される「今が夜であること」を体が認識する働きを持つホルモンであり、日没後かつ十分に暗い時点から分泌が開始され、真夜中に分泌のピークを迎え、朝明るくなるとともに分泌が終了する性質がある。ピーク濃度は年齢と昼間に浴びた光の量によって異なってくるが、小児期の100pg/mLがおおむねピークだ。

一方、メラトニンは体の中に「いつ」入ってくるかによって、体内時計に対して与える作用が異なる。夕方に投与したメラトニンは、あたかも「日没・夜が早く訪れた」かのような状態を体に伝えることとなり、体内時計の位相を早める(朝型化の方向に働く)。一方で、朝にメラトニンを投与すると、あたかも「まだ朝・昼が来ていない」かのような状態を体に伝えることとなり、体内時計の位相を遅らせる(夜型化の方向に動く)。

ラメルテオンは、体内時計を調整するメラトニン受容体(MT2)に対してメラトニンの16.9倍の作用をもたらすほか、ラメルテオンが体内で代謝されて生じるM-IIという物質もメラトニンの2/3程度の作用をもたらす(IC50)。問題は、体内で自然に分泌されるメラトニン自体は血液内に上記のとおり、どれだけ多くても夜間ピークで100pg/mL(0.1ng/mL)という程度でしか存在しないのに対し、ラメルテオンを1錠(8mg)投与すると、M-IIは54ng/mL(54,000pg/mL)と、生理的なピーク濃度の500倍程度以上の血中濃度を示す。さらにはM-IIは半減期(体から半分抜けていく時間)が2時間程度であるため、仮に就寝前の0時に服用した場合、12時間経過したあとも1/64が体内に残存していることになる(2^6=64)。これは、真昼の12時であってもメラトニンの夜間ピーク濃度の10倍程度以上の血中物質濃度、そして約6倍以上の受容体活性が残存することになる。

夜にラメルテオンを1錠(8mg)投与すると、翌朝~昼の体内時計が遅れてしまう(夜型化する)時刻にまで成分が体内に高濃度に残存してしまうことで、体内時計を前進させる作用を打ち消してしまい、効果がなくなってしまう可能性がある。つまり、昼になっても「まだ夜である」と体に伝えることになりかねない。一方で、適切に減量投与を行えば、翌朝への持ち越しを減少させられるため、体内時計を早め、DSWPDの症状改善につなげられるというメカニズムが考えられた。

DSWPD患者の不眠症状に対し、ラメルテオンを「就寝前」として処方してしまうと、それが何時になるか予測できず、時間がばらつくことは生体リズムを逆に不安定化させる恐れがある。さらには、DSWPD患者は早朝に就寝することもまれではないため、体内時計を最も後退させてしまう時間にラメルテオンを服用してしまうことも考えられる。このため、服用タイミングの指定は「就寝前」ではなく、体内時計を前進させることができる、夕方の具体的時刻を指定することが、DSWPDの治療において睡眠覚醒リズムを前進させる上で重要である可能性が考えられた。

今後はランダム化比較試験などによる効果検証が必要

ただし、今回の研究は症例報告であるため、ランダム化や対照試験等は実施されておらず、この投与方法による真の効果や有意性は不明だ。今後、ランダム化比較試験(RCT)などの実施が望まれる。また、日本におけるラメルテオンの承認された用法用量は、不眠症に対し「1回8mg就寝前」であり、同報告での用法「1回0.16~1.1mg程度を夕刻に」は、厳密には適応外となる可能性がある。研究グループは今回の発表について「現時点では、適応外使用や、この投与方法を推奨するものではない」としている。

▼関連リンク

・東京医科大学 プレスリリース