免疫チェックポイント阻害剤、治療前に有効性を判断する手法が望まれる

近畿大学は7月22日、約1万症例の固形がんのDNAデータから遺伝子変異の特徴を解析し、あらゆる固形がんを8種に分類する新たなプログラム「GS-PRACTICE」を開発したと発表した。免疫チェックポイント阻害剤による治療を受けた固形がん患者のデータを解析し、この分類によって、免疫チェックポイント阻害剤の有効性を予測できることを証明したという。この研究は、同大医学部産科婦人科学教室の松村謙臣主任教授、京都大学大学院医学研究科婦人科学産科学教室の高松士朗特定助教らの研究グループによるもの。研究成果は「Journal for ImmunoTherapy of Cancer」誌にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

がんは遺伝子変異によって発症するが、一方で、遺伝子変異があると異常なタンパク質が作られ、免疫細胞はそれを目印としてがんを攻撃する。がんはその攻撃から逃れて増殖するために、「免疫チェックポイント」と呼ばれる免疫を抑える仕組みを利用している。近年、従来の抗がん剤治療が効かない患者にも長期的な治療効果をもたらす有望な治療法として「免疫チェックポイント阻害剤」が注目されている。これはがんに対する免疫を強めるもので、メラノーマなど特定のがんにおいて高い効果を示すが、すべてのがんに有効というわけではない。

免疫チェックポイント阻害剤が有効なのは、特に遺伝子変異の量が多く、免疫細胞に攻撃されやすい目印をたくさん持ったがん細胞である。しかし、遺伝子変異の量があまり多くなくても、効果のあるがん細胞があることも知られている。免疫チェックポイント阻害剤が有効ながんであるかどうかを、治療前に判断する手法の開発が強く望まれている。

遺伝子変異が生じる原因別サブタイプは、臓器の分類を超え腫瘍免疫活性と関連

研究グループは、メラノーマや肺がんに対する免疫チェックポイント阻害剤の効果は、紫外線や喫煙のような外的要因によって遺伝子変異が生じる場合は高く、年齢のような内的要因によって生じる場合は低い、という報告があることに着目した。そして、遺伝子変異量だけではなく、遺伝子変異が生じた原因も免疫チェックポイント阻害剤の効果に影響を与えるという仮説を立てた。その仮説のもとで、さまざまな固形がんに対して活用できる、臓器横断的な免疫チェックポイント阻害剤のバイオマーカーの開発を目指した。

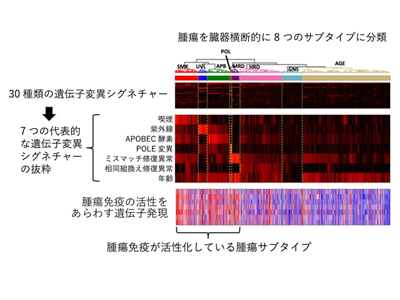

まず、米国の大型がんゲノムプロジェクト(TCGAプロジェクト)に登録された約1万症例の固形がんの全エクソンシークエンシングデータから、30種類の遺伝子変異のパターン(遺伝子変異シグネチャー)がどの程度認められるかを数値化し、階層性クラスタリングによって分類した。そして臓器横断的に、遺伝子変異の原因となる特徴を持つ7つのサブタイプ、喫煙(SMK)、紫外線(UVL)、APOBEC酵素(APB)、POLE変異(POL)、ミスマッチ修復異常(MRD)、相同組換え修復異常(HRD)、年齢(AGE)に加え、いずれも持たないサブタイプとしてゲノム安定性(GNS)という8種に分類した。その結果、データの約3分の1を占める、前者の5つのサブタイプ(SMK、UVL、APB、POL、MRD)に分類される腫瘍は、腫瘍免疫や免疫チェックポイント阻害剤の効果に関連する遺伝子発現が高いサブタイプ(immuno-responsive genomic subtype)であるとわかった。これは遺伝子変異が生じる原因が、臓器の分類を超えて、腫瘍免疫の活性化に関連する可能性を示すものであるという。

免疫応答性で分類するプログラムを開発、プログラムでの分類と治療効果の有無に相関

このデータを基に、機械学習によって腫瘍を8つのサブタイプに分類するプログラム「GS-PRACTICE」を開発し、その腫瘍が腫瘍免疫活性の高いサブタイプか否かを調べることが可能になった。さらに、免疫チェックポイント阻害剤による治療を受けた、さまざまな種類のがんのデータ973症例を「GS-PRACTICE」で解析したところ、腫瘍免疫活性の高いサブタイプの腫瘍は、免疫チェックポイント阻害剤によって縮小しやすく、生存期間が延長する傾向にあることもわかった。

なお、「GS-PRACTICE」は、病理診断のために診療で日常的に作成される、ホルマリン標本から抽出したDNAを用いても解析できるため、臨床応用が容易であるという。今回の研究結果から、「GS-PRACTICE」が新たな臓器横断的なバイオマーカーとして有用であり、免疫チェックポイント阻害剤の有効性が予測できることが明らかになった。「GS-PRACTICE」による予測は予後の改善に非常に有効であり、今後の臨床への応用が期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・近畿大学 NEWSCAST