コロナ禍前後で、中高年の認知症に対する差別や偏見に変化はあったか?

東北大学は7月20日、近い将来、家族ないし周囲に認知症の人を抱える可能性が高い上に、家族の世話で負担の大きい、年頃(16歳)の子どもをもつ母親を対象に、近隣住民の結束力への評価を指標に、認知症に対する態度について質問紙を用いて調査を実施し、その結果を発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の精神看護学分野の中西三春准教授、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンのマーカス・リチャーズ教授、東京都医学総合研究所の社会健康医学研究センター西田淳志センター長らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Alzheimer’s Disease」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

認知症と共に生きる人が生活していくためには、周囲の人々や地域社会の理解と協力が不可欠だ。2019年の「認知症施策推進大綱」では、認知症になっても地域で暮らし続けられる共生社会を目指す、とうたわれている。

一般の中高年人口は近い将来に認知症の人の家族介護者となったり、その同僚や近隣住民となったりする可能性があり、差別や偏見を減らすための戦略の重要な対象だ。しかしコロナ禍で対人接触が減少することにより、認知症の人と家族介護者にとっての社会とのつながりも減ってしまっていることが指摘されている。こうした状況で、一般の人の認知症に対する差別や偏見が強まっていることが懸念されている。特に子どもをもつ女性は、コロナ禍で男性よりも家族の世話のためにより時間を費やさざるを得ず、より心理的な苦痛を感じているといわれている。そのため認知症に対しても介護の面でより強い懸念を感じている可能性がある。

16歳の子を持つ母親2,469人を対象に調査、コロナ禍前後での変化は確認されず

コロナ前後で一般人口における認知症への差別や偏見を定量的に把握した研究はこれまでなかった。また差別や偏見の解消につながる要因も明らかではない。今回、研究グループは、「東京ティーンコホート」(2002~04年に出生した3,171人の子どもとその養育者(主に母親)を定期的に調査する住民コホート)の第4期調査のデータを用いて、16歳の子どもの母親2,469人における近隣住民の結束力への評価と、認知症に対する態度(差別や偏見をあらわす意見に同意するか否か)との関連を検証した。その結果、コロナ禍前後で回答者を分けて比較したところ、認知症に対する態度の違いは見られなかった。

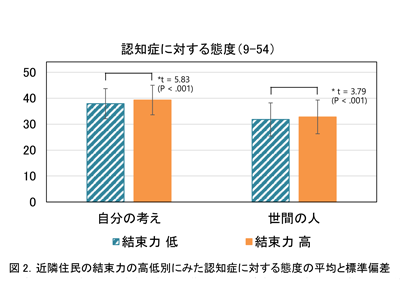

「近隣住民の結束力を高く評価している」人は、認知症に対する差別や偏見がより少ない

一方で、「近隣住民の結束力を高く評価している」人は、より認知症に対する差別や偏見のない態度を表明していることがわかった。この関係は、認知症に対する態度を自身の考えとして尋ねた場合でも、世間の人がどう思っているかを尋ねた場合でも、一貫して見られた。また多変量解析で、母親自身の介護経験の有無、年齢、教育歴、週あたり勤務時間、および調査時期の影響を調整しても、近隣住民の結束力との関係は有意だった。

「地域の連帯感を高める戦略の必要性」を示唆

研究結果は、地域の人と連帯できると思えるかが、認知症に対する差別や偏見と関連することを明らかにしたものだ。「認知症施策推進大綱が掲げる共生社会をつくる上では、人々に対して認知症に対する理解を求めるのみならず、地域の連帯感を高める戦略をとっていく必要があることが示唆される」と、研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東北大学 プレスリリース