大腸がん細胞のNK2R発現制御と悪性化との関係を検討

北海道大学は6月22日、大腸がんの悪性化に関与する新たな制御メカニズムを発見したと発表した。この研究は、同大遺伝子病制御研究所の北村秀光准教授、同大学院医学研究院の武冨紹信教授、旭川医科大学医学部の長門利純講師、小林博也教授、谷野美智枝教授、国立遺伝学研究所の池尾一穂准教授、和歌山県立医科大学先端医学研究所の橋本真一教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Cancer Science」にオンライン掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

神経ペプチドの一つニューロキニンAは、中枢および末梢神経系に存在し、細胞間の信号伝達分子(ニューロトランスミッター)として働き、内分泌機能、生殖や摂食の調節、学習や記憶、痛覚に関与することが知られている。一般に、生体内において刺激を受けるとニューロキニンAは末梢神経系組織に放出され、その受容体であるNK2Rを介して内皮細胞、血管内皮細胞や平滑筋細胞に作用し、生体応答や場合によっては神経炎症を誘発すると考えられている。さらに最近の研究では、NK2Rは免疫細胞にも発現することが報告されている。

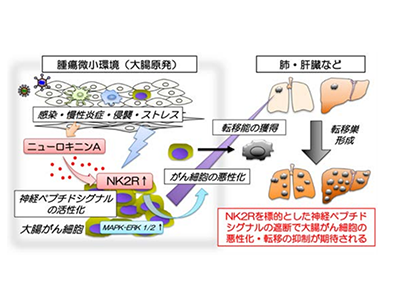

これまで研究グループは、ウイルス感染や細菌感染による炎症反応や免疫応答において、NK2Rが樹状細胞やマクロファージに発現誘導され、炎症性疾患の慢性化・重篤化に関与することを明らかにしてきた。一方、がん患者生体内の腫瘍微小環境におけるNK2Rの発現とがんの悪性化との関連については、あまりわかっていなかった。そこで、今回の研究では、大腸がん細胞におけるNK2Rの発現制御とその悪性化との関係について検討した。

患者大腸がん組織でNK2R発現を確認、高発現例は予後不良

研究の結果、大腸がん患者の腫瘍組織について、免疫組織化学染色法により、NK2Rの発現を確認した。また、TCGAデータセットを活用し、NK2R遺伝子を高発現している大腸がん患者と低発現の患者の生存率を比較検討し、NK2R遺伝子の高発現例で予後不良であることを確認した。

NK2R発現誘導とMAPK-ERK1/2を介した神経ペプチドシグナルの活性化で悪性度増強

さらに、ヒトおよびマウス大腸がん細胞株をIFN-α/βで刺激すると、NK2RおよびニューロキニンAをコードしているTAC1/Tac1遺伝子の発現レベルが増加すること、この増加はJAK1/2阻害剤の添加により減弱することを確認した。さらに、IFN-α/β刺激により大腸がん細胞の増殖・生存が抑制されること、この抑制はニューロキニンAの刺激により回復すること、この過程でMAPK-ERK1/2シグナル伝達経路が活性化することも確認した。一方、NK2R阻害剤の添加により、大腸がん細胞の増殖・生存および細胞遊走能が濃度依存的に抑制されることが明らかになった。

自然免疫アジュバントによるがん治療モデルマウス、NK2R阻害剤併用で抗腫瘍効果増強

NK2Rを過剰発現しているマウス大腸がん細胞株を作出し、野生型BALB/cマウスの尾静脈内あるいは脾臓内に投与して肺転移巣または肝転移巣をそれぞれ形成するモデルを構築し、NK2Rの発現と転移巣形成能との関連を検討。その結果、NK2R遺伝子を過剰発現させたマウス大腸がん細胞は、コントロール細胞に比べ、肺および肝転移巣の形成が増強することを見出した。さらに担がん治療モデル実験により、合成二本鎖RNAであるpoly I:CおよびNK2R阻害剤をそれぞれ単独で局所投与することで、腫瘍の形成が有意に抑制されるとともに、併用投与により抗腫瘍効果が増強することを確認した。

また、poly I:Cを投与したマウスの腫瘍組織から単離した樹状細胞はIFN-α/β遺伝子の発現レベルに加えて、Tac1遺伝子の発現レベルもコントロール群に比べて高値であることを見出した。さらに腫瘍組織から単離したがん細胞におけるNK2RおよびTac1の遺伝子発現レベルもpoly I:C の投与により増強することも確認した。

NK2R標的の新規大腸がん治療法の開発に期待

同研究結果から、腫瘍微小環境で産生されるニューロキニンAと大腸がん細胞におけるNK2Rの発現誘導により活性化される神経ペプチドシグナルは、担がん生体内での腫瘍形成や転移巣の形成など、大腸がんの悪性化に関与することが示唆された。従って、NK2Rを標的とした神経ペプチドシグナルの遮断により、大腸がんの悪性化が抑制できる可能性が考えられ、新たながん治療法の確立につながることが期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・北海道大学 プレスリリース