長時間労働とメンタルヘルスとの関係は不明な点が多い

東京医科大学は6月5日、長時間労働・残業時間は、直接うつや心身のストレス反応に関係しないこと、睡眠時間の短縮と食事時間の不規則化を介して、それらメンタルヘルスに間接的に有意に関連することを明らかにしたと発表した。この研究は、同大精神医学分野の渡邉天志医師、志村哲祥医師らの研究グループによるもの。研究成果は、「International Journal of Environmental Research and Public Health」に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

近年、長時間労働を契機とした自殺等の問題が取り沙汰されてきた。過重労働は社会的な課題と見なされており、日本では残業時間の総量規制や上限の引き下げが進められている。「労働時間が長いことはメンタルヘルスに害悪である」という認識が存在する一方で、実は長時間労働とメンタルヘルスとの関係は不明な点が多く存在する。例えば、総労働時間そのものはこの数十年間減少を続けているものの、労働者世代の自殺者はそれと比例して減少してはおらず、精神障害による労災認定も増加の一途を辿っている。

学術的研究でも、労働時間・残業とメンタルヘルスとには、有意な関係があるとするもの、見られないとするもの、あるいは逆に労働時間の長さは活力を高める場合すらあるとの研究もあり、結論が一定しない。メタアナリシスにおいても「関係がないか、あったとしても非常に弱い」と示されるなどしており、実は「本当に長時間労働は精神的に害悪なのか」については明確な結論が示されていない。

労働時間と睡眠時間・食事の規則性、うつや心身の不調との関係性を分析

研究グループは、長時間労働とメンタルヘルスとの間には何か別の因子が介在しており、その因子の影響が強いが故に効果量が安定しないのではないか、そして、その媒介因子とは、過重労働で影響を受けることが想定される「睡眠」と「食事」ではないかと考えた。そこで今回の研究では、複数の企業群を対象に行われた職業性ストレスの状況(ストレスチェック)、睡眠の状況、勤務時間に関する質問紙調査を実施。共分散構造分析を用いて、労働時間と睡眠時間・食事の規則性、そしてうつや心身の不調との関係性を分析した。

長時間労働そのものでなく、睡眠不足・不規則な食事が間接的にうつなどを引き起こす

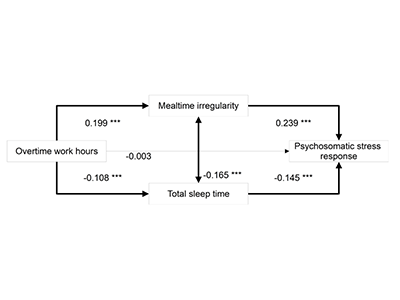

研究の結果、長時間労働は、心身のストレス反応に全く直接影響しなかった(標準化パス係数=-0.003;ns.)。一方で、食事の不規則さと睡眠時間の短縮を招き(0.199;-0.108;p<0.001)、それらがうつや心身のストレス反応を生じさせること(0.239;-0.143;p<0.001)、そしてこれらの間接的な効果を介して、長時間労働はうつや心身のストレス反応に影響していることが明らかになった。すなわち、食事と睡眠を媒介因子とする、完全媒介効果(Complete mediation)が示された。

これは、長時間労働そのものがメンタルヘルスに対して直接的に悪というわけではなく、メンタルヘルスに強く影響することが知られている要因である「睡眠」と「食事の規則性」が長時間労働の結果損なわれていくことが、間接的にうつや心身のストレス反応を引き起こしているということを、統計的に有意に示した結果だとしている。

単なる労働時間削減、残業時間の総量規制だけでは不十分

今回の結果を受けて研究グループは、就労者のメンタルヘルスを守るためには、単なる労働時間の削減、残業時間の総量規制だけでは不十分だとの考えを示している。今回の研究結果は、仮に労働時間を削減できても、睡眠時間が不足したり、食事が不規則であったりするままであれば、メンタルヘルスの改善効果はない、ということを示している。もし長時間労働が存在していたとしても、睡眠時間が確保され、食事も乱れることがなければ、メンタルヘルスに与える影響は限定的であることも示されている。一方で、あまりに長すぎる残業があれば、必然的に睡眠時間は減少してしまうため、何らかの上限あるいはインターバル勤務等には意味があるとも思われる、としている。

今回の研究により、職域のメンタルヘルスの改善と不調の予防のためには、適切な睡眠や食生活を維持するための方策が必要であることがわかった。職域における睡眠指導や通勤時間の削減、昼食あるいは夕方における食事休憩の取り方に関する工夫等が望まれる。

一方、これは横断的な研究であり、因果関係は証明されていない。今後の適切な介入研究での実証が望まれる、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京医科大学 プレスリリース