60歳以上の認知症とフレイル有病率と医療介護費、2043年までの将来推計

東京大学は4月27日、60歳以上の認知症とフレイル(虚弱)の有病率と医療介護費について2043年までの将来推計を明らかにしたと発表した。この研究は、同大大学院医学系研究科の笠島めぐみ特任研究員、橋本英樹教授、同大学生産技術研究所、高齢社会総合研究機構、未来ビジョン研究センター、スタンフォード大学の研究グループによるもの。研究成果は、「the Lancet Pubic Health」オンライン版に掲載されている。

画像はリリースより

(詳細は▼関連リンクからご確認ください)

世界的に進む人口の高齢化で懸念されるのが、認知症とフレイル(虚弱)の増加による社会負担の増加だ。これまで、厚生労働省などが発表してきた将来推計では、2040年には認知症患者数が1000万人近くまで増えると予想されていた。しかし、これらの予想では、戦後世代の高齢者で健康状態や学歴が向上していることや、高齢者の間で年齢・性・学歴による疾病罹患状況の個人差が拡大していることについて考慮されていなかった。

近年の高齢者疫学データをもとに健康・機能状態の変化を推計、2043年まで追跡するシステムを開発

高齢者の健康・機能状態が個別多様化していることを考慮し、個人レベルでの状態変化を将来予測するミクロシミュレーションによる研究が各国で進んでいる。笠島特任研究員と橋本教授らのグループはスタンフォード大学のBhattacharya教授らが開発したミクロシミュレーションである Future Elderly Modelを改良し、年齢・性・学歴別に13の疾患・機能障害の有病状態を予測するモデルを開発した。

生産技術研究所の合田准教授・喜連川教授(当時)の支援で超大容量計算機環境を利用し、4500万人以上の60歳高齢者の健康状態データをバーチャルで再現し、半年ごとの有病状態の変化確率を計算。2043年までの変化を追跡した。また、橋本教授らが収集した国内高齢者パネル調査(「暮らしと健康調査」)の認知機能測定データと、飯島教授らが柏市で実施したフレイル調査の結果から得られたデータをもとに、年齢・学歴・併存症別に認知症とフレイルの有病確率を併せて推計するシステムを開発した。

日本の高齢者の健康状態・学歴向上、国際的に際立っていることなどの影響

研究の結果、2016年では認知症患者数は510万人と推計され、国の予測とほぼ同じだったが、2043年ではこれまでの国の予測とは異なり、465万人に減るという予測結果が得られた。

学歴や健康状態の改善により、年齢別の有病率が減少することはこれまで欧米の疫学調査や推計でも明らかにされていたが、長寿化の影響で認知症患者数そのものは増加するというのが世界的な通念となっていた。今回の日本の将来予測では、患者総数も減るという予想になり、人口縮小に加えて、日本の高齢者の健康状態や学歴の向上が国際的に比較して際立っていることなどの影響が表れたものと考えられる。

男女格差・学歴格差が広がり、格差の影響を受ける層ではフレイル合併の割合が高くなる

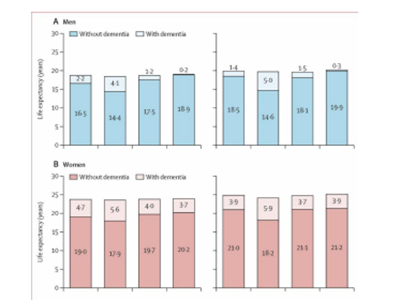

しかし、認知症患者数の減少は大卒以上の男性では著しいものの、大卒未満の男性や学歴によらず女性ではむしろ増加が予測された。65歳以上平均余命に占める認知症のある余命の割合は、2016~2043年にかけて、男性において大卒以上では1%程度で変わりがないのに対し、高卒未満で22%から25%へ悪化すると推計された。女性では大卒でも14%から15%に、高卒未満では23.8%から24.5%に悪化すると推計された。

男女格差・学歴格差が広がることに加え、格差の影響を受ける層ではフレイルを合併する割合が高いことも明らかになった。濃密な介護ケアが必要になるため、介護費総額は増加することが示唆される。

健康・機能状態の男女格差や学歴格差を縮小するため、政策も重要に

現在、国の認知症対策は治療・予防など医学的な技術開発に重点を置いている。今回の研究結果は、併せて社会格差対策が必要であることを示唆している。将来の日本社会の維持可能性を高めるには、健康・機能状態の男女格差や学歴格差を縮小するための社会政策も重要な役割を果たしうることについて、科学的根拠を提示するものだという。

開発されたミクロシミュレーションでは、仮想的な政策影響を想定して、将来の政策シナリオを立てて思考実験することができる。さまざまな政策の期待効果について将来予測することで、科学的根拠に基づく政策立案を支援する基盤を提供できると期待される、と研究グループは述べている。

▼関連リンク

・東京大学 プレスリリース